ここで、以前示した層7の上限と層8の下限で気温の値は、連続性が保たれるべきである。ところが、層8の下限の気温は、層7のジオポテンシャル高度86km、すなわち幾何学高度84.852 km の値と少し違っている。以前、この高度での気温の計算結果は186.946 Kとなっていた。しかし、層8の下限の気温は186.8673 Kとされた。

ジオポテンシャル高度86 kmまで高度が高くなると、大気の分子の構成比は地上とは若干だが異なっていて、軽い分子の数が増加している。すなわち、海面での大気のキロモルあたりの質量は28.9644 kg/kmolであるが、ジオポテンシャル高度86 kmでのその値は28.9522 kg/kmolと導かれた。それらの値の比は0.9995788倍であり、層8の下限値としは、層7の上限の計算値にこの値を掛けたものが採用された。

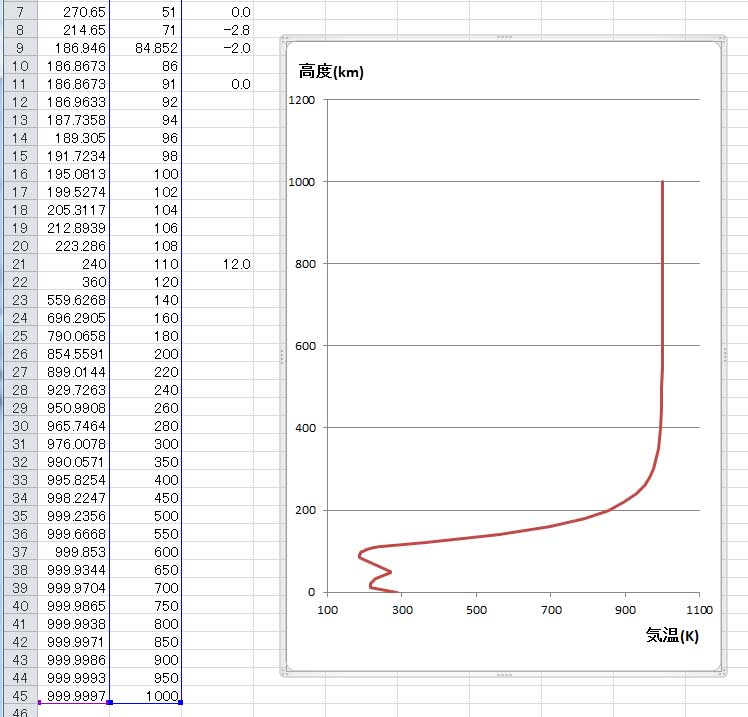

層9の気温減率の関係式としては、以下の式が選ばれた。

ここで、 である。上の式は、層9の上下の層との接続が滑らかになるように求められた。すなわち、層9の下の層である層8は等温層であるため、下の層との接続部では気温が186.8673 Kであるとともに気温減率が0。その上の層10との接続部では、気温が240 Kであるとともに、気温減率が層10と同じ12.0 K/kmとなるように楕円関数に当てはめて係数が決定された。 である。上の式は、層9の上下の層との接続が滑らかになるように求められた。すなわち、層9の下の層である層8は等温層であるため、下の層との接続部では気温が186.8673 Kであるとともに気温減率が0。その上の層10との接続部では、気温が240 Kであるとともに、気温減率が層10と同じ12.0 K/kmとなるように楕円関数に当てはめて係数が決定された。

層11の気温は、また別の観点で求められた。層11の上限である1000 kmにおける気温が、観測データーから1000 Kとされ、1000 kmに向け、指数関数で漸近的に1000 Kになるように式が決定された。

ここで、

以上の関係をエクセルに入れて、高度1000 kmまでの気温の変化をグラフにしてみよう。なお、高度86 km以上では、ジオポテンシャル高度ではなく幾何学高度が用いられている。

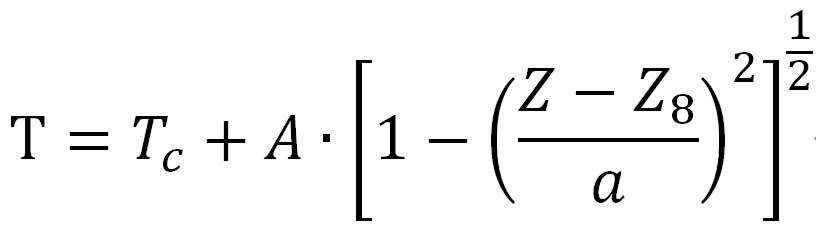

上の図に示すような、以前作成したシートにデータを追加していく。

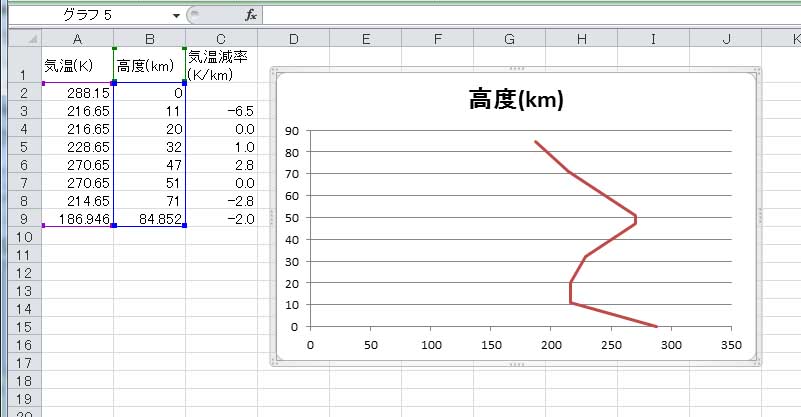

ジオポテンシャル高度86 kmから幾何学高度86 kmへと変更される部分は、誤差はわずかなので、その単純に接続することにすると、B10セルに86と書き込み、修正後の温度186.8673をA10セルに書き込む。高度91 kmまでは、気温減率が0.0であるから、B11セルに91と書き込み、A11セルにはA10セルの値をコピーする。

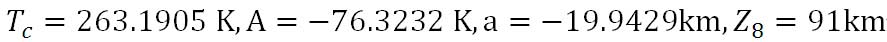

続いてB12セルに92と書き、オートフィル機能を使って高度110 kmまでの縦軸の値をB21セルまで作成した。A12セルには、=263.1905-76.3232*(1-((B12-$B$11)/-19.9429)^2)^0.5と関係式を書き込み、A21セルまでコピーする。その結果、A21の値は、240になるはずなのだが、239.9997とわずかに小さな値となった。そこで、A21セルには240を書き込んだ。

C21セルに、気温減率の12.0を書き込み、B22セルに高度の120を書き込む。A22セルには、

=A21+C21*(B22-B21)

という簡単な式を書き込む。

この先は高度1000 kmまでの指数関数の部分になる。縦軸は、最初20 km刻み、高度300 kmからは50 km刻みで、オートフィル機能を使ってB列に作成した。

指数関数の関係式は少し複雑だが、関係式に使う定数は1行目にまとめて書き込んだ。すなわち、地球の平均半径をD1セルに、ラムダをE1セルに、高度1000 kmの気をE1セルに書き込んだ。

A23セルに書き込む式は少し長くなるが、

=$F$1-($F$1-$AQ$22)*EXP(-$E$1*(B23-$B$22)*($D$1+$B$22)/($D$1+B23))

である。

ここまでのセルの様子を上の図に示した。

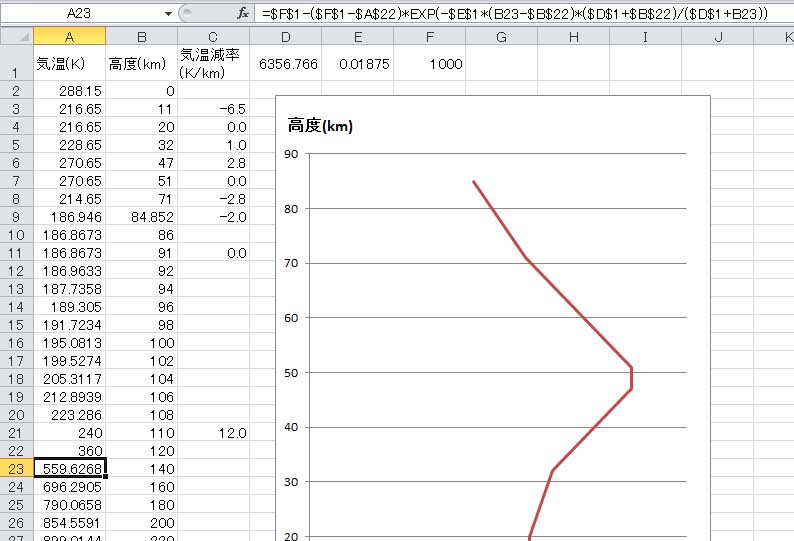

データの範囲を高度1000 kmまで拡大すると、上に示すような高度による気温の変化図が描かれる。層8から上では、気温が下がることはなく、熱圏と呼ばれる。高度120 kmから上空は、高度1000 kmの温度に漸近的に接近する。

グラフを見ると、高度400 km付近で高度1000 kmの気温にほぼ近づいており、その値を左側の計算結果でみると995.8 Kとなっている。この付近が熱圏と外気圏との境界となろう。小倉義光の一般気象学(以下、小倉気象学)では、「熱圏と外気圏の境目はどの高さか厳密にいうのは意味がないが、ふつう500 kmくらいとしている。」と記述している。

|