地衡風 (2)

前回は、自由大気中に気圧傾度が存在するときに吹く地衡風の 方向(東向き)の風速 方向(東向き)の風速 と と 方向(北向き)の風速 方向(北向き)の風速 を表す以下の式を求めた。 を表す以下の式を求めた。

ここで は空気の密度、 は空気の密度、 はコリオリ・パラメータである。これらの式は、気圧傾度力を空気の密度とコリオリ・パラメータで除した形をしている。このことから、気圧傾度力が大きければ、すなわち等圧線が込みあっていれば地衡風の風速は大きい。一方、気圧傾度力が同じでも、空気の密度が小さければ、すなわち上空に行くほど地衡風の風速は大きくなる。また、コリオリ・パラメータが分母にあることから、コリオリ・パラメータが大きくなる極地方で地衡風の風速は小さく、低緯度地方で地衡風の風速は大きくなる。なお、コリオリ・パラメータが0となる赤道上(緯度0度の地点)では地衡風の風速は無限大となってしまうが、赤道上ではコリオリの力が作用しないため、気圧傾度方向に風が吹くものと考えられる。 はコリオリ・パラメータである。これらの式は、気圧傾度力を空気の密度とコリオリ・パラメータで除した形をしている。このことから、気圧傾度力が大きければ、すなわち等圧線が込みあっていれば地衡風の風速は大きい。一方、気圧傾度力が同じでも、空気の密度が小さければ、すなわち上空に行くほど地衡風の風速は大きくなる。また、コリオリ・パラメータが分母にあることから、コリオリ・パラメータが大きくなる極地方で地衡風の風速は小さく、低緯度地方で地衡風の風速は大きくなる。なお、コリオリ・パラメータが0となる赤道上(緯度0度の地点)では地衡風の風速は無限大となってしまうが、赤道上ではコリオリの力が作用しないため、気圧傾度方向に風が吹くものと考えられる。

上に示した式では、気圧傾度力を距離に対する気圧変化で表した値から地衡風速を計算している。この式を計算するには、空気の密度の値が必要となるが、その値は高度によって変化するため、高度による空気の密度変化を知らないと計算できない。

高度による空気の密度変化を計算する簡便な式がシュトゥールの教科書に紹介されている。それは、温度が一定と仮定して、空気の密度 が、高度に対して指数関数で減少するものとして計算している。 が、高度に対して指数関数で減少するものとして計算している。

ここで、 は、気温15 ℃(288 K)の時の海面における空気の平均密度で、 は、気温15 ℃(288 K)の時の海面における空気の平均密度で、 となる。係数の となる。係数の としては、 としては、 の値が示されている。この値を用いた場合の空気密度のスケール・ハイト の値が示されている。この値を用いた場合の空気密度のスケール・ハイト は、 は、 となる。スケール・ハイトとは、値が1/eとなる距離(高さ)である。 となる。スケール・ハイトとは、値が1/eとなる距離(高さ)である。

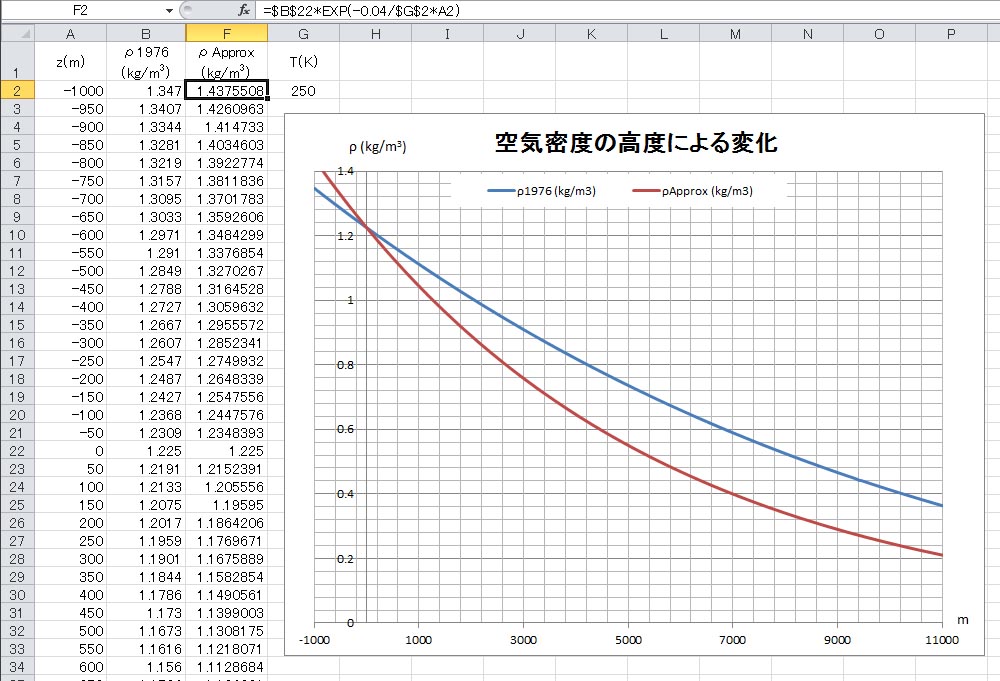

この気温を一定とした簡略式で、どこまで良い近似ができているのか比較してみた。比較の基準としたものは、1976年の米国標準大気モデルの表の値とした。

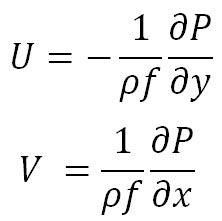

上に示したエクセルのグラフは、気温を15℃とした簡略式の計算結果を赤い曲線で、1976年の米国標準大気モデルの空気密度の値を青い曲線で示している。エクセルの表の列 A にはメートルを単位とした幾何学高度を入れた。この列は、1976年の米国標準大気モデルの表と同じものとした。列 B には1976年の米国標準大気モデルの空気密度の値を代入した。列 C から列 Eは隠されているが、この部分には1976年の米国標準大気モデルの空気密度以外の値が代入されている。列 F には簡略式が代入されている。その式の内容は数式バーに示されている。この式中、$B$22は海面における空気の平均密度の値が代入されているセルを参照している。また、$G$2は気温が代入されているセルを参照している。

上に示した計算結果のグラフを見ると、大気温を15 ℃(288 K)に設定すると、近似式を用いて計算した空気密度の値は1976年の米国標準大気モデルの空気密度より海面高度より上では低く、高度上昇に伴ってその差は拡大している。高度10000 mでは、その差は26%に広がっている。これより上の高度になると、その相対誤差はさらに大きく広がってしまう。

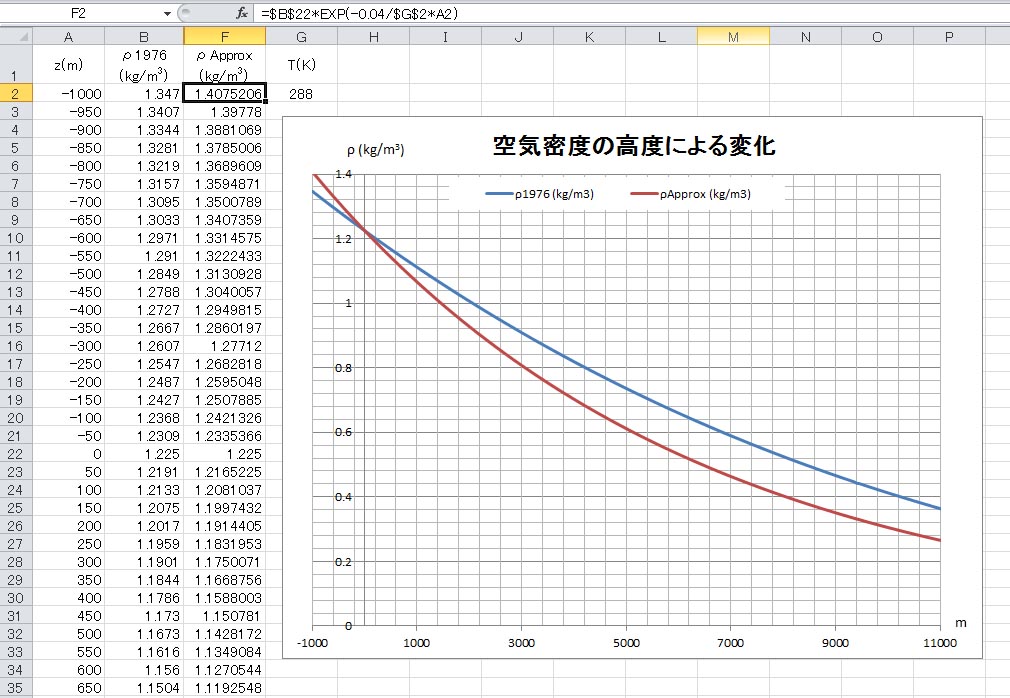

上に示したグラフは、大気温を350 Kに設定した計算結果である。近似式の値と1976年の米国標準大気モデルの値との差は、大気温を288 Kに設定した時より全般的に小さく、高度7000 mを超えたあたりからその差は減少する。

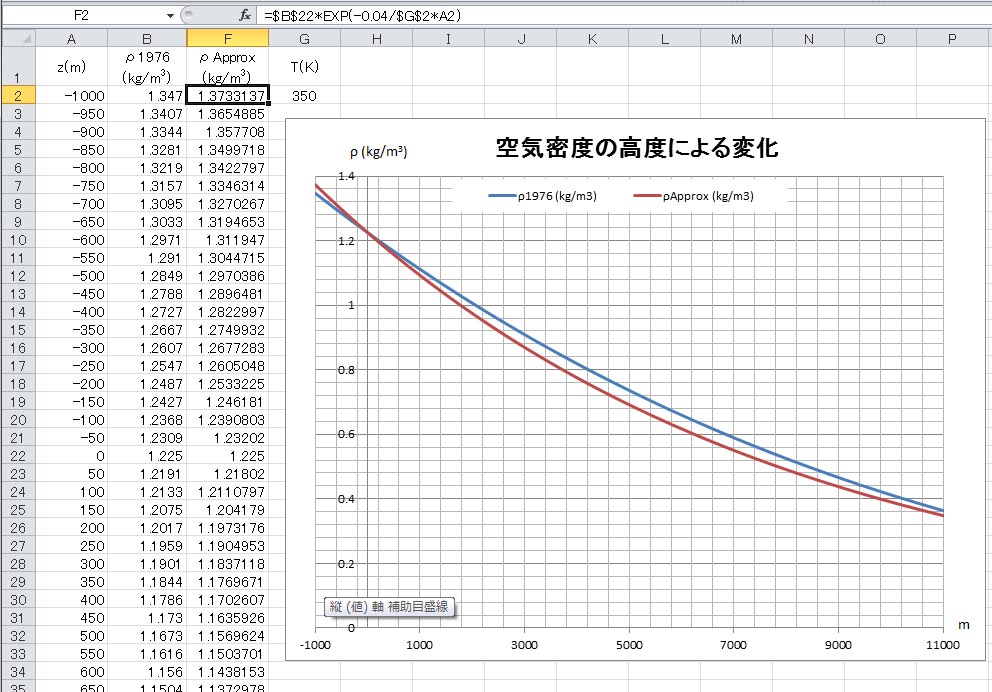

大気温を450 Kに設定すると、近似式の値の方が1976年の米国標準大気モデルの値より大きくなる。

地上から高度10000 mまでの間の平均気温の値に近い 250 K を用いて近似式を計算すると、その計算結果の空気密度の値は1976年の米国標準大気モデルの値よりだいぶ小さくなる。

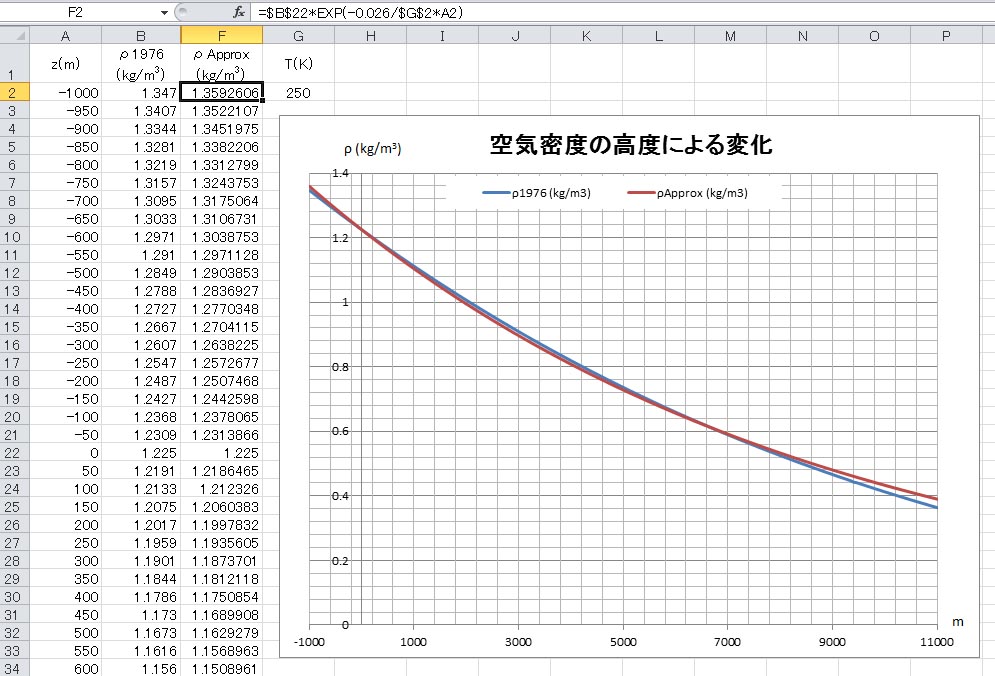

ここで、大気温に 250 K の値を選んだ時に、空気密度の計算値が1976年の米国標準大気モデルの値と近くなる の値を試行錯誤的に探すと、0.026が得られた。その値を用いて計算したのが上に示す結果とそのグラフである。 の値を試行錯誤的に探すと、0.026が得られた。その値を用いて計算したのが上に示す結果とそのグラフである。

シュトゥールの教科書にある式と、1976年の米国標準大気モデルの値とが合わなかった原因を調べてみた。空気密度のスケール・ハイトが であるとすると、 であるとすると、

の関係から、大気温 288 K の時の の値は0.033684であり、先に示した の値は0.033684であり、先に示した より小さい。大気温として 250 Kを選ぶと、 より小さい。大気温として 250 Kを選ぶと、 の値は0.02924とさらに小さくなる。 の値は0.02924とさらに小さくなる。

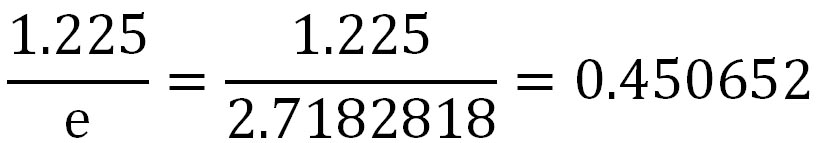

次に、空気密度が1/eとなるスケール・ハイト を1976年の米国標準大気モデルの表で調べてみよう。海面での空気の平均密度をeで割ると、以下のようになる。 を1976年の米国標準大気モデルの表で調べてみよう。海面での空気の平均密度をeで割ると、以下のようになる。

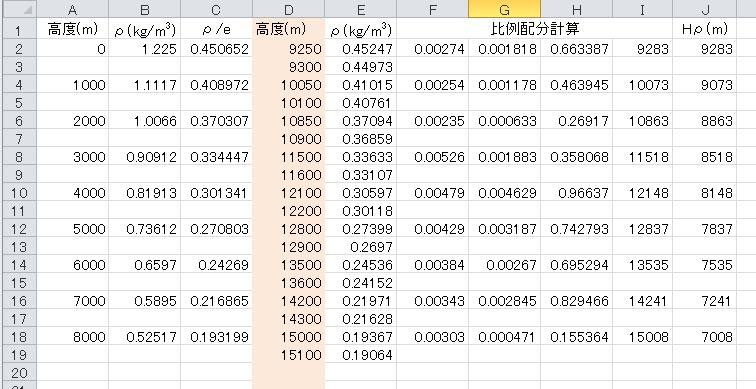

これをもとに、1976年の米国標準大気モデルの表で空気密度が0.450652の高度を比例配分して求めると9283 m となる。この値はシュトゥールの教科書の値の8.55 kmより大きい。ただ、スケール・ハイト の値は、高度ともに変化するようである。1976年の米国標準大気モデルの表を用いて、高度1000 m ごとのスケール・ハイトをエクセルで計算してみた。 の値は、高度ともに変化するようである。1976年の米国標準大気モデルの表を用いて、高度1000 m ごとのスケール・ハイトをエクセルで計算してみた。

列Aには1000 m ごとの高度を1行おきに記入した。列Bには、1976年の米国標準大気モデルの表から読み取った空気の密度の値である。列Cには、その空気密度をeで除した値を計算している。列Dと列Eには、その値を挟み込む高度と大密度の値を1976年の米国標準大気モデルの表から読み取って記入した。その右側の4列は、列Cの密度に相当する高度を求めるための比例配分計算をしている。列Jは列Iの値から列Aの値を引いてスケール・ハイトを求めている。

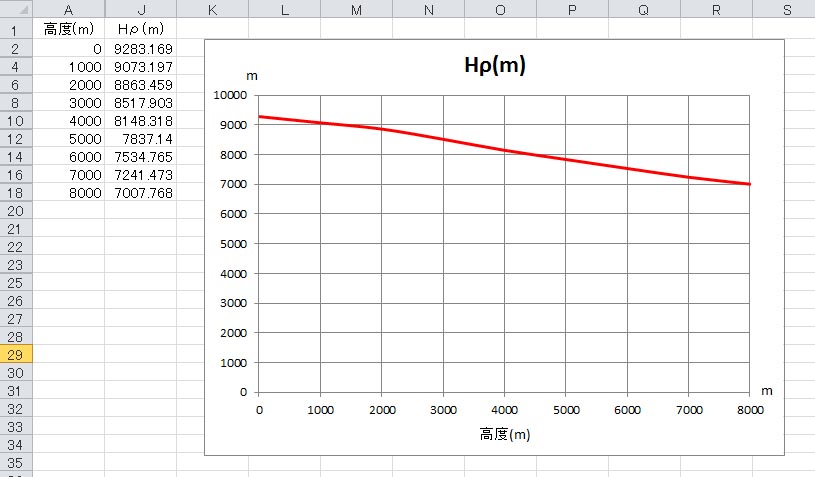

以上の計算結果から、上空に向かうにしたがって、空気密度の値がe分の1となる高度差であるスケール・ハイトは次第に減少していることが分かる。その様子をグラフにしてみよう。

上に、その結果を示した。計算の途中経過が多く含まれているシートのグラフを描く上で最も楽な方法は、余分な行や列をすべて非表示にすることである。高度とスケール・ハイトが含まれる行と列を残して、その他を非表示にしてからデーター範囲を選択して、散布図を描かせた結果が上の図である。シュトゥールの教科書の値の8.55 kmは、3000 mから上空に向けたスケール・ハイトの値に近い。

(2011.10.29)

|