父とパソコン(17)(守常ブログ(次男の日記)から)

父はパソコンを使わないし、インターネットをすることはないのだから、落雷でモデムが故障したことを機会に、インターネット契約を解除してしまえばよいとも思った。しかし、父はインターネットの契約を続けると主張した。その程度の料金は大したことはないとのことだった。

プロバイダーに連絡したところ、これまで使用していたADSLモデムはサービス品でレンタル料がかかっていなかったが、交換するとレンタル料が発生するとのことであった。そのことを父に話したが、その程度の料金は大したことはないとのことだった。

しばらくして、ADSLモデムが配達され、故障したモデムを返送して手続きは終了となった。

このころから、ディスプレイの文字をよく読めない状態となっていた。文字が小さいのだ。大型のディスプレイに接続しているのだが、読みにくいという。結局、私が父にパソコンを使わせようと、いろいろと試す努力も、文字が読めないということで、すぐにあきらめるようになった。

その一方で、小型のノートパソコンが欲しいと言い出した。父の頭には、大型のパソコンは操作が複雑で、小型のパソコンは操作が容易だという先入観があったようだ。以前、こちらのお古のノートパソコンをあげたとき、ほとんど使わずにしまいこんでしまった。使いにくいものだからくれたのだと思ったようだ。使わないパソコンをさらにもう1台増やすようなことはとてもできないので、父の要求は断固拒否した。

その後、2009年、2010年、2011年の年賀状を、父のパソコンを使って印刷したが、そのとき以外は、ウインドウズアップデートとウイルスソフトのパターンファイル更新以外にパソコンが使われることはなかった。

時々、時刻表が見つからない、地図が見つからないという話があり、インターネットを利用すると、簡単に検索できることを実演してあげた。しかし、父はそれに感心するわけでもなっく、自分でやってみようとする気は一切なかった。そして、相変わらず印刷物の時刻表や地図帳を探していた。

===============================

台風は、当初の見込みより大きく西にそれて進んでいる。

そのため、明け方にやや強い雨が降ったものの、その後は曇り空で、風も弱かった。

枯れてしまったモッコクの木は、49日までそのままにしておこうと思ったが、細い枝が落ち出した。風で散らばるのも近所迷惑なので、今日の午後先端の枝を下した。モッコクの枝は、隣の木の枝と重なり合っていた。モッコクがなくなっても、しばらくすると、隣の金木犀とヒバの木が枝をはって、空いた空間を埋めてしまうだろう。

小さな金魚は餌をよく食べる。

2011年9月2日

父とパソコン(18)(守常ブログ(次男の日記)から)

何も使わないパソコンのメンテナンスをし続けるのはむなしいものである。毎週のウイルスパターンファイルの更新、毎月のウインドウズアップデートは、インターネットに接続して使用しているパソコンでは、自動更新される。一方、スイッチを入れないパソコンでは、作業が完了するまで結構時間がかかる。

私は2010年3月で定年退職し、暇はできたものの、何も使わないパソコンのアップデートに時間を割かれるのは、時間の使い方として惜しい気がした。自分のパソコンはXPをVISTAに更新した遅いマシンであった。最大メモリが768MBのマシンで、本来VISTAの推奨環境ではなかったが、1GBなくてもVISTAがインストールできることを知って、VISTAとしたものだ。父がどうせパソコンを使わないのならと、6月ごろ、ディスプレイを残して、父のパソコンを自分の部屋に黙って移動した。そして、1GBのメモリを2GBに増設し、ウインドウズ7にシステムを更新した。

これで私のパソコン環境はだいぶ快適になった。古いパソコンは、しばらくの間、使い続けていたが、あまりにも遅いので年末までに使うのを中止した。10月ごろになって、父は年賀状の名簿の整理をしたいと言い出した。自分でやるといっていたが、パソコンが半年前からなくなっているのに気が付いていなかった。大型ディスプレイが置いてあったので、パソコンがそこにあるものと思っていたらしい。その頃父は、すでにディスプレイの文字はよく見えなくなっていたし、マウスが全然使えなくなっていたので、エクセルの作業を行うのは実質的に難しくなっていた。ただ、以前できていたので、記憶でできると思っていただけである。

私は、プリンターを持っていなかったので、父のプリンターも自分の部屋に移動していた。2011年の父の年賀状は自分の部屋で印刷した。

私自身は、父の年賀状作成作業を見ていて嫌になり、数年前から年賀状はやめていた。頂いた年賀状は、ずっと保管しておくわけにはいかず、個人情報保護の考え方が厳しくなってからは、安易に捨てることはできず、裁断して捨てなければならないだろう。頂いたものを裁断するのは忍びないだろう。特に、子供や孫の写真入りの年賀状などを切り裂くのは忍びない。そのようなものはもらわない方がよいのだろう。ということは、年賀状を出さない方がよいのだろうという結論になった。

自分の個人情報が保護されることを期待するのなら、差出人の名前は書いても住所や電話番号を記載しない方がよいだろう。そんなことを考えたら、年賀状など出さない方がよいのだ。無縁社会を促進するような考え方だが、内容のない年賀状のやり取りは、単に」まだ生きています」ということを言っているだけで、大きな意味もなさそうだ。

とにかく、2011年の正月の父の年賀状を作成し、投函し、こちらは夫婦で海外旅行に出かけた。

==============================

屋上の百日紅の新芽は大きくなり、木全体が元気を取り戻したように見える。

父も天国で元気になったのだろう。

母は、父が読むのを楽しみにしているといって取り続けていた新聞を先月で解約した。倹約生活に入るためだ。家の中もだいぶ片付いてきて、母の生活にも次第に落ち着きが戻ってきている。

2011年9月2日

今日の花

2011年9月3日

父とパソコン(19)(守常ブログ(次男の日記)から)

今年(2011年)の4月以降、父はパソコンのことはあまり口にしなくなったが、年賀状の住所録のことは、時々気にしていた。昔できたことの記憶がよみがえってくるようだ。結局住所録は、エクセルのファイルを印刷したものを、母が手作業で整理していた。

ときには、おもちゃ(パソコン)がほしいということがあったが、長い間電源スイッチを入れることすらなかったものを、使えるはずはなかった。

父は、パソコンどころか、もっと簡単な機材も使えなくなってきていた。いつも大音量でテレビを見ているので、みっともないので、お古のワイヤレスヘッドホンを使えるようにしてあげた。ところが、使い方を説明すると、パソコンのときと同じような反応だった。赤外線が出てくる方向、ボリュームの操作、電源のON、OFFなどの構造、機能に関する説明を聞き流してしまうのだ。そして、ただ、「あ、聞こえた」「聞こえない」「雑音が多い」といった現象面には素早く反応するが、なぜそうなるのか、どうしたらよく聞こえるようになるのかについて、工夫するようなところはなかった。しばらくは使っていたが、また大音量でTVを観る状態に戻った。

6月ごろには、電卓が使えなくなっていた。なぜか、AC(オールクリアキー)をすぐに押してしまう。足し算の途中でACキーを押すので、結果はいつも0となってしまう。文字通り、手取り足取りで足し算の操作法を教える。すると1から10までを順に足す操作をして、その結果が55になっているのを見て、「正しい結果が出ている」と納得していた。1から10までの総和が55になることは分かっているのだが、電卓という後から覚えたもののことは忘れているようだった。キーの意味が分からなくなっていたのだろう。

パソコンでは、だいぶ前から半角/全角 キーが分からなくなってしまっていたが、このような機械的な配列を使い方に結びつけるということは高度な活動なのだろう。これも、最初XFERキーで覚えてしまっていたことから、切り替えが難しかったのだろうが、次第に、もっと単純な操作法も分からなくなってしまったのだろう。

考えてみると、テレビのリモコンは、ボタンを押すとすぐに反応が出ることが分かる。電源ボタンを押せば、すぐに電源が入る。チャンネル数字を押せば、チャンネルが変わる。アップ・ダウンキーも、押せばすぐに反応が出る。このような機械は操作できるようだ。だからテレビは最後まで見ていた。7月28日に退院してきたときは、家でテレビを見ていた。8月に入って、耳がよく聞こえなくなったということで、そのテレビも見なくなった。テレビは、画面よりも音に反応していたのだから。だから、小さな音で観た方がいいといくら言っても、大音量で観ていた。

電卓のキーは数字入力キー、イコールキーやオールクリアキー、クリアキーなどは、その結果がすぐに出る。しかし、プラスキーやマイナスキーを押しても、すぐに結果が出ない。そこで混乱が生じるのだろう。半角/全角キーを押すと、日本語の入力状態を示す表示がAからあにあるいはあからAに変わるが、そのような小さな文字の変化には気づくことは難しいのだ。

父が電卓を使うようになったのは60歳頃からで、パソコンは80歳ころからだ。歳を取ってから覚えたことから、先に忘れていく。自分もこれから、このことを心して生きていった方がよいだろう。

============================

池のふちでカエルの死骸を見つけた。昨年の夏はカエルが次々と死んでいったが、今年は死骸を確認したのはこれが初めてだ。

2011年9月4日

父とパソコン(20)(守常ブログ(次男の日記)から)

父が電卓を使いだすのは遅かった。職場ではメインフレームを使っていたのだが、自分の仕事ではタイガーの手回し計算機と計算尺を使っていた。

私は、大学3年ころから、レポート作成のためにどうしても必要となり、当時大幅に小型化されていたが、卓上型のカシオの電卓を購入した。16ケタで4万円ぐらいしたものだった。卒業し、就職したら必要なくなったので、それを父に譲ったが、父は、「タイガー計算機は計算の途中結果が分かるが電卓は結果しかわからないからかえって不便だ」といって使おうとしなかった。

私が大学を卒業した時、父は58歳だったが、その頃はまだ電卓を使っていなかった。職場の同僚も使っていなかったのだと思われる。それが、2、3年すると電卓の便利さが分かり、電卓を使うようになった。その頃は、8ケタの電卓はものすごく安くなっていたが、父は桁数の多い電卓を新たに購入した。

その頃私は職場では、TIの逆ポーランド式の関数電卓を使用していた。職場でパソコンが使用できるようになるまで、関数電卓は便利な道具であった。パソコンが家庭の中に入るまで、それから15年ぐらいあった。ウインドウズ95が出てくるには、それからさらに数年あり、父は80歳になってしまった。もっと早くからウインドウズパソコン、それも今のように快適に動くものが利用できたなら、父はもっと長い間パソコンを使っていたかもしれない。

今のように、ソフトもハードも極端な変化のない時代にパソコンを使用するようになった人たちは幸せである。フロッピーディスだけでも、8インチ、5.25インチ、3.5インチ、スーパーディスク、などと変化し、今ではなくなってしまった。同じ大きさのディスクでも、2D、2DD、2HDだとか、1.25だ1.45だとか、今では全く知らなくてもよいことで、ずいぶん苦労させられた。規格が変化するたびに、データーを変換するのが大変だった。データーの互換性を維持するためだけに1台パソコンを用意しておくといったこともあった。現在は、データのバックアップの心配はしても、互換性の心配はしなくて良い。

一時期、ワープロソフトの乱立時代があった。文字だけの文書でも互換性は全くなく、データー交換ソフトの需要が高かった。今では、その心配もない。昔は、ソフトの価格が今のデフレに慣れてしまった人たちでは信じられないぐらい高かった。そして、バージョンアップがたびたびあり、そのたびに金を払わされた。バージョンの低い製品は、今となっては信じられないほど機能が低かった。

そのような時代が終わったのはITバブルがはじけたと言われた頃からだ。その後にパソコンを使い始めた人たちは幸せだ。

================================

母は一人の生活にだいぶ慣れてきたようだが、この1か月で体力が急に衰えたと訴えている。これまでできていたミシンができないという。久しぶりにミシンをかけようと思ったら、針に糸を通せず断念したそうだ。

部屋の中はだいぶ片付いた。

2011年9月5日

父と新聞(守常ブログ(次男の日記)から)

父は新聞を読むのが好きであった。

退職して暇ができてからは、新聞記事の切り抜きのスクラップブックを話題別に整理して作っていた。70代から80代前半の間には、何冊もスクラップブックを作っていた。それをいつでも読み返せる状態にはなっていたが、父はそれらを使って何かをすることはなかった。

スクラップブックを作っていた頃は、新聞に何か面白い記事はあったかと尋ねると、いろいろ説明してくれたものであった。ただ、当時はこちらも忙しかったので、父の説明をしっかり聞く暇はなかった。

90代になると、父はスクラップブックを作るのをやめていた。それは後から分かったことで、最近の記事を集めたスクラップブックはなかった。ただ、今年の春までは、新聞を読むのを大切な日課としており、新聞がポストに入っていないと大騒ぎになっていた。ただ、何か面白い記事があったか尋ねても、この1年ぐらいは、「ないね」といった答えしか返ってこなくなっていた。だいぶ前から、「広告ばかりだ」との答えも聞いていた。

また、新聞を読むのに使っている時間もどんどん短くなり、6月ごろには、せいぜい5分間ぐらいとなっていた。新聞をながめただけで、細かい文字は読んでいないようだった。

父が6月28日から1か月間入院していた間は、新聞を毎日病室に届けたが、以前のように新聞はどうしても読まなければならないもの、といった感じはすっかり失われており、「そこにおいといて、あとで読むから」といった感じであった。

母にとって、新聞は父の思い出としては大切なもののはずだが、倹約をするために購読を中止した。

2011年9月6日

父とTV(守常ブログ(次男の日記)から)

晩年の父の最大の娯楽はTVであった。ただ、我が家でTVを購入したのは、早くもなく、遅くもない時期であったと思う。我が家にTVがないころ、TVのある近所の家に夕方出かけて行って、相撲中継やチロリン村とクルミの木などを観ていたことを覚えている。

昭和34年4月10に平成天皇の結婚の儀が執り行われ、これを機に国内にTVが一気に普及したことは有名である。我が家でTVを購入したのもその時期であったが、理由は皇太子ご成婚ではなかった。教育界に身を置いていた父は、その年の2月1日に開局した日本教育TVを視聴することを目的にTVを購入した。

大学受験の数学で関係のあった旺文社が関係していたTV局であり、その応援をするためであった。そこで、我が家では当初、日本教育TVの番組を見ることが多かった。しかし、その他の局でもいろいろな番組があることを家族が知ると、次第に日本教育TVを観る機会は減少したが、父は次第に少なくなる教育番組を観ていたようだ。

昭和34年3月1日にフジTVが開局し、チャンネル数も増えていった。番組の選択が難しくなる中で、父のいるときは父がチャンネル権を握っていたと記憶している。当時から、父はTVで映画を観るのが好きだった。

2011年9月7日

父とTV(2)(守常ブログ(次男の日記)から)

父はTVドラマが好きだった。

映画を見るのも好きだった。早く帰宅しているときは、昼の映画をよく観ていた。

TV放送が開始された頃は、日中は停波している時間帯があったのだが、その時間帯に映画放送が始まった、ニッサンTV名画座という番組だった。ニッサンといっても車の会社ではなく、洗剤の会社だった。最初は1週間同じ映画を流していた。そのうち、週の前半と後半の2本立てになった。

「悪魔が夜くる」とか「会議は踊る」とか何度も放送されていた。

そのうち、父は自分用のTVを購入した。小さなTVで、それを書斎の机の横に置いていた。

こちらの学生時代は、ラジオの深夜番組全盛期で、ラジオを聴きながら勉強するながら族という言葉があったが、父はTVを観ながら仕事をするながら族だった。

=====================================

一旦枯れたようになってしまった屋上の鉢植えの百日紅は、葉の色が新芽の赤みのある色から緑色になっり、前の状態に戻った。

ところで、枯れてしまったモッコクの枝を落としたが、その枝を積んでおいたら、枝の切り口が真っ赤になっていた。たとえは悪いが、血液の色を連想させる。こういう木なのだろうか?

姉のところでも、父が死んだ頃に色々変な現象があったという。

突然知らない人が訪れてきて、スズメバチの巣があるから駆除した方がいいといってきたそうだ。それがちょうど父が死んだ頃だったという。

それからしばらくして、止めてあった水道から突然水がほとばしり、そして再び水が止まったという。

姉のところにもモッコクの木がある。それも葉巻虫の被害にあっているが、枯れるほどではなかった。

2011年9月7日

今日の富士山

2011年9月8日

父とTV(3)(守常ブログ(次男の日記)から)

我が家にカラーTVが入ったのは、札幌オリンピックの時で、これも平均的な時期だったと思う。その頃までに我が家にはモノクロのTVが3台ぐらいあったかもしれない。一番大きなTVが19インチで、その他は13インチぐらいだったと思う。いずれも、ブラウン管の大きさとTVの大きさがあまり違わないタイプになっていた。 それに対して、カラーTVは木調の大型キャビネットに、大きなスピーカーが付いたコンソール型であった。当時カラーTVは20万円ぐらいの高価なもので、つくりも豪華になっていた。8畳間にそのカラーTVが置かれたが、父はその部屋で過ごすことはほとんどなかった。自分の書斎で生活しており、引き続きモノクロのTVを観ていたのではないかと思う。

それからしばらくして、私は大学を卒業し、就職した。通勤時間が片道2時間近くかかるようになり、家に帰ると寝るだけの生活になった。、その時、寝室には父から譲ってもらった13インチのモノクロのTVを自分専用に置いていた。そのTVで夜11時からのドイツ語講座を見ると、そのまま寝てしまったことを覚えている。

当時、朝の番組は6時半ごろから開始している局が多く、鳩の羽ばたく放送開始場面などを観て、すぐに出かけるような生活になっていた。

父は別の部屋で生活しているため、休日以外に父の姿を見る機会も減ってきていた。相変わらず、TVドラマが好きだったようだが、その頃こちらはTVドラマを見る暇もなく、どんなドラマが放送されていたかもよく知らない。

2011年9月8日

今日の富士山

2011年9月9日

父とTV(4)(守常ブログ(次男の日記)から)

TVは引退後の父の娯楽の中心であった。

尋ねていくと、いつの間にか大型のカラーTVが増えていた。

まだ、液晶のTVが珍しかったころから、大型の液晶TVがあった。それは、今の液晶画面とは全く異なり、色も悪く、暗いものだったが、奥行きのない場所で大型画面を楽しめるものだった。それを楽しんでいる父の姿をよく見たものだ。父がまだ80歳ごろだっただろう。

21世紀になると、液晶TVの品質は急速に向上したが、85歳になっていた父は、自分から新しTVを買うことはなかった。ずっと、きめのあらい大型液晶TVを観ていた。

TVだけでなく、ビデオデッキも3,4台あった。父はそれでいろいろな番組を録画し、録画済みのビデオテープの量はどんどん増えていった。最初のTVを購入した目的が日本教育TVを見ることだったが、今度は放送大学だった。留守録機能を活用して、色々録画してはビデオテープをため込んでいった。それらを観る時間があるのか疑問に思ったが、歴史ものや教育物の番組も手当たり次第に録画しているように思えた。

大量にたまったビデオテープも、晩年になって観ることはできないことに気が付き、また欲もなくなったことから、すべて処分してよいことになり、去年から今年にかけて処分した。当地では、ビデオテープを燃えるごみで出せるので、何回にも分けてゴミに出した。

私が定年退職した昨年からは、父のところに行くと、大きな音でTVを観ているか、昼寝している姿しか見なくなった。こちらが話しかけても、大きな音でTVを観ているので、話が通じないことが多くなった。とにかく、TVの方向を観ていないと落ち着かないかのようだった。

2011年9月9日

今日の富士山

2011年9月10日

父とTV(5)(守常ブログ(次男の日記)から)

父はTV番組をビデオに録画するのが好きであった。ただ、録画した番組を観ることはほとんどなかった。リアルタイムの番組を観るのに忙しかったからだ。本を購入しても、何かあった時には役に立つだろうと積ん読しておくのと同じであった。インターネットも積ん読だったのだろう。

実際に見る番組はリアルタイムで観ていた。この10年ほど、週末は両親と一緒に食事をしていたが、食事の時間は、父にとってTVを観る時間であった。食事の時ぐらいTVを観なくてもいいのにと思ったが、食事の時間をTV番組の時間に合わせるように要求された。衛星で刑事コロンボをやっていた時は、その時間に合わせて夕飯を取るように要求された。せっかく、一緒に食事をしているのに、刑事コロンボの方が重要だった。

刑事コロンボのDVDは持っているので、それを観ればよいというような意見は受け入れられなかった。食事の時間の、リアルタイムで放映されている刑事コロンボを観ることが重要であった。90歳を過ぎていた父には、説明なしに映像で事件が進行する刑事コロンボの内容はすでによく理解できないようであったが、刑事コロンボを観ることが重要であった。内容が分かっていないようなので、「今のシーンの意味は分かるか?」と聞くと答えはなく、不機嫌になった。

あるとき、今日は一緒に食事をする時間がないと言われた。理由を尋ねると、衛星で「7人の侍」があり、長い映画なので、食事を早い時間に済ませて観るという。黒沢作品のDVDはそろえてあるので、それを観ればいいといって、昼間に無理に観させ、夕飯はいつもの時間に一緒に取ることにした。DVDなら、適当な時間に止めてトイレに行くこともできる。父は、一応観たようだが、リアルタイムでTVで放映されていないものを観ても、あまり面白くないといった感じだった。

ここ1、2年は、やたらと大きな音でTVを観るようになっていた。それも四六時中である。こちらが訪ねて行っても会話にならない。傍から見ていると、TVを観れば観るほど、頭がバカになっていくようだった。自戒の念を込めて、自分はTVを観る時間を減らさなければならないと思った。

亡くなる前の1か月間病院に入院した時も、病室の有料TVを観ていた。訪ねて行っても、起きているときは、TVのイヤホンを耳に突っ込んでいることが多かった。その父が、亡くなる1週間前にはTVを観るのをやめた。TVの画面がよく見えず、音も聞こえないからもうTVはいいといったのだ。

大きな音でTVを観ていた頃、遠くからでもTVはよく見えており、大きな音にすれば音は聞こえており、TVの内容はそれなりに分かっていた。それが全く分からなくなると、TVの用はなくなったのだ。

================================

母は、日本の昔の地震のデーターを調べている。

ノートにまとめたものを見せてもらった。

850 出羽(山形)地震。、最上川を逆流した津波が国府に迫る。

863 越中、越後(富山・新潟)地震。圧死者多し。海の小島壊滅。

864-866 富士山が噴火。溶岩流で青木ヶ原樹海ができる。

864 阿蘇山(熊本県)が噴火。3年後にも噴火。

868 播磨(兵庫)地震。官舎や寺がことごとく倒壊。

869 貞観地震。貞観11年5月26日。

871 鳥海山(秋田・山形)が噴火

874 開聞岳(鹿児島県)が噴火

878 関東地震。相模、武蔵で大被害。平安京も揺れる。

880 出雲(島根)地震。神社や仏閣が倒壊。

881 平安京(京都)地震。翌年まで余震が続く。

885 開聞岳(鹿児島県)が噴火

886 伊豆半島地震。(東京)

887 西日本地震。平安京ほか各地で大被害。大阪湾に津波襲来。南海・東南海連動の可能性。仁和五畿七道地震

888 八ヶ岳(長野・山梨)が噴火。

915 十和田火山の大噴火(日本最大の噴火)

1361 正平南海地震。

1605 慶長地震。

1707 宝永地震。3連動。

1854 安政南海地震 32時間後に安政東海地震

1944 昭和東南海地震

1946 昭和南海地震

2011 東日本大震災

2011年9月10日

今日の花

2011年9月10日

今日の金魚

2011年9月11日

父と金魚(守常ブログ(次男の日記)から)

私が庭で金魚を飼い始めたのは平成元年の夏からである。庭に穴を掘って、近所の金魚屋さんに相談して購入したFRP製の水槽を設置した。当時はまだ元気だったので、800リットルのものを一人で埋め込む作業を行った。今ではとてもできないだろう。

800リットルだと、水を張るのにも時間がかかった。水を張ってから1週間後に、同じ金魚屋さんで1匹100円の和金を30匹購入して放した。金魚が水槽の底に張り付いたように潜ってしまったことを覚えている。金魚を入れる前は、1週間放っておいた水槽の水は濁らなかったが、金魚を入れたら途端に水が濁ってしまった。1週間後に金魚がどこにいるかはまったくわからない状態となっていた。

金魚屋さんに相談すると、水流ポンプを設置しないとだめだということで、後払いでよいからと、池用の水流ポンプをすぐに渡してくれた。水流ポンプを設置し、少量の水を追加することで、水の濁りは嘘のように無くなった。

当時、池の周りに木々は一切なく、直射日光が当たる状態であった。800リットルの水槽だと、金魚が小さいうちは30匹でも大丈夫だったが、育っていくうちに大きさに見合った数に次第に減っていった。

私は週末のみ家に戻るので、週日は父が金魚に餌を与えていた。父は、金魚がすぐに食べてしまう量だけ与えるという原則を守って餌を与えてくれていた。1週間の間で、餌がどれだけ減っているかで、父がどの程度餌を与えているかもよくわかった。

そのうち、池の周り木々が増えて、池の中にひげ根を伸ばす木も出てきた。そのため、日中は木々が池の水をかなり吸い上げるようになった。大きくなった金魚は餌をよく食べ、父は週末に金魚がよく餌を食べることをうれしそうに話していた。

================================

父の死後、一旦は葉をすべて落として枯れこんだようになった屋上の鉢植えの百日紅に花芽が付いた。

今のところ、3か所に一つずつ蕾を付けているだけだ。

葉はすっかり出そろい、6月頃の百日紅の風情になっている。

今年は、まだまだ暑く、これからも晴れの日が続くというので、花芽はもっと増えるであろう。百日紅は2度目の花が咲くことは多いが、葉まで全く新しくなって咲く花を見るのは初めてだ。父が天国ですっかり元気になったのだろう。

2011年9月11日

今日の金魚

近づくと、水面に出て来るようになった。

2011年9月11日

今日のカエル

今日も暑いからだろう。

池でカエルが涼んでいる。

池の中に張ったひげ根を先週刈り込んだ。 この場所は、カエルにとってお気に入りのようで、ここにいることが多いので、この場所は残しておいた。

ひげ根の間の穴が開いた場所は、場所取りの対象となっているようだ。

昨日は左側にいるカエルが入っていたが、今日は色の黒い方のカエルが入っている。

2011年9月11日

暑かったが秋が近づく

今日も日中は気温が上がった。日陰にいると涼しいが、日に当たるとかなり暑い。

頭上には秋を感じさせる雲がかかっていた。

一方、低いところには積乱雲が成長しかかっていた。

低いところから高い所へ、種類の異なる雲がかかっていた。

ここ数日、我が家から見ると、富士山周辺に日没していた。今日は、日没後の富士山を撮影した。

2011年9月11日

震災から半年(闘病記から)

東日本大震災から今日で半年となった。

被害にあわれた方にあらためてお見舞いを申し上げるとともに、亡くなられた方のご冥福をお祈りする。

直接的な被害には合わなかったが、この半年間の暮しには大きな影響があり、一時は夜間の不眠、一時的な高血圧、病状の悪化などがあった。ただ、被害にあわれた方のことを思うと何も言えない。

一時期はステロイドの量を倍以上に増やして、痛みを和らげた。指先が痛くなったのが生活に大きく影響した。

また、若かった頃の記憶で体を動かして、6月の半ばに左ひざをけがしてしまった。その痛みがここでようやく気にならないところまで和らいだ。

現在最も気になるところは左肩の痛みだ。夜、左側を下にして寝る癖があり、その痛みを強めているようだ。6月ごろは、夜寝ていても、痛みで起きるような状態だったが、今はわずかな痛みとなっている。

この病気になった当時から、かなりきつい痛みのあった股関節周りの痛みは全くなくなっている。

結局、暑い時期は痛みが少なく、今頃が一番痛くない時期だ。

2011年9月12日

父と金魚(2)(守常ブログ(次男の日記)から)

父は、歳を取ってから庭掃除や道路掃除を一切行わなかった。

そのような仕事を自分がするものとは一切考えていなかった。

また、いろいろな作業の手加減が分からない人だった。

まだ、父が40代から50代だった時だが、家の出入り口が開き戸で、ドアクローザーやドアダンパーがない時代で、「バーン」とか「ドタン」とかいう形容があっている感じの、大きな音を立てて、出入口ドアを閉めていた。みんなが、何回ももっと静かに閉めるようにといってもドーンという大きな音を立てて閉めていた。ドアをたたきつけるようにしか閉められない人だった。

水道の水も、チョロチョロ出すような手加減のできない人だった。ジャーと出して、蛇口をきつく締める人だった。

その後、玄関や出入り口のドアは引き戸となり、開き戸にはダンパーが付く時代となり、ドアを閉めるときの「バーン」という音は聞かずに済むようになった。ただ、車の乗り降りの際には、思いっきりドアを閉めて「バーン」とか「ドタン」という大きな音を聞くことがあった。ただ、これは世間一般の人も立てる音だった。

金魚の池は、夏場は水の減少が激しく、水道の水をわずかに給水していた。このわずかにというのは、ほんのわずかにである。あるとき、水道の水を切ったまま東京に帰ってしまい、父に電話をかけて、水道の水を少しだけ出しておいてほしいと頼んだ。父が水道の水の量の手加減のできない人であることは知っていたので、ほんの少しだけ出すのだということを強調しておいた。次の週末戻ってみると、水道の水が大量に出っぱなしとなっていた。大きく育っていた金魚はすべて水面に浮きあがって死んでいた。その時の水道代の請求額は普段の10倍近くになってしまった。

その頃、父は80歳半ばとなっていたが、毎日金魚に餌を与えているといっていたが、1週間の間の池の変化に一切気が付かなかったのだろうか?毎日金魚に餌をやっているといっていたが、実際はあまり池のそばに行ってないことも分かってきた。水道の水は、ホースで池の底から給水していたのだが、水道の蛇口部分からホースを外して、水が少しだけ出ていることを確認してから、ホースを接続するように電話で話したのだが、そのようなことをせず、単に蛇口を適当に開いて、気にしなかったらしいことも、分かってきたが、父は何をしたのか一切話そうとしなかった。すでに、何をしたのかをよく覚えていないようだった。

この時、金魚を新たに購入し、それから15年ほど数は少し減ったが、大きく金魚は育っていた。父には、それ以来水道の蛇口はいじらせなかった。この時の金魚が、父が亡くなった時に死んだ金魚だ。

大きくなった金魚は、父が餌をやりに現れると、愛嬌をふるまったようだ。父は何匹いるかを確認して、大きいのが元気だとか、週末に教えてくれた。冬場は、金魚が埋けてある巣の中に隠れてしまうのだが、金魚が出てこないとずいぶん心配していた。

父は90歳を過ぎたころから、「今週は具合が悪かったので、金魚に餌を与えていない」ということが多くなった。父が、どの程度餌を与えているかは、餌の減り具合から言われなくても分かっていた。父が餌を与えなくても、池に餌になるものは豊富にあるようで、金魚は元気だった。

たまに、「今日は金魚に餌を与えるのを忘れた」といって、父が現れることがあった。見ると、餌をドサッと与えていた。もはや、父に金魚の餌を与える仕事をさせるわけにはいかないことが分かり、それ以後金魚の餌やりは断った。父は、体の調子が悪いからその方がありがたいとのことだった。その頃から、父はあまり外出をしなくなった。4年ほど前のことと思う。

大きくなった金魚の1匹は、ボックス病にかかり死んでしまった。残った3匹は、この8月12日まで元気だった。8月13日の朝、水流ポンプが動いておらず、すべてが水面に浮かんでいた。

これまで20年以上、水流ポンプを管理してきたが、このようなことは初めてであった。父がさびしくなって連れて行ったものと、今でも思っている。

2011年9月12日

なかなか涼しくならない(闘病記から)

今日も蒸し暑かった。

室内では、まだまだ扇風機が必要だ。太平洋の高気圧がなかなか弱まらないようだ。

ただ、屋上の日陰は風があって涼しかった。

屋上では30度では、軽装でいると寒い。31度ぐらいがちょうどよい。

夕方29度まで下がったので、庭仕事と道路掃除をしたら、びっしょりと汗をかいた。

暑いと、痛みは和らぐ。

早く涼しくならないかと思う一方で、涼しくなると痛みが出てくるのではという恐怖感もある。

2011年9月12日

朝は富士山がよく見えた

なかなか涼しくならない。

日中の陽射しはまだかなり強い。それでも、朝晩は涼しくなってきており、空気も澄んできたようだ。

今朝は富士山がよく見えていた。

雪はすっかり消えている。

庭の生き物の写真もダブルが、ここでも紹介する。

まだまだ暑いので、カエルが池に涼みに来ている。

強い日差しの中、アシナガバチが水を求めて、スイレンの葉の上に飛んできた。

2011年9月12日

ガーデンシクラメンが咲き始めた

ガーデンシクラメンが咲き始めた。

2011年9月13日

父とカメラ(守常ブログ(次男の日記)から)

父の古くからの趣味は写真だった。父が40代のころ、父は書斎を増築した。

10畳の洋間で、その部屋に張り出した形で、北側に書棚と出窓、東側には1畳の暗室、押入れとトイレが付けられていた。

その書斎には、特注のL字型の書斎机とベッドが運び込まれた。

暗室は、以前から欲しかったものらしかった。写真用具は、物置にしまいこまれていたものが持ち込まれた。はた目には古ぼけた引き伸ばし機に見えたが、小西六の上等品らしかった。

現像用のバットは、角に錆が出ているホウロウ製であった。私が生まれる前に使い込まれていた製品のようだった。昔はあたりが暗かったから、特に暗室がなくても、夜中には普通の部屋でも焼き付け作業はできたようだ。ただ、セーフライトが用意され、流しのある暗室は、父にとってあこがれのものだったようだ。

実は、この暗室がどれだけ使われたかは知らない。父はその後、自分の書斎を再び新築し、そちらに移った。古い方の書斎は、私が大学受験の時から、大学の学生時代を経て新婚時代の間、自分の部屋として使用した。その頃、暗室は物置になっていた。

私の就職先では、当初写真作業が重要な業務であり、勤めてから父の暗室を使ってみようかと思った。その頃、東京駅の八重洲地下街にサクラヤがあったと記憶している。そこで、薬剤や現像タンクなどを買い足して、カメラ雑誌を参考に、職場ではできない実験的な技を試したりした。

父が昔焼いたという大判の写真を見せてもらったことがあるが、父の暗室作業を実際に見たことはない。京都の時代祭のパノラマ写真も見せてもらった。当時、どうやってあれだけの横長の写真を焼くことができたのか不思議である。

2011年9月13日

今朝も富士山が見えた

今朝も西の空に富士山が見えた。

夏から秋への季節の変化を示すように、空気の霞も、次第に薄くなってきている。

ただ、今日も蒸し暑く、厳しい残暑が続いている。

富士山頂の気圧が650ヘクトパスカルを超えており、まだ、勢力のある太平洋高気圧に覆われていることが分かる。

一方、南側の部屋に日が差し込むようになってきて、太陽が一時よりだいぶ低くなってきていることが分かる。

陽射しも秋を感じるものだ。

2011年9月13日

夕方には富士山が見える

今日も暑い1日だった。ただ、外で風に当たっていると涼しい。

気温30度までは、風に当たっていると寒さを感じる。

夕方、29度まで下がったところで、道路掃除と庭掃除をした。

日が暮れるのが早くなっており、すぐに暗くなってきた。

西の空は夕焼けがきれいだったが、まずお湯で汗を流した。

そのうちに、空は暗くなってしまった。

3脚を使ってはいるが、屋上は風が強く、解放でシャッター速度4秒で撮影したため、ぶれた写真となっている。

クローズアップすると、さらにぶれが目立つ写真となった。

暗くなる前から虫の鳴き声が大きくなっている。

2011年9月13日

今日も暑かった(闘病記から)

今日も午後は屋上で風に当たって過ごした。

気温は31度程度あったが、風に当たると少し寒い。

午後4時半に気温が29度まで下がったので、道路掃除と庭掃除をした。

1時間も作業をしたら、あたりは暗くなってきた。

西の空は夕焼けだった。

今日は朝から暑かった。それでも、起床時には肩に痛みを感じた。

日中は痛みは和らいでいたが、これから涼しくなると、どのように進行していくのだろうか?

2011年9月14日

父とカメラ(2)(守常ブログ(次男の日記)から)

父が写真を撮り始めたのは戦前からであるが、小西六のパールを見せてもらったのは、私が小学4年生頃だったと思う。裏紙付きのロールフィルムを使うカメラで、撮影の仕方を父から教わった。

畳むとコンパクトなカメラで、フタを開けて蛇腹の付いたレンズを繰り出し、カメラの上にあるファインダーを開いて撮影準備完了である。ピントは目測で、露出は天候に合わせて決めたと記憶している。

フィルムは手動巻き上げで、カメラの裏にある赤い窓から覗ける、裏紙に書かれた数字に合わせて巻き上げた。

今、インターネットでマニアの方のページを見ると、そのカメラは、小西六のベビーパールあるいはセミパールと呼ばれていたものらしい。昭和12,3年ころに発売されたものである。新し物好きの父は、たぶん発売当時に購入したのではないかと思う。

このパールは、なぜか2台あった。

小学5年生頃、家に親戚で、1学年上と2学年下の姉妹が訪ねてきた。遊ぶことがなくなった時、パールを持ち出してしまった。その子たちが帰った後、大変なことになった。パールの蛇腹が切れてしまっていたのだ。その姉妹が乱暴に扱って壊してしまったのだ。その時、世の中一般の人には、機械を乱暴に扱う人たちがいることを初めて知った。

父からずいぶん怒られ、もうこのカメラを使ってはいけないといわれた。2台あるパールの内、よい方のパールが壊れたのだと教えられた。私には、その2台の違いは判らなかったが、違いがあったらしい。

結局、父は修理に出した。カメラは、きれいに直って戻ってきた。父は、修理代の問題よりも、戦前の状態ではなく、修理ものになってしまったことが残念なようだった。

もう使ってはいけないといわれたパールだったが、小学6年の修学旅行には、このパールを持って行った。中学の社会科見学のときも、このパールで写真を撮った。当時、写真機を持ってこない子が多い時代であった。写真機を持ってくる子たちは、戦後の機械を使っていた。中には、ミノルタの二眼レフを持ってくる子もいたが、それは珍しかった。父もこの二眼レフは持っていた。

2011年9月14日

暑い日が続いている

昨晩も東京は熱帯夜だった。

我が家の寝室も、床に入ったときは29度あった。

そのまま寝ると、やはり少し暑かった。しばらくして、扇風機を少し使った。

明け方は、室温は28度まで下がっていた。

ここの所、暑さに体を慣らしたため、29度では暑いが、28度では何も掛けないで寝ると、少し涼しく感じるようになっている。

朝から陽射しも強く、ここのところよく見えるようになってきた富士山も、またかすみ始めている。

蝉の鳴き声はすっかり静かになっている。暑くても、秋になっているのだ。

2011年9月14日

日が暮れるのが早い(闘病記から)

今日も日本各地で30度以上の暑い日だった。

午後の屋上は31度あったが、風があって涼しいので屋上で読書。

4時半過ぎに29.2度まで下がったので、庭掃除と道路掃除。

1時間ほど作業したら、汗をかいた。

お湯で汗を流していたら、あたりは真っ暗になってしまった。

懐中電灯頼りに雨戸を閉めた。

左肩が少し痛い。

この程度の暑さだと、無理な作業をしなければ何ともない。

これより涼しくなると、痛みが増すのだろうか?

今夜も熱帯夜になりそうだが、28度を下回ると、夜何も掛けずに寝ていると寒いので、この程度がちょうどよいのかもしれない。何も掛けずに寝られて、体の負担は少ないのかもしれない。

2011年9月15日

今日も暑くなるという

今朝も熱帯夜でこれから真夏日になるらしい。

窓を開けて寝ていたら、明け方の室温は28度まで下がり、涼しかった。

日が昇ると日差しが強いため、暑く感じる。

西の空には、少しかすんだ富士山が見えた。

初冠雪はまだ先なのだろう。

2011年9月15日

父とカメラ(3)(守常ブログ(次男の日記)から)

ミノルタの二眼レフ、コードは1953年の発売という。

この二眼レフは、戦後の日本で一世を風靡したカメラとなった。

1955年には、オートコードが発売されている。父の愛用していた二眼レフは、ついこの間まで家にあったのだが、今では見当たらない。そのため、コードだったのかオートコードだったのか、今でははっきりしない。

コードだとすると、私が3歳の頃のことだ。ということは、私の生まれたばかりの写真は、ベビーパールで撮影したのだろう。私が、小学校入学のときに母と映っている写真が残されているが、その写真を二眼レフで撮影してもらったのは覚えている。

すりガラスのファインダーを上から覗き込む撮影スタイルの二眼レフを、三脚に固定して撮影した。父は時々撮影していたが、写真が趣味という割には、家族の写真はめったに撮影しなかった。

次に父が選んだカメラはオリンパスペンであった。ハーフサイズカメラで、フィルムが節約できるというのがその選択理由だったが、価格性能比の高い、当時の名機であったことは確かだろう。色々な機種があったようだが、父が購入したものがどれだったかは今となっては分からない。1960年ごろには二眼レフからオリンパスペンに使用カメラを変えていたと思う。私が小学校高学年から中学生になった頃のことだ。

そして、1963年にオリンパスペンFが発売される。父は待ってましたとこれを購入した。父はずっと欲しかった望遠ズームレンズを購入した。セルフタイマーやいろいろなアクセサリーと、一眼レフのカメラバッグとしては小型の専用のカメラバッグも購入していた。

あの時代は、東京オリンピックを控え、高度成長を感じられるようになっていた時代だ。その後、日本の生産業の代名詞となる「軽薄短小」の先駆けとなるハーフサイズカメラだ。父は、トランジスタラジオもSONYの小型のものにこだわり、世界最小のトランジスタラジオなどを手に入れることに夢中になっていた。ただ、カメラの世界では、ハーフサイズでは引き伸ばし性能に限界があるので、その後の主流とはならなかった。時代は、ペンタックスやニコンの標準一眼レフの人気が高まっていったが、父はそれらのカメラに手を出すことはなかった。

2011年9月15日

今日も暑かった(闘病記から)

今日も朝から暑かった。

今日は、午前中に道路掃除をしたが、汗がびっしょりと出た。

ここの所、タバコの吸い殻の投げ捨てがひところの2,3倍に増えている。

小宮山大臣の言うとおり、タバコは一箱700円まで上げても、税収は減らないということを実感する。

タバコを吸わせたくないなら、禁止する法律でも作れ、という暴論をはいた人がいる。

路上禁煙の条例があるのに、誰も守らないではないか。

タバコを吸う人たちは法律を守っていないという自覚がない。

それなら税金という形で徴収するのではなく、罰金という形で徴収することになる。

路上喫煙者からは、もれなく1万円を取ろう。

他人の家にごみを捨てた60代の男が、不法投棄で逮捕されたことが大きく報道された。

日常的にごみを他人の家に投げ込んでいたという。

それと同じことをやっている人は、量の多寡はあるしても、一人や二人ではない。

毎日のように、おにぎりのラップや菓子パンの袋を道路に捨てていく人がいる。

ホットドッグの櫛やアイスキャンデーのスティック、ガムや痰、つばの吐き捨て、化粧用品、壊れた鍋、なんでもかんでも道路に捨てていく。

まず、吸殻を投げ捨てた人を逮捕しよう。それをしないとけじめがつかない。

2011年9月16日

父とカメラ(4)(守常ブログ(次男の日記)から)

父は、カメラバッグにオリンパスペンFを入れて出かけることは多かった。それほど大きくないカメラバッグに、カメラ本体、交換レンズやアクセサリーをいれ、カメラバッグの外側に小さな三脚を結んでいた。何を撮影しているのかあまり知らない。

ヨーロッパやインドに出掛けた際も、持って行ったのだと思うが、撮影した写真を見せてもらったことはない。こちらも勤めており、それほど時間もなかった。

そのうち、父のカメラの技術も衰えていった。父は、毎年春に新入生の写真を撮影して、顔写真の入った学生名簿を作成していたようだ。ボランティアで多くの写真を撮影していたらしい。撮影、現像、焼き付け、名簿作成まで、父が行っていたらしい。ところが、あるとき、写真は撮影したが、忙しくて現像焼き付けをしている暇がないのでやってくれと頼まれた。写真屋に頼むことはできないといわれた。そこで現像してみると、できの悪い写真だった。

自然光で撮影されているのだが、教室の真横から太陽光が入り、椅子に座った学生の首から下に斜めに光が差し、顔の部分は露光不足になっていた。注意を少し払えば、このような写真を撮ることはないだろう。父の衰えを最初に感じた時だった。

1枚ずつ、首から下の部分を覆い焼きして、上半身の証明書写真を仕上げた。それでも、顔の部分の露光不足を完全には救済できなかった。その年以来、父は学生の写真を撮影するのをやめたようだった。

その後、父がカメラを手にしているのをほとんど見なくなった。家族の写真も撮らないし、撮影した写真を見せてもらったこともない。父はビデオはTV番組を録画するだけで、自分で撮影することはなかった。次第に、自分から体を動かす趣味は減り、TVを観る時間が増えていった。

2011年9月16日

今日も暑かった(闘病記から)

今日も朝から暑かった。

朝っぱらから、前の道路でカンカン音がした。

見ると、道路の上でフライパンを壊している男がいた。見ていると、壊したフライパンの柄を道路脇にポイと投げ捨てた。

声をかけると、「俺はもう90歳だ。60過ぎで年金をもらっている奴がいるのに、俺には年金がない。」とか、「プラスチックが付いていると売れないからプラスチックの柄を壊して捨てた。」とか言って、全然反省がない。

よく聞くと、昭和2年生まれとのことで、85歳だ。

この場所に鍋類の柄のプラスチックや、柄が取れなくて鍋そのものが捨てられていたことが数回ある。なぜ、ここで捨てるのだと聞いたが答えない。

他の場所でやれといっても、家の前の道路に居座って、すべての鍋の柄を処理するまで動かなかった。

とりあえず、ごみを捨てている一人を確認することができた。

全然悪いと思っていないようだから、これからも捨てるだろう。

相変わらず、タバコの吸い殻の投げ捨てが多い。

今日の夜のニュースでは、たばこ税はまた上げる方向のようだ。

とりあえず、投げ捨てタバコがなくなるまで、税金を上げてもらいたいものだ。

税金を上げてほしくないなら、吸殻の投げ捨てをやめるべきだ。

小宮山議員ではないが、毎年100円ずつ値上げし、日本全国の道路から、吸殻がなくなったことが確認できたら、たばこ税の値上げを停止すればよい。

2011年9月17日

父と本(守常ブログ(次男の日記)から)

父は退職後、文献調査で図書館をよく訪れていた。

国会図書館や公文書館、地元の図書館などである。

暦の関係で、70代から80代にかけては、国立公文書館にはよく通っていた。

今から思えば、歳を取ってからもずいぶん大変なことをしていたと思う。

その時調べたことがどうなったのかは知らない。

90歳になるまでは、地元の図書館にも往復2kmを歩いて通っていた。90歳を過ぎて、階段の上り下りが大変となり、外に出ることが少なくなると、図書館通いもやめてしまったようだ。

その頃から、インターネットでいろいろなことを調べることができるようになった。国会図書館のサイトで、古地図や古文書などが随時公開されていった。それを父に紹介したが、父は興味を示さなかった。実際に足を運び、本を手で触ってみないと満足できなかったのだろう。

悪く言えば、以前のスタイルのことしかできなかったのだろう。TVのように見るだけのことにずいぶん時間を使うようになっていたのだから、それと同じことだろう、いや、それ以上に自分がやってきたことと関連のあるインターネットサイトを見た方がTVを観るより良いのではないかとこちらは考えたが、こちらのそうした思いは伝わらなかった。

図書館に通っていた頃は、父は漢文をすらすらと読んでいた。TVを観るだけになってからも、父は自分では漢文をすらすらと読めるものと思っていたようだ。昨年、守常ブログデーター集をまとめるにあたって、いろいろ疑問点があり尋ねると、調べればわかるからということで、父は書庫の本を取り出した。まだ読めるつもりでいたらしい。ところが、全然読めなくなっていたようだ。目が悪くなったということもあるかもしれないが、漢字が読めなくなっていたのだ。ただ、父はそれを表に出さずにごまかした。

今年の春以降は、数学の本も、内容は分からなくなっていたようだ。たぶん、自分ではずいぶん驚いていたのだろう。ただ、それを外に表すことはなかった。尋ねても、まともな答えが返ってこなくなったことからそれが分かった。

2011年9月18日

四十九日と納骨(守常ブログ(次男の日記)から)

今日、父の四十九日の法要と祖父の五十周忌の法要を合わせて行い、父の納骨を済ませた。

父の亡くなった8月8日、葬儀の8月10日と同様、今日も暑い日だった。

暑い中を移動し、総員16名で会食した。4人の兄弟すべてがそろっての会食は久しぶりだった。

2011年9月19日

父と本(2)(守常ブログ(次男の日記)から)

父は昔から百科事典が好きだった。平凡社の百科事典を読むのが趣味で、読むと覚えているので、歩く百科事典といわれていたと、昔、父の友人から聞かされた。

私が小学生高学年のころ、平凡社の百科事典の新版が出て、それを子供たちのためにと買った。書店から届くと、最初に父がさっと目を通した。百科事典は調べるものではなく、全部読んでおくものだというのが父の考え方だった。ただ、私は図や写真を眺めることはあったが、当時はあまり読まなかった。確か、最初の方に「相生」があったことは覚えている。

我々子供のために、講談社の少年少女世界文学全集というのも買ってくれた。これは、姉はすぐに読んでいた。国内作品は原文に忠実だが、翻訳はかなり抄訳となっているとのことだった。そのため、分量は少なくなっていたのだが、それでも小学生の時の読書力では、読むのに時間がかかった。その後、中学から高校になって、さっと読んでしまったことを覚えている。

父は、職業の関係から専門書をたくさん持っていたし、新たに本が増えていった。本は重たく、場所をとり、木造の家では、本を置いている場所が沈むようなことになる。私が中学生のころには、家のあちこちに、当時出始めた軽量のスチール書架が並ぶようになった。廊下が、それで狭くなっていった。その後、重量に耐える書庫を増築し、丸善から移動書架を購入した。80代半ばまで父の生活は、本に囲まれた生活だった。しかし、その後は本を読むよりTVを観る時間の方が長くなっていった。

2011年9月19日

まだまだ暑い

もう涼しくなるのではないかとの期待を、何度も何度も裏切られ、今日も暑い。

陽射しも強い。ただ、蝉の鳴き声は聞こえなくなった。

西の空には富士山が見えた。夏の間は西の空は雲に覆われている日が多かったが、富士山が見える日が多くなり、秋空となっていことを示している。

早く涼しくなってほしいものだ。

台風16号は、東の海上を抜けたようだが、1回転円軌道を描いた台風15号が、これから関東地方に向けてやってくるようだ。被害が出ないことを望む。この台風が南の海上を抜けていくようだと、秋を呼び込んでくれるだろう。

2011年9月20日

父とおもちゃ(守常ブログ(次男の日記)から)

私が子供だった頃、おもちゃをいろいろ買ってもらった。

現在では高値で取引されているブリキのおもちゃもその中にかなりあった。

ブリキでできた自動車のおもちゃを兄と1台ずつ買ってもらって、遊んでいた。

5歳ぐらいのときだったろうか?クリスマスになにか欲しいものはないかと聞かれた。

もう、その頃からクリスマスプレゼントはサンタクロースではなく親からもらっているものと知っていた。ただ、寝ているうちに枕元に置かれていた。

その時、大型のブリキでできた消防自動車が欲しいとねだった。赤い色をした梯子車で、梯子が長く伸びるものをおもちゃ屋さんで見て知っていた。ところが、その消防自動車は買ってもらえなかった。枕元にあったのは、木製のミニカー風のセットだった。可動部分のない、木製の自動車の形をしたものがいくつかあった。大きさは長さ5cm、幅2cmぐらいの大きさだった。その他に、信号機があった。

畳のへりを道路に見立てて、手で木製の車を移動させて遊ぶということだった。

なぜ、消防自動車を買ってもらえなかった理由を聞いたが忘れた。お金がなかったのだろうが、そういう説明ではなかったように思う。

2011年9月20日

一気に涼しくなった(闘病記から)

昨晩から一気に気温が下がって涼しくなった。

台風15号が直撃しそうである。

未明までに、雨がずいぶん降ったが、それでも合計雨量は25mmぐらいだ。

すでに大雨の被害が出ているところがあるが、明日は風の被害が予想されている。

気温が下がると痛みが出る可能性があるが、今のところは平常通りだ。

気圧が次第に下がってきている。気圧の低下も体調に影響があるかもしれない。

明日は、今日より気温が上がると予想されている。

2011年9月21日

父とおもちゃ(2)(守常ブログ(次男の日記)から)

私が小学校に入ったころだっただろうか。我が家にマシントイというおもちゃがやってきた。

父が横浜のデパートで買ってきた。ただ、最初は父が遊び、それから姉たちが遊んでいたように記憶している。

長さがいろいろな1cm角ぐらいの木製の棒に、ボルトを通す穴が1cm間隔ぐらいで交互に開けられているものだった。それに、各種の長さの径が2mmぐらいのボルトとナットがあった。また、ナット回しも付属していたと記憶している。これらの材料を使用して、いろいろな形を作るおもちゃであった。

自分の想像力を生かして、いろいろなものを作ってもよいのだが、最初は見本の絵を見て、その通りのものを組み立てることから始める。見本の冊子には、ごく簡単なものから、複雑な構造物や機械の絵が描かれていた。それを始めから順に組み立てて行っては、壊して、次のものを組み立てる。

プラスチックの時代になって流行ったレゴと同じであるが、木製であることと、ボルトで組み立てるところが違った。せっかく組み立てたものは、そのままの状態でとっておきたくなるが、そのためには、セットを買い足さなければならない。家族6人で遊ぶには、基本セットだけでは不足した。いつの間にか、父がセットを買い足していき、材料が増えていった。

================================

台風が近づいている。日本に近づいてから発達したため、強いまま接近している。当地でも、1日で70mm近くの雨が降っている。これから風が強まりそうだ。被害が広がらないことを願うばかりだ。

枯れてしまったモッコクの太い枝を昨日落とした。これで、モッコクは太い幹が残るだけとなった。枝を落とした直後は、切り口が黄白色だったが、1日たつと赤っぽくなっていた。

この夏は蝉が鳴きだすのが遅れたが、7月7日から9月17日までの間鳴いていたようだ。18日はいなかったのでよくわからない。9月19日は蝉は鳴かなかった。

2011年9月21日

ものすごい風だった

午後3時から6時にかけて、ものすごい風が吹いた。

伊勢湾台風以来のように感じた。

家の柳の大木が倒れるのではないかと、一時不安になった。

玄関わきの月桂樹とコニファーが傾き、通りにくくなった。

柳と木蓮の葉がだいぶ落ちた。

木蓮の方は半分葉がなくなったように見える。

門の支柱のトップカバーが飛ばされていたが、見つかったので挿しなおした。

明日の庭と道路の落ち葉掃除がだいぶ大変そうだ。

道路には、大きなポリタンクが飛ばされてきているが、どこの家のものだろう?

午後6時を過ぎると、時折強い風が吹くものの、一時の強さではなくなっている。

当地のアメダスは、朝からの合計雨量が80mm程度だ。この量が1時間で降ってしまうところはさぞ大変だろう。

傾いた木や枝が折れた木はあるが、ともかく大きな被害がなくてよかった。

2011年9月21日

台風は過ぎて行った

一時は倒木の恐れがあるのではとひやひやしたが、大きな被害を受けることなく台風は過ぎて行った。

午後3時過ぎから強烈な風が吹き出し、昼過ぎから徐行運転をしていたJRは、すっかり運転を止め、現在も全く走っておらず、静かだ。

いつもは、駅の送り迎えの車の通り道となっている家の前の道路も、車がほとんど走っていない。

JR線が運転を開始すると、深夜まで車が走り回るのだろうか?それとも地震の時のように、明日の朝まで帰れないのだろうか?地震は金曜日だったが、今日は水曜日。会社や付近に泊る人が多いのだろうか?

2011年9月22日

父とおもちゃ(3)(守常ブログ(次男の日記)から)

マシントイは、見本の絵を見て作るだけでも、結構大変だった。

木材部品を固定するには、ボルトをナットで締め付ける必要があるのだが、組み立て順序をよく考えないと、うまく組み立てられないことがあった。パズルの要素のあるおもちゃだった。

近所に住んでいた姉の同級生は、どんどん一人で組み立てているということだった。

組み立てられるものは、机や椅子などや、キリンや熊といった動物などの動かないものと、自動車やトロッコなどの車輪があって動くものがあったと記憶している。

ケーブルカーなど、紐を張ると空中で動かせるものもあったと思う。

車輪やプーリーのセットを買い足すと、滑車やクレーンを作ることができたと思う。

滑車ではずいぶん遊んだが、それはこのセットだったと記憶している。ひょっとすると別の模型だったかもしれない。

マシントイは木の棒をくみ上げるおもちゃだったが、そのうちに穴の開いた金属板を組み立てるおもちゃに父はグレードアップしてくれた。小学校3、4年ころだったろうか。正月のお年玉に、それを買ってくれた。正月の間中、それで遊んだ記憶がある。父も一緒に組み立てていた。このセットも、かなり大掛かりなものを組むことができたのだが、それをするためには、何セットも購入する必要があった。

こちらの方は、金属板が赤や青といった原色で塗装されており、ボルトは短いものを使用した。炬燵机の真ん中で、皆で組み立てた記憶がある。

===============================

昨日の台風15号は、午後3時から午後6時にかけて、強烈な風が吹き荒れた。

庭の大きな木が倒れるのではない方増分心配した。

午後6時を過ぎたら、風は嘘のように収まった。

同じ15号台風だった伊勢湾台風以来の強烈な風だったと思う。

今朝はいつもより1時間早く起きて、先に道路掃除をし、朝食後に庭掃除をした。

木蓮の葉が大量に落ちていた。ここの所、落葉が目立っていた桜の葉の落葉は少なかった。

この秋は、木蓮の落ち葉掃除が楽になるようだ。

落ち葉掃除は結局午前中いっぱいかかってしまった。

まだ、ベランダや屋上の掃除はできていないが、午前中で疲れたので後回しになっている。朝は快晴だったが、午後になって雲が増えてきた。雨が降らなければ、夕方にでもしようと思う。

2011年9月22日

朝は台風一過の快晴だった

昨日の暴風雨がウソだったように、朝は快晴無風だった。

西の空には富士山がくっきりと見えた。

山頂付近は傘雲に覆われていた。

遠くを見ると昨日の台風のことは忘れるが、足元を見ると大量の落ち葉や折れた小枝が昨日の暴雨を思い出させる。

いつもより1時間早く起きて道路と庭の掃除をしたが、終わったら11時半になってしまった。

それでもベランダや屋上の掃除までは手が回らなかった。

暴風が蚊を吹き飛ばしたのだろう。蚊が少ない。

蝉の鳴き声はもはや聞かれない。

日中から虫の鳴き声が続いている。

暗くなってから、騒々しいほど鳴いているアオマツムシとは違う鳴き方だ。

2011年9月22日

台風の後片付けは1日かかった

今朝は台風一過の快晴。昼前から雲が増えて、夕方には雨がぱらついた。

午前中は、道路と庭の落ち葉掃除。

午後は、台風でだめになった花の手入れとベランダと屋上の落ち葉掃除。

午前中は汗をびっしょりかいて、お湯を浴びてビール。

午後も、涼しくなってきたとはいえ、体が汚れて、お湯を浴びてビール。

これまでの禁酒を解いて、アルコールを補給している。

浸水して大変な方々がいらっしゃる中で不謹慎かもしれないが、この程度の作業で、ぐったり疲れ、ビールでも飲まないとやっていられない感じがある。

それにしても強い風が吹いたものだ。

どこにあるのかわからない樹木の葉が飛んできている。

2011年9月23日

父とおもちゃ(4)(守常ブログ(次男の日記)から)

マシントイは、その後も車輪を用いた動かせるおもちゃとしてずいぶん遊んだと記憶している。やはり、動かせる部分のあるおもちゃは、面白く遊ぶことができた。

その後だったと記憶しているが、父は鉄道模型を購入してくれた。父が選んだのは、3線式のOゲージの鉄道模型だった。後に知ったことだが、鉄道模型の形式はいろいろあって、直流2線式、交流3線式が当時の代表的なもののようだった。その後流行るのは、直流2線式のHOゲージで、その後9mmが主流となった。

直流2線式は、右側のレールに+左側のレールに-で前進、その逆で後退となる。交流式は、進行方向を決めるスイッチが機関車に付いていて、そのスイッチは、電源トランスにあるスイッチで逆転できたと記憶している。しかし、その動作には不安定なところがあり、予期せぬところで逆転が生じたりした。

最初はループレールとチョコレート色の機関車にブルートレイン様の客車と車掌車のセットだったと記憶している。そのうち、父はポイントを2台買い増して、レールの配置にバラエティを加えられるようになった。

3線交流式のメリットは、なんといっても信号機が簡単に作動することで、機関車の集電シューと接触する端子をレールに3か所セットしておくと、機関車の位置によって信号機が赤、黄、緑と変化していった。父は、それを販売店で見て知っていたから、3線交流式を選んだのだろう。すぐにこの信号機を買ってきた。

線路やポイントの収納ケースの裏には、色々な線路の配置図(レイアウト)の絵が描かれていた。すぐに、そのようなレイアウトを構成したくなったが、父もそこまでどんどん買い足すことはしなかった。

Oゲージは場所をとるが、8畳間にあるものをすべて片づけてレールを張り巡らして遊ぶところまでは行った。これが、父が買ってくれたおもちゃの最後のものであった。私が中学に入ってからは、もはやおもちゃは買ってくれなかった。

私は、中学に入って、小遣いをもらえるようになり、それをためてHOゲージの模型をやるようになった。最初は機関車の組み立てキットを購入し、その後、部品を購入して組み立てることも行った。ただ、仕上がりは、塗装のところから先でうまくいかなかった。線路も最初は木製道床のものを購入し、後にフレキシブルレールを購入してレイアウトを組んでみたりしたが、次第に割けるお金も時間もなくなり、やめてしまった。

==================================

おとといの台風15号の通過時には、一時猛烈な風が吹いた。屋上の風は特に強く、立ち入るのは、危険な状態であった。その屋上に置いてあった鉢植えの百日紅は、その強風に耐えた。今日見たら、花がほころんでいた。

三つあった蕾の一つはなくなってしまっていたが、二つはピンク色の花が咲きかけている。

強い風で、葉は再び萎れ気味になってきているが、あの猛烈な風でも花が残ったのは奇跡的に思える。

ちなみに、地上の百日紅の花も大半は散ってしまった。高い位置にあった花ほど風の被害は大きかった。背丈の低いマリーゴールドなど、被害が少なかった花はあるが、キバナコスモスなどは全滅した。道路際の株の処理に半日かかった。

2011年9月24日

一気に秋が深まる

今朝は肌寒く、一気に秋が深まった感じがした。

本州でも零下の気温を記録し、富士山頂ではマイナス10度を下回った。

遠くに見える富士山は、上の方が白くなっている。ただ、空気は冬ほど住んでいないため、はっきりとは見えない。

今朝は青空が広がり、空気も乾燥してきており、さわやかだ。

昨日、雲に覆われていた富士山は、その間に冠雪したようだ。

2011年9月24日

父と好物(守常ブログ(次男の日記)から)

父は麺類が好きであった。特にそばが好きで、1日1食はそばが食べたいといっていたことがあった。夏休みには、そばやそーめんを家族みんなで食べたことを覚えている。

昔、母の作っていた盛りそばは、手抜きのことが多く、あまりおいしくないこともあったが、それでも父は、そばはおいしいといって食べていた。

最後に入院した時も、七夕だということで、昼食にソーメンが出されたそうだ。それを父は一気に食べてしまい、それを戻して誤嚥をおこし、一時危ない状態になった。幽門がほとんど閉じていたため、そんなに食べてはいけない状態だった。ただ、それが父には伝えられていなかった。伝えられていても、理解ができなかったかもしれない。

そのあとで、主治医に、軍隊では出たものをその場ですべて食べてしまわないと、次にいつ食べられるかわからなかった。軍隊経験のある私は、出されたものはすべて食べるのが性分だと答えていたそうだ。

それから一月ほどで、父は亡くなった。

2011年9月25日

父と好物(2)(守常ブログ(次男の日記)から)

父は、マグロは赤身が好きだった。

外で食べるときは、鉄火丼が好きだった。

10年ほど前まで、当地では老舗のすし店が、ランチを1,000円で営業していた。夜に食べに行くと、どうしてもお酒を飲んで、その数倍かかってしまう。

時々、土曜の昼に父母と一緒にこの店のランチを食べに行った。母と私はいつもにぎりを、父は鉄火丼をよく頼んでいた。時には、鉄火にぎりやちらしずしを注文することもあった。これに、吸い物とデザートが付いて1,000円だった。デザートは、このお店のおかみさんの手づくりのもので、毎週季節に合わせて違ったものが出てきていた。このお店のランチを食べに行くのは、そのデザートが目当てでもあった。

お店はいつもすいていた。

JR東海道線をまたいでいくため、階段の上り下りがあり、往復で1.5kmぐらいの行程を、両親ともしっかりと歩いていた。あのころは元気だった。

その後、このお店はなくなってしまった。そのためしばらく両親と外に食べに行かなくなってしまった。その後、安いお寿司屋さんが他にもできたが、もはや父は歩いて食べに行くことはできなくなっていた。無理をすれば歩けたかもしれないが、出ることを好まなくなっていた。

2011年9月26日

父と好物(3)(守常ブログ(次男の日記)から)

父はウナギも好きだった。父だけでなく、母もウナギが好物なので、お祝いごとの時などにはよくウナギを食べた。兄は、ウナギはコストパフォーマンスが低いので、すしの方がいいという意見であった。

隣町に有名なウナギ屋さんがあり、食べに行ったことがある。もう30年ほど前のことだろうか。私の車に両親と妻を乗せて食べに行った。そのお店に父といったのは、この1回だけとなった。

私が小学生から高校生のころは、土用の丑の日は、必ず市内のウナギ屋さんでウナギを購入し、家で食べていた。

平成になって、家の近くのウナギ屋さんがおいしいということになった。両親は、そのお店で昼にウナギを食べによく行くようになった。途中から、私も一緒に行くことになった。

当時、昼に食べるには、開店と同時あるいは開店前から並ばないと、席が取れなかった。注文を取ってから蒸し始める店なので、待ち時間が長い。2回転めは、1時半ごろから入店ということになる。

開店時に行列して食べたこともあるし、2回転目で入店したこともあった。

店にTVはなく、食事時にはTVの方を向いてしまう父が、ウナギ屋さんや寿司屋さんでは、家族と話をしながら食事をした。

80台半ばまでは、時々出掛ける外食を、父は楽しみにしていた。

90台になると、外に出るのはおっくうになり、この2、3年は催促をしないと、庭にも出ない生活になっていた。

ウナギが好きだった父も、今年の7月に退院してきてからは、食べられなくなっていた。母が少しだけウナギを乗せたご飯を出したら、こんなまずいものは食べられないといったそうだ。もはや、固形物は食べられなくなっていたのだ。

2011年9月27日

父と好物(4)(守常ブログ(次男の日記)から)

父はアルコールが好きだった。外で飲むときは、相当の量を飲むこともあったよツだ。

家でも、毎日晩酌は欠かさなかった。

私が小さかったころは、ウイスキーをオンザロックで飲んでいたのを思い出す。

サントリー派で、最初はトリスだったものが、いつからか角となっており、私が大学生のころにはダルマになっていたと思う。

1日1オンス、興が向くと2オンスと決めていた。3週間弱で1本が空いていったと思う。

一時期父はカクテルに凝っていたツ、結局はオンザロックが一番おいしいといツことになった。

その頃までは、夕食を一緒に食べていたことが多く、酒を飲まないと夕飯を食べられない父を好まなかったことを覚えている。こちらが就職して、所帯を持ったころには、自分もビールを飲まないと夕食が食べられなくなっていた。

父は日本酒も好きだった。冬場は、お燗をして飲んでいた。

父はビールはあまり飲まなかった。それが、飲食店や旅館では日本酒は注文せず、ビールにしていた。ビールは銘柄がはっきりしているが、日本酒は何が出てくくるか実際は分からないからというのが持論だった。

そんな父も、80歳半ば過ぎには、ウイスキーのよツに強い酒は体に良くないということでやめてしまった。もっぱら日本酒を飲むよツになった。冷で、少しだけ飲んでいた。

この7月下旬に退院して家に戻ってからは、もはや日本酒も飲まなかった。まずいと言っていた。味覚が変わったということなのだろか。かかりつけの医師から、この容態では味醂の方がおいしく感じるはずだと教えてもらった。ただ、その後味醂を与えることはなかった。

================================

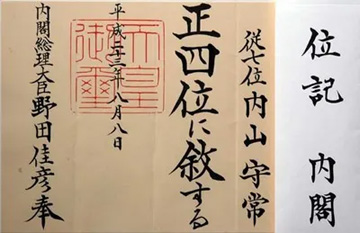

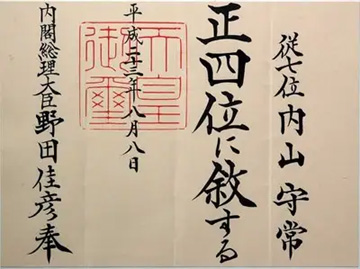

本日、父の叙位の位記が届いた。

ここに、関係各位に深く感謝いたします。

2011年9月27日

朝晩は肌寒い

1週間前までのあの暑さが嘘だったように、たった1週間で朝晩は肌寒さを感じる陽気になった。

夏の湿気を含んだ蒸し暑さから、湿度の低い大気に入れ代わっている。西の空には、これまで多かった積雲に代わって巻雲が見られる。昨日から今日の午前中は曇り空から雨模様だったが、昼過ぎから富士山がよく見えるようになった。

富士山に、まとわりつくような雲があった。

よく見ると、初冠雪の雪は、まだうっすらとのこっている部分があるようだ。

夕方には、雲は少なくなり、すっきりとした夕焼けになった。

太陽はずっと南側に移動している。

放射冷却が進みそうな、雲の少ない空になっている。

明日も天気は良さそうだが、明日の朝は相当気温が下がりそうだ。

2011年9月28日

父と食事(守常ブログ(次男の日記)から)

父は戦後結核を長く患い、ストレプトマイシンによって耳が遠くなった。そのためか、話し声は大きかった。昔は、声は教師としての商売道具で、大きな声が出せるのは飯の種なのだから、と食事中も大きな声で話していた。ただ、その大きな声も、90歳を過ぎたころから、それほど大きくはなくなった。

その一方で、若いころの父は目がよかった。ずっと視力2.0であることを自慢していた。父以外の家族は全員が近視で、メガネをかけていた。その父が40代半ばからメガネをかけなければならなくなった。老眼が始まったのだ。若い頃からメガネをかけていた者と比べて、老眼になってからメガネを使用するようになった者は、なかなかメガネを使う生活に慣れないようだった。

近視の場合は、常にメガネをかけているが、老眼鏡は近くを見るときだけに使うものであり、最初はメガネを置き忘れることが多かった。食事のテーブルに座ってからメガネを忘れていることに気づくことが多かった。我々近視のものが老眼になった場合には、近くのものを見るのに、極端な不便は感じない。少し見えにくい程度、見るのに少し負担感がある程度で済むが、目の良かった者が老眼になると、近くはまったく見えないようである。

父は、一旦座ってしまった席を立たずに、食事を続けることがあったが、その場合はご飯がまずいと言っていた。ご飯粒が見えないというのだ。ただ、白いものを食べているという感覚で、ご飯を食べている感じがないという。メガネが分かり易いところに置いてあるのなら、家族が捜してもいいのだが、そのような場合、メガネを探すのが大変であることが家族にもわかってきたので、父がご飯がおいしくないといっても、家族がメガネを探すことはあまりしなくなった。

晩年の父は、メガネが何種類もあり、どのメガネをどのときに使うのかは、私には分からなくなっていた。一方、メガネがなくて、ご飯がおいしく食べれられないという話もしなくなった。父は亡くなるまで、新聞が読めていたし、目はよかった。新聞の文字はある時期から大きくなったが、そのおかげで新聞が読めてありがたいといっていた。そして、新聞社によって文字の大きさが若干違うが、一番読みやすい新聞を購読していた。

2011年9月28日

さわやかな秋空

朝方は雲が多かったが、次第に雲は晴れ、さわやかな秋晴れとなった。

空の低いところは、白っぽいことから、富士山ははっきりとしてはいないが、全体の姿を見せていた。

山頂付近には、まだ白いものが残っている。

夕方までよく晴れていた。空気は乾燥しているが、日中、外で作業をしたらかなり汗をかいた。汗を流してから西の空を見ると、日没直後の富士山がきれいに見えていた。

時折赤とんぼが飛んでくるが、昔のように大群の赤とんぼではなく、せいぜい2匹程度だ。

今年は、台風の影響もあろうが、桜の落葉が早い。今年は、11月以降の落ち葉掃除はあまりしなくてもよいのかもしれない。

2011年9月29日

父と食事(2)(守常ブログ(次男の日記)から)

私が小さかった頃、父はおかずが出てくると、「これは何をかけて食べるんだ?」と聞く姿が思い出される。醤油かソースなのかということだ。あの時代でも、マヨネーズやトマトケチャップはあったのかもしれないが、現在のようなポン酢、焼き肉のたれに始まり、豊富な調味料はなかっただろう。

醤油かソースをかけて、味を補強して食べないと、味がないと父は思っていた。その後、世の中大半の人がそうであり、カレーにソースをかけたりする人のことが話題となった。一方の私は、醤油やソースはあまり必要としなかった。特に、昔、よく近所の肉屋で購入してきたコロッケや焼売などは、初めからかなり濃い味が付いており、醤油やソースを掛けるほどのこともなかった。

そのような惣菜にも、若い頃の父は、たっぷりとソースをかけて食べていた。引退してからの父から、「これは何をかけて食べるんだ?」というセリフはあまり聞かれなくなったと記憶している。その代り、一緒に食事をすると、「ソースをかけて食べろよ」とか「醤油はここにあるよ」とかのセリフが多くなった。これは、極めて煩わしかった。

醤油やソースがあることぐらい、食卓に座っている誰にも見える。味付けは個人の好みであり、味の濃いものが好きな人ばかりではない。そのことを説明しても、父は最後まで、食事の時に醤油やソースの世話を焼いていた。逆に、食事時にその他にしゃべることはほとんどなかった。

2011年9月29日

涼しくなって(闘病記から)

涼しくなってきて、左手指の関節痛が出てきた。

2011年9月29日

今日もさわやか

今日もよく晴れている。陽射しは暖かく、空気は乾燥していてさわやかだ。

西の空には富士山がよく見える。

山頂付近は、まだ白いものが見える。

はなみずきの実が真っ赤になっている。

ピラカンサの実にも赤いものが出てきているのだが、赤くなる前から腐ってしまっている実が多い。これも台風の影響だろうか。多くの実が腐り始めている。

池の金魚は少し減っているようだが、姿を見せいている金魚は皆元気で、餌をよく食べる。

2011年9月30日

父と食事(3)(守常ブログ(次男の日記)から)

父は、好き嫌いなく何でも食べた。

ただ、結婚するとき母に、ショウガとミョウガは嫌いだといったそうだ。

私が小さかったころは、父はショウガは嫌いだといっていたことを聞いたことがある。

それが、いつの頃かショウガやミョウガを食べるようになっていた。

寿司屋でガリを残すといいうこともしなくなっていた。

父は天ぷらやトンカツが好きだった。

歳をとっても、脂っこいものは嫌いだ、ということにはならなかった。

ついこないだまで、油の多いものを食べていた。

若い頃は、その時必ずお酒と一緒に食べていたと思うが、酒だけは食事時にそれほど飲まなくなっていた。食事とは別に楽しんでいたようだ。

2011年9月30日

金木犀が香りだした

今日は少し気温が上がって、蒸し暑くなった。

午前中、庭掃除をしていたら庭の金木犀の香りに気が付いた。

ここまで色づいている花はまだ少なく、香りはわずかだ。

暑いのは今日までで、明日から気温が下がるらしい。

このページの先頭に戻る

写真日記(時々眺める富士山)に戻る

ホームに戻る