首の力は強い(守常ブログから)

父の首の力は強く、ベッドの中でも頭を持ち上げてTVを観ているときがある。

意識して、首の筋力を維持しているようにも見える。

一方、腰を持ち上げる力は弱ってきている。

そのため、おむつ替えは、これまでより大変になってきている。

声は大きい。

ここの所、真夏としては涼しい日が続いている。

父にとっては寒い気候だ。

周囲の人と、温度の間隔が2~3℃ずれているように思う。

2011年8月2日

声が小さくなっている(守常ブログから)

今日は声が小さくなっている。

そのため、耳が少し遠くなっている母との間で、意思の疎通が簡単ではなくなってきた。

体を動かす力も弱くなってきた。足を上げることはできるが、腰を上げることはできないくなった。

カルピスが一番おいしく飲めるようだ。

往診していただいたお医者さんから、甘味は最後まで残る味覚で、この体調では、糖分の多い飲み物がよいだろうと教えてもらった。お酒より甘い味醂の方がおいしく感じるそうだ。

寒気を感じているのは、熱があるというより、筋肉の減少によって、発熱量が下がっている影響が大きいとも教えていただいた。

午後になって、飲んだものをすべて戻してしまった。

その後、頭痛とみぞおちからへその間のむかつき、及び呼吸困難を訴えるようになった。

頭を冷やしたら、最初は気持ちよいといっていたが、すぐに冷えすぎたというので、冷やすのをやめた。

看護師さんに来ていただき、嘔吐止めを入れてもらい、体をさすってもらったら、呼吸はだいぶ楽になったようだ。嘔吐物は肺には入っていないらしい。

飲んだものを戻してしまったため、のどの渇きを訴えるようになった。

氷をなめたら、のどの渇きはだいぶ癒されたようだ。

2011年8月3日

父はしきりに母を呼ぶ(守常ブログから)

父は手は高く上げられ、首も挙げられるが、足を上げる力は弱り、腰を上げることはできなくなってきた。

思い通りに体を動かせなくなって、父は盛んに母を呼ぶ。

これまでも、家庭内の生活では母に頼り切っていた父である。

この1,2年は探し物で母を呼ぶことが多かった。

今は母を呼ぶ目的も限られてきて、排せつの用か、痛い、かゆいの類となった。

血圧は保たれており、むくみもひどくない。

これまで、異常に強かったTV番組を見ることに対する欲求は衰えている。

2011年8月4日

話が聞き取りにくくなる(守常ブログから)

父の声の大きさは少し小さくなったが、それ以上に舌の回りが悪くなったようで、話が聞き取りにくくなった。

一方、音声は聞き取れるが画面は見えなくなったとのことで、父はあれだけ好きだったTV視聴をやめた。

、 腕は上がり、盛んに上下させているが、足を上げることは難しくなっている。

首を上げる力も弱まってきた。

父の体を持ち上げられない母が、浴衣の寝巻を前後逆に着せたところ、脱がせるように指示され、自分で本来の向きに着なおした。そして、浴衣の背中を下におろしてくれと頼まれた。

これは、このように着るものだという。

背中が痛いというのでさすると、もっと上、もっと上といい、肩をもむような感じになってしまう。すると、もっと下という。

50年も前に、背中を掻いてくれと頼まれ、指示された場所を掻くと、もっと上、もっと上といわれ、背中全体を掻くことになったことを思い出した。

その後、ぐっすり眠ってしまった。

2011年8月4日

今日の花

2011年8月5日

強い痛みを訴えるようになる(守常ブログから)

父は強い痛みを訴えるようになった。

今日は、特に左肩が痛いという。

寝巻が触れていても痛いので、左側だけ脱ぐという。

今日は血圧が60台まで低下している。

また、心室細動がこれまで以上に現れており、血液の循環が悪くなっているようだ。

輸液の適応はない状態だという。

話し声は、さらに聞き取りにくくなっているが、腕は動いている。

首も持ち上げる力は残っている。

ただ、体を動かすことができないので、もどかしさが増しているようだ。

体をさすろうにも、体に触れると痛いようで、対応が難しい。

ただ、こちらの顔は認識している。

2011年8月5日

今日の富士山

2011年8月6日

一時声が出なかった(守常ブログから)

ここのところ父は、盛んに寝巻を脱ぎたがる。

ここの所、暑さが戻ってきていることも影響しているだろう。

昨日は、左肩に強い痛みを訴えていたのだが、今日はそれを言わない。

午後に、私の娘が来た際、言葉を聞き取ることは難しかった。

手のしぐさを見て、筆談をしたいのだということを悟った娘が、ノートを支え、鉛筆を持たせると、「しゃべれなくなった」と書いたようだ。

ただ、その後、次第に声が大きくなり、昨日同様、寝巻を早く脱がせてくれ、体を横にしてくれとの指示をするようになった。

カステラを少し食べた。今日はストローで水を飲めなくなっている。

ただ、体を起こせばコップから直接飲むことができた。

氷やキャラメルをなめた。

母には、もっと太りたいと訴えたそうだ。

体温計で測ると36.9度だったが、今日は少し熱があるように感じられた。

尿は出ている。

2011年8月7日

声は一層弱くなった(守常ブログから)

父の声は一層弱くなった。

昨日までは、相手に話しかける様子があったが、今日は、相手は誰でもよく、自分の要求を伝えているように感じられた。感じ方によっては、うなされているような話し方になっている。

体温は少し高い。

脈拍や酸素量、血圧など、数値はすべて悪くなっている。

日中、少し口にしたが、夕方往診していただいたお医者さんによると、口の中に残っているとのこと。それは、すべてとってしまった方がよいとのことだった。

そして、要求がなければ食べ物を口に入れない方がよく、逆に、口の中をきれいにすることに心がけた方がよいとのことだった。

往診していただいている間、父に何かほしいかを尋ねたが、ほしくないとのことだった。

痛いところはないという。

ゆっくり話しかけると、それに対する答えはある。

2011年8月8日

父は永眠いたしました(守常ブログから)

父は、今日の午後3時25分永眠いたしました。

朝から意識はなく、聞き取れる言葉は発しませんでした。

熱は昨日より高く、解熱剤や保冷剤を使ったら、そのまま眠っていました。

ただ、呼吸は粗く、看護師さんの測定した数値も昨日より一段と悪化していました。

昼過ぎも、荒い息をしていましたが、苦しんでいる様子は感じられませんでした。

午後、私が外している間、母と姉の前で最後に大きな息をして、そのまま静かになったとのことでした。

与えられた生を、最後までしっかりと生きた父でした。

これまでの、父に対するご厚情に感謝申し上げます。

2011年8月9日

あわただしかった1日(守常ブログから)

明日のお通夜と明後日の告別式の準備を家族で行った。

めったにすることではなく、慣れていないこともあるが、目が回るあわただしさだった。

これまで、参列する側ばかりで、当事者の大変さを知ることはなかった。その大変さを実感することとなった。

これからの生活の変化の大きさを思うと、母が一番大変だろう。

肩が落ちている姿が気にかかる。

それにしても、この暑さは堪える。

皆様方からの、父へのお悔やみのメールが届くたびに、家族の知らなかった父の姿を知らされている。

明日がお通夜で明後日が告別式となった。

2011年8月10日

お通夜を済ませた(守常ブログから)

今日は本当に暑い1日だった。

この様に暑い日に、父のお通夜に参列いただいた方々には深く感謝します。

2011年8月11日

告別式を済ませ遺骨が家に戻る(守常ブログから)

今日も日差しが強く暑い1日だった。

10時半からの告別式、繰り上げの初七日の儀を済ませ、父は荼毘に付され、夕方遺骨が家に戻った。

病院を退院して家に戻ってから2週間あまりして、全く違った姿で家に戻った。

遺影は微笑み返しているが、話しかけても、もはや言葉は返ってこない。

2011年8月12日

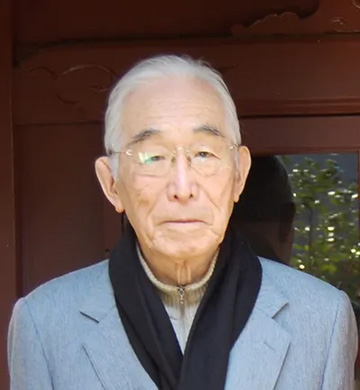

遺影に使った写真(守常ブログから)

ここ数年、ことあるごとに父の写真を撮るように心がけてきた。

それでも、いざ遺影に使う写真を選ぼうとすると、これぞと思う出来栄えのものはなかった。

その中から選んだのは、2008年12月20日に撮影したもの。

その日の父のブログは次のようなものだった。

(当ブログで確認可能)

年賀状は25日に投かんする予定 日記

年賀状の印刷を終えた後の1週間に、訃報や喪中葉書が次々と入ってきた。家内は、この1週間お通夜や告別式に出ずっぱりの状態だ。女学校以来の親友が亡くなられたとのことで、今夜もお通夜に出かけていった。

印刷した年賀状の中から該当するものを外さなければならないのだが、そんな作業も取り掛かるのがおっくうで始められない。

25日までに投かんすれば元旦に配達されるとのことだから、あと5日間ゆっくり様子を見ながら作業をしようと思う。

この日、玄関横のお稲荷さんのところで母と並んだところを撮影した写真を選んだ。

その元の写真は次のようなものである。

この写真をトリミングして作成した次の写真を業者に渡した。

背景は、ぼかしのシルバーできれいに仕上げてもらえた。

今年撮影した写真は、表情が硬いものしかなかった。

その中から選ぶと次のような写真となる。

昨年末に、正月用の写真として撮影したもので、今年の元日の当ブログに掲載している。

今年の正月、私は妻と海外旅行に出かけたため、両親と正月を祝うことはできなかった。

このブログには、旅先から正月のお祝いメッセージをアップロードした。

2011年8月13日

金魚の死と枯れたモッコク(守常ブログから)

8月8日に父が永眠し、それから5日目の今朝、池で金魚が死んでいた。

昨夕まで元気だった3匹がすべて死んでしまった。

父がまだ元気だった数年前までは、父が餌を与えていた金魚だ。

15年以上育ち、尾びれの先端までの長さは25cmを優に超えていた。

近づくと、バシャバシャ豪快な音を立てて、餌をねだっていた。

どういうわけか、水流ポンプが一晩停止し、この暑さの中、朝の見回り時には2匹は浮かんでおり、1匹は沈んでいた。

突然の出来事に、朝は気が動転したが、取り直し庭の隅に埋葬した。

カエルは、池の隅でいつものように休んでいた。

3月の計画停電で水流ポンプが停止した時は、まだ寒い時期で、金魚は生き残ったが、今回はどうにもならなかった。

20年間付き合いのあった金魚屋さんは2年ほど前廃業してしまった。死んだ金魚はこの金魚屋さんで購入したものだ。その時は、水の管理を失敗して、それまでの金魚を死なせてしまったため、新たに6匹購入し、それが5匹、4匹と減ったが、1匹だけ新たに育ち、それがまた4匹、3匹と減っていた。

近くに唯一残っているペットショップ内の金魚屋さんで、小さな金魚を買ってきた。このお店も、この8月で閉じるはずだ。

これまでのバシャ、バシャという豪快な動きをする金魚から、チョロチョロと動き回る小さな金魚となった。

これまでの金魚は、餌をねだるとき以外は、深いところにいたが、購入したばかりの金魚は水面近くをチョロチョロしている。野良猫やカラスなどの餌食にならないか不安だ。

長生きしてくれることを望むばかりだ。

動物ではないが、植物でも異変があった。

門の横に植えてあったモッコクが枯れてしまったのだ。

ここの所、毎年春先に葉巻虫の被害を受けるようになったモッコクだが、今年の葉巻虫の被害は大きく、緑の葉が次々と茶褐色に変わり、次々と落葉していった。

落葉は、父が入院したころからさらに激しくなった。

葉巻虫をつぶしながら、持ち直してくれるように祈っていたが、父が亡くなるちょうどその日に、緑色の葉はなくなってしまった。

このモッコクは、私がまだ小学生だった頃、祖父(父の父)が、庭にはモッコクを1本植えておきたいものだ、というようなことを言っていたのを覚えていて、22~3年前に植えたものだ。5年ぐらい前までは、樹勢が強かったのだが、大きく成長するにつれて、葉巻虫の被害も大きくなってきた。それでも、春先に被害を受けても、これまで夏から秋にかけて元気を取り戻していた。今年はそれがかなわなかった。

金魚は動物であり、すぐに腐敗が始まることから、即日埋葬したが、モッコクは49日を目途に伐採することを考えている。

2011年8月14日

今日は初七日(守常ブログ(次男の日記)から)

今日は初七日。

この日を期して、このブログのタイトルを「守常ブログ」から「守常ブログ(次男の日記)」に変更した。

母は毎日ご飯を炊くわけではないので、毎日ご飯を炊いている私が、今日から父のご飯を用意することになった。

朝確認したところでは、金魚は皆元気なようだ。近づくと、池の下の方に潜る反応を見せるようになった。餌もよく食べている。池の隅には、ヒキガエルが2匹、涼んでいた。

2011年8月15日

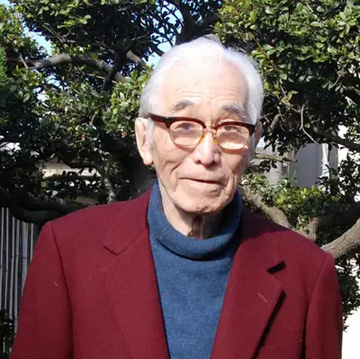

母の好きな父の写真(守常ブログ(次男の日記)から)

父の遺影写真には2008年12月20日に撮影したものを選んだが、母はそれより良いと思った写真があったという。

それは、2001年1月1日に撮影した写真であった。

守常ブログは2007年6月に開始されているから、この写真がブログで紹介されたことはない。

その前年、私の職場が移転し、通勤が大変になり、いろいろな経費も掛かるようになり、大変になっていた頃である。正月に実家を訪れ、撮影した写真である。

遺影の写真の時期より8年さかのぼり、父が85歳のときで、父もまだずいぶんふっくらとしている。

背景に邪魔なものが入っているが、遺影写真では修整してくれる。ただ、2008年の写真の方が、最近の父の雰囲気はよく出ていると思われた。

その時撮影した母の写真も合わせて掲載しておく。

この頃は、母も髪を染めていた。

2011年8月15日

今日の花

2011年8月16日

今日のカエル

2011年8月16日

今日の花

2011年8月16日

父とパソコン(1)(守常ブログ(次男の日記)から)

父が購入した最初のパソコンはNECのN5200であった。

調べてみると、1981年の発売だそうなので、今から30年前のことになり、父が66歳のこととなる。今思えば、退職してから購入したことが分かる。こちらは、すでに就職しており、父との接触時間が短くなってからのことであった。

今の自分より5歳も歳をを取ってから購入したものであるが、仕事で使用していたACOSとのデータ連携ができたらしい。父は、このN5200を駆使して、色々なことをしていた。

キーボード入力はカタカナキーのブラインドタッチができた。

その一方で、アルファベット入力はそれほど速くなかった。

FORTRANを長い間使っていたのに不思議だった。和暦を扱う上で、カタカナだけでも日本語処理ができるようになった時代に、一生懸命カタカナ入力を練習したようだ。

N5200では、データーは8インチのフロッピーディスクに保存することになる。かなり大きな操作音がするフロッピーディスクドライブだったと記憶している。

LANPLANやLANWORDといったソフトは便利だったらしい。

ただ、その後パソコンは規格がどんどん変化していくことになり、我々の世代もずいぶん苦労させられたが、それより歳をとっていた父は、ずいぶん苦労することになる。

2011年8月17日

父とパソコン(2)(守常ブログ(次男の日記)から)

N5200は、父の高価なおもちゃであった。

65歳で定年退職しているが、父はまだ、いろいろな仕事を持っていた。

ただ、自由時間は格段に増え、その時間を使って暦の計算を始め、いろいろなことに使用した。ただ、住所録の整理と年賀状の印刷は、最後まで最重要のパソコン作業であった。

N5200は、こちらは一切触れなかったし、当時の機械が一切残っていない今となっては、詳しいことは分からなくなっているが、プリンターは、左右両端付近に丸い穴が開いている用紙を使用するドットインパクトプリンターであった。確か、132列の幅の広いプリンターがあったが、幅の狭い72列のプリンターもあったように思う。

このプリンターで年賀状を印刷するために、自分で用紙に細工をしていた。

当時はインターネットもなく、横の情報交換はなかったことから(父は結局のところ、インターネットによる情報交換は行わなかったが)、すべて自分で考えて作業を行っていた。

当時、パソコンを所有している人は珍しかったし、年賀状印刷ソフトなどもなかったことから、パソコンで印刷した年賀状はずいぶん珍しかったと思う。

ただ、父の年賀状には内容はなかった。定型文と自分の住所が記載されているだけで、近況について書き加えるつもりなど一切なかったようだ。

2011年8月17日

今日の花

2011年8月17日

今日のカエル

2011年8月18日

父とパソコン(3)(守常ブログ(次男の日記)から)

N5200は、高額だったはずで、普通の給与生活者で購入した人は少なかったはずである。そこで、母に尋ねたところ、退職金が入ったので300万円もするパソコンを購入したとのことであった。

父は、職場での物品購入のときのように、動く状態で納入されるものと考えていたそうである。ところが、箱に入ったままで納品され、忙しいから組み立てておいてくれ、と母に組み立てを頼んだのだそうだ。パソコンどころか、機械に詳しくない母が奮闘して組み立てたのだそうだが、金メッキされたコネクターがうまく挿入できず、何度かやっているうちに端子を折ってしまったという。

結局業者に来てもらって、組み立ててもらったそうだ。

年末には、N5200を使って年賀状の印刷をするのが最大の目的だったのに、母の話では、父にはできないところがあり、結局、年末に再び業者に来てもらって、年賀状が印刷できるようになったのだそうだ。父が横の連絡もなく一人でやったと以前書いたことは間違いだった。

さらに母が打ち明けてくれた話では、N5200は捨てきれず、まだとってあるとのことである。実際確認したところ、布団の下に押し込められたN5200があった。現在では、記念品としての価値しかないが、車を運転しなかった父にとって、定年後に高級車を購入する贅沢のようなものであったのだろう。

なお、残されているのは本体だけで、、プリンターなどは残されていないようだった。

2011年8月18日

今日の花

2011年8月18日

今日のカエル

2011年8月19日

父とパソコン(4)(守常ブログ(次男の日記)から)

父がN5200をどの程度使っていたのかは、離れて生活していた私は詳しくない。ただ、1988年にNECがPC9801RA2を発売すると、即座にそれを購入している。ハードディスクを内蔵していない、5インチフロッピードライブが2基付いた本体価格49万8千円のマシンだった。父が73歳の時である。

ハードディスク付きのRA5を購入しなかったのは、おもちゃとして高価すぎると思ったのか、ハードディスクの便利さを認識していなかったのか、セールスマンが勧めなかったのか、理由は定かでない。

性能的には同程度で、前の機械の価格と比べると大幅に安いことから、新し物好きの父はすぐに購入したのかもしれない。ただ、今のようにネットワークや通信機能が当たり前の時代とは異なり、OSが異なり、フロッピーディスクのサイズが異なる2台のパソコンでのデータの共有は難しい。

結局、主力のマシンは、最初に購入して使い込んでいるN5200の状態が続いたようだ。

一方私は、RA2より若干遅れて発売された3.5インチフロッピードライブが2基付いて、40MBのハードディスクが内蔵されたPC9801ES5をセットで60万円ほどで購入した。当時、パソコンはどんどん性能が向上した新型機が、それまでの性能の劣る機種より低価格で販売され続けていた。そのため、買い時が難しく、パソコンを買えない人間というのが話題となった。

私はそれとは真逆で、最初の機械を購入した時期は決して早くはなかったが、その後、それまでより安くて性能が高い機種が発売されたのだからと、次々と新型機を買い足していった。結局ノート15台、ディスクトップ7,8台、ハードディスクは数知れず、スキャナー、プリンターなどの周辺機器を購入し続けた。カラーのノートが50万円する時代に、数か月に1台それを新規購入するという、経済破たん者の状況を続けていった。今までに1,500万円ぐらいが消えて行っただろう。数年前に、陳腐化したそれらの機種を、相当の処理費用とともに処分した。そして、大きなむなしさが残ったことを覚えている。

私は、高額なソフトも買い捲った。一方の父は、パソコンを購入すれば、ソフトは付いてくるものといいう考え方が一生涯変わらず、自分でソフトを購入することはなかった。少なくともRA2以降、製品添付以外のソフトを自分で購入したことはないはずである。

2011年8月20日

父とパソコン(5)(守常ブログ(次男の日記)から)

N5200ではLANWORDやLANPLANなどのソフトが付属していたようだが、PC9801RA2には、そのような付属ソフトはなかった。50万円もする高価な機械だが、有効活用するには、アプリケーションソフトを追加購入する必要があった。しかし、それらのソフトの多くはNECが出している製品ではなく、セールスマンも他社のソフトの購入は勧めなかったのかもしれない。父も、ソフトのことなど分からず、何も購入しなかった。

RAでは、フロッピーディスクで動くMS-DOSで、DISK-BASICが動いたと思われるが、もっぱらROMに収納されていたN88BASICを使っていたように思う。

ただ、当時計算プログラムを家庭で動かすには、高価なプログラム関数電卓を使用する必要があり、それらよりはずっと複雑な計算を容易に行う環境を手に入れることができた。

当時の父はマニュアルを丁寧に読みながら、複雑な計算を行っていたようである。

ただ、あくまでもおもちゃとして使い、まとまった結果を出すような気力、体力はすでになかったようである。

パソコンを使用する最大の目的は、年賀状の印刷であり、それは引き続きN5200で行っていた。

当時、パソコン環境はめまぐるしく変化していたが、父は長い間RA2を使い続けた。それができたのは、私が購入したお古の周辺機器を父に次々に提供したからだった。

2011年8月21日

父とパソコン(6)(守常ブログ(次男の日記)から)

父は、自分ではパソコンソフトを一切購入しなかった。

パソコンを買えば、自分がやりたいことができると思っているところもあった。

学校で使っていたメインフレームは、ソフト付きだった。

パソコンは知り合い(教え子)のNECのセールスマンから購入していたが、パソコンソフトはショップで購入する必要がある。ショップがどこにあるかも知らなかった。今のように通販は盛んでなかった。など、いろいろな理由があるだろう。

そこで一太郎を買ってあげた。メディアの種類が自分のパソコンとは異なることもあり、父用に自分のとは別に購入した。そのため、父はマニュアルを手元に置いて使うことができた。当時の父は、マニュアルを読むスピードも速く、自分で文書をどんどん打ち込んでいった。カタカナ入力である。離れて住んでいたため、普段どんなことをしているのか分からなかったが、名簿や資料などを打ち込むとともに、以前作成してた暦を打ち込んでいたようだ。父は、このソフトが5万8千円もすることを実感することなく使っていた。

時間をかけて大量の文字を打ち込み、一文書で容量の大きなファイルを作ってしまう傾向があったようだ。今となっては記憶がはっきりしないが、当時のフロッピーディスクベースの一太郎は、Aドライブにシステムを、Bドライブに文書ファイルのフロッピーディスクを入れていたように思う。そして、ファイル容量は、1.25MBのフロッピーディスクの半分の大きさまでしか作れなかったと思う。文書編集作業中は古いファイルをフロッピーに残しておいて、更新ファイルをフロッピーに書き込んでから、古いファイルを消去していたからだ。バックアップファイルを残す設定では、フロッピーディスクに書き込めるファイル容量はさらに小さくなったはずだ。父は、暦を一続きで作成した文書にしたかったらしく、500KBを超えるファイルを作成し、保存時になって支障がでるようになったようだ。

そうでなくても、大きな文書を作成すると作業が重たくなるはずなのに、父はそのようなことをあまり気にしていなかったようだ。当時、外付けハードディスクは20MB、40MB,80MB,120MB、180MB、200MB、250MB、500MBと大容量化が急速に進んでいた。それに合わせて、次々とハードディスクを購入していた私は、お古を父にプレゼントすることにした。

=======================

おとといの午後から、当地の気温は下がった。それまでの暑さでエアコンを多用していた母は、昨日から寒くて足が動かないという。

昨晩からは電気毛布を使って寝ているという。それで今朝の足の痛みはだいぶ良いそうだ。

私は、暑くてもエアコンを使わなかったが、夜の睡眠は浅くなりがちであった。夜間の照明ももったいないため、早寝をしていたが、十分睡眠をとったという感じが得られていなかった。ところが、昨晩同じ時間に寝たら、涼しくて深い睡眠となったためか4時前に目が覚めた。思えば、通勤していたころの起床時間だ。再び暑くなると、また大変だと思っている。

ただ、猛暑の間1階のダイニングに移動していた私の仕事場を、2階の書斎に戻した。再び暑くなっても、扇風機でしのげるだろうと思ったからだ。極端に暑ければ、一時的に1階に移動することはあろう。

今日の午後、姉の娘(両親の孫娘)が父に線香をあげたり、母の様子を見るために訪れていた。午後になって、母の足の痛みはだいぶ良くなったらしい。

明日から、また気温が上がりだすらしいが、夏場の仕事場としていたLDKは片づけることにした。2階に運ぶものはかなりあった。その分LDKはすっきりと片付いた。今年は早くから暑くなったため、6月半ばに仕事場を下に移したと記憶しているが、ずいぶん昔のことのように感じる。ちょうどその間、父の入院、退院、そして永眠、葬儀と重なったわけで、ひときわ長く感じられる2か月間であった。

今日が涼しいからでもあるが、書斎に戻って落ち着いた。ここの部屋からは夜になると虫の鳴き声がよく聞こえる。一方、1階のLDKでは、蝉の鳴き声がよく聞こえた。ただ、涼しくなった今日は、蝉は一切鳴かなかった。蝉の鳴き声が聞こえたのは昨日までだった。はたして、明日は蝉は鳴くのであろうか?

2011年8月21日

父とパソコン(7)(守常ブログ(次男の日記)から)

より大容量の外付けハードディスクへの買い替えを何回かするうちに、小型の外付けハードディスクが余ってきたことから、最初に40MBの外付けハードディスクを父のRA2に接続し、DOSをインストールした。

WINDOWSのインストールに比べれば、DOSのインストールは、CONFIG.SYS AUTOEXEC.BATなどをメモしておけば、短時間でできるものの、それなりの時間がかかる作業である。あの頃は、DOSのバージョンアップも頻繁だったし、ソフトもそれに合わせてバージョンアップがあった。また、今では忘れ去られているが、常駐ソフトが塞ぐメモリーの節約に気を使わなければならないとか、EMSとかMSCDEXだHIMEMだとか、次々にいろいろなものをインストールする必要がでてきた。

また、メモリーの増設や画像メモリーの増設など次々に行わないと、当初高額だったパソコンも満足な動きをしなくなるものだった。

とにかく、ハードディスクから一太郎を動かせるようにし、何かあった時にこちらでの対処を容易にするように3.5インチのフロッピーを外付けで付け、N5200のデータを読めるようにPC9801用の8インチフロッピーを増設したりした。

N88BASICもディスクから立ち上げるようにした。ただ、これらの努力も父からあまり喜ばれなかった。便利になっていることを実感できなかったからである。便利になると、前の全然動かなくなっていた頃のことをすぐ忘れ、動いて当たり前のような感じがある一方、互換性が落ちることへの不満の方が多かったようだ。確か、N88BASICはROMのものとDISKのもので、内部コードが違っていたように記憶している。そのため、プログラムを内部コードでセーブしていると、ディスクベーシックでは読み込めないのだ。

父は、プログラムを打ち直したという。父は具合が悪いのに、そんなことで体調をさらに崩していると母からも大きな非難を浴びた。ASCIIモードでセーブすれば読み込めるのだが、それを説明しても、遠い感じであった。そこで、フロッピーにあるプログラムをすべてASCIIモードにセーブしなおす作業などを引き受けた。週末の大事な時間はこのような作業で大部分潰される日々が続いた。

その頃、木田祐司氏のUBASICを入手し、父に紹介したら、便利だといって使い出した。その後、WINDOWS環境になっても、UBASICは動くようにしてほしいといわれるようになった。

===================================

今日も朝から雨で、一時強い降りとなっている。

おとといまで騒がしかった蝉の鳴き声は、早朝は聞こえなかった。

午前中に雨が上がると、11時40分から蝉は一斉に鳴きだした。

再び、蝉の鳴き声がする夏を感じさせる日が戻ってきた。

2011年8月22日

今日のカエル

2011年8月22日

今日の金魚

2011年8月23日

父とパソコン(8)(守常ブログ(次男の日記)から)

フロッピーディスク起動からハードディスクから起動に変わったパソコンを、父は使いこなしていた。N88BASIC、MULTIPLAN、一太郎、UBASICをもぱら使っていたと思われる。

その頃、DOSのバージョンアップも頻繁で、DOSシェルというファイルエクスプローラが使えるようになった。使いこなせれば便利なものだが、使い方を教えたら、父は使いこなしていたようである。

その頃の父は、まだパソコンの発展に興味があり、何のソフトが使いやすいなどの情報も、知り合いから聞いていたようだ。日本語ワープロソフトのシェア争いで、一太郎が松をすでに下していた頃、父は突然「ワープロソフトは松がよいそうだ」と言い出した。「何々先生がそう言っているから間違いない」というようなことを言う。

自分の職場で様々なワープロソフトが使われ、その弊害をよく知っていたし、ファイルの互換性、使い方の相違などを考えると、ワープロソフトの乗り換えは決して勧められるものではないことを知っていたが、父が折れないので、松を購入することになった。当時、松は9万8千から一太郎と同じ5万8千円に価格は下がっていたとはいえ、相当な出費である。父はソフトはただと思っているから、そんなことには無頓着である。

ワープロソフトは、その機能をフルに使いこなせれば差も生じるが、入口部分ぐらいしか使用しないのであれば大した差はない。一太郎だって、マニュアルをすべて読んでいるわけではなく、細かい使い方はできていなかった。とりあえず、松をハードディスクにインストールし、使い方の入り口を説明した。メニュー画面が一太郎と全く違うことに驚いていたようだった。

詳しいことはマニュアルを読んでゆっくり学ぶということだった。以前からそうだったが、こちらが使い方を手っ取り早く説明しようとすると、「今は忙しいから後にする」というセリフが出てくる。

結局父は、松を大して使うことなく、一太郎を使い続けたようだった。そして、父はこのころ身に着けたDOS版の一太郎を使うことが、パソコンを使うこととほとんどイコールとなった。

ソフトを立ち上げると日本語入力が自動的にONとなり、そのON、OFFをPC9801のXFERキーで行うという記憶が抜けきらず、その後のDOS/V機の操作にはなかなか慣れず、逆に歳をとるとともに昔の記憶が強くなり、キー操作に混乱するようになる。

====================================

深夜に一時強い雨が降っていた。その雨も明け方までに上がり、今朝は7時半から蝉が鳴き始めた。ただ、それも8時過ぎまでで、9時前から再び強い雨が降り出した。

今日から気温が再び上がるとの予報だが、今のところ気温の上昇は鈍い。

母は体調に気になるところにあり、昨日病院に行くはずだったが、午後からの初診はないことが分かり、今日の午前中に出掛けることになっている。

母は、診察の結果、異常はなかったとのことである。父がこの間入院した病院で、父の主治医に診察してもらったそうだ。

今日は昼前から強い日差しとなり、気温も上昇しだした。それに合わせて蝉の鳴き声も昼前から午後3時過ぎまではにぎやかだった。

2011年8月24日

父とパソコン(9)(守常ブログ(次男の日記)から)

WINDOW95は、その名前からわかるように1995年夏に発売された。日本では、アメリカから3か月ほど遅れて勤労感謝の日の午前0時に発売された。まだ今より若く、東京に住んでいた私は、新宿西口で行列して購入した。

もっとも、私はそれ以前から、50万円もするカラーノート機を初めとして、WINDOWS3.1が動くいわゆるDOS/V機を何台か所有していた。WINDOWS95が発売された当時、95は速いということが宣伝され、そういって買っていく客の姿がTVに映っていた。これは、設定が簡単で早く動かすことができるという意味で、処理スピードが速いという意味ではなかった。AUTOEXEC.BATやCONFIG.SYSに色々なことを書き込まないとCD-ROMやPC-CARDが動かせないという点が改善されていたが、能力の低いPC9801では、WINDOWS3.1の方がよほど速く動いた。

父は当時80歳になっていたが、ニュースで流される新しいWINDOWSには大変興味を持って、強く欲しがった。ソフトを買い替えれば、便利になり、それも速く動くという宣伝効果が効いていた。NECでは、WINDOWS95が快適に動くAfクラスのマシンも用意されていたが、RAで動かそうというのである。私の余った外付けハードディスクをさらに提供して、トロトロした動きではあるが、なんとかWINDOS95が動くようにしてあげることはできた。

WINDOWSにすると、ソフトはすべてWINDOWS版に交換しなければならない。父は、そんなことも分からなかった。また、ソフトはただであるという感覚である。マイクロソフトのワードとエクセル、それに一太郎を用意した。

一方で、N88BASICが動かないと困るとか、UBASICが動かないと困るとかの注文もうるさかった。DOS窓での操作方法を教え、当時は何とかそれを使いこなしていた。

動きは遅かったが、時間はあるから遅くてもいいと、その点の妥協だけはしっかりとしていた。

父が一番よく使ったソフトは一太郎であった。暦をきれいに印刷するということにこだわっており、一太郎は行をそろえて印刷する機能は、WORDより優れていた。WORDは勝手に文字間隔を調整してしまうので、印刷するとずれが生じてしまうのでだめだった。

EXCELもマニュアルを見ながら、少しずつ使い方を覚えていった。年賀状用の住所録の大きな表を作り出していた。

ただ、RAも、私が提供した周辺機器も10年選手となると、次第に動作が不安定な部分が現れてきた。

======================================

今日は、ずいぶん蒸し暑くなっている。

昨日病院に行って、昼寝をしなかったということで、今朝、母は寝坊をしていた。

午前7時半から蝉がにぎやかに鳴いていたが、9時前におとなしくなった。

昼過ぎから再び鳴きだした蝉は、暗くなる前まで鳴いていた。

暗くなると、あたりは秋の虫の声に包まれた。

2011年8月24日

今日の花

2011年8月25日

父とパソコン(10)(守常ブログ(次男の日記)から)

DOSからWINDOWS95へと、使用環境が大きく変化したが、父は同じRAを使い続けた。処理速度は遅かったが、急ぐ仕事ではないからいいといっていた。

ただ、使い方はDOS的で、エクセルと一太郎を同時に開いて、データー連携をするといった使い方はあまりしていなかったと思う。一方で、N5200を使う機会はどんどん減っていった。

パソコンを使う最大の目的である年賀状の印刷は、一太郎のはがき印刷機能を自分で学習して使いこなしていた。

やがて、WINDOWS98が発売されるが、95のときほどの大きなニュースにはならなかったし、98にしたいと父は言わなかったように記憶している。ただ、10年を越したRAの動きは次第に怪しくなり、時々調子がおかしくなった。データーは外付けハードディスクにあり、それはこちらのパソコンで復元できた。それでも、システムがおかしくなると、再インストールという作業が必要となる。

今となっては記憶がはっきりしないが、週末に再インストールの作業を時々やっていた。その作業は時間がかかり、寝ながら作業をして、時々起きてはコマンドを入力し、一晩かかっていたように記憶している。

自分のパソコンは98、98SEとバージョンアップしていったが、次に出るOSがよいものであることが分かっていたので、父にはそのままRAを使ってもらい、次のOS(XP)が出たら、新しいパソコンを購入してやろうと考えていた。ところが、そうはうまくいかなかった。あるとき、父からパソコンが動かなくなったと聞かされた。調べてみると、RAの本体に異常があるようだった。仕方なく、98のセカンドエディションのパソコンを、悪いタイミングで購入することになった。2000年のことで、父は85歳になっていた。

====================================

未明に強い雨が降っていたが、朝は小降りとなっている。

湿気が多く、蒸し暑い日が続いている。

しまいこんだものにカビが大発生して困っている。

今日は、午前11時40分ごろから蝉の大合唱が始まった。

2011年8月25日

今日の金魚

2011年8月25日

今日の花

2011年8月25日

今日の富士山

2011年8月26日

父とパソコン(11)(守常ブログ(次男の日記)から)

それまで父が使っていたPC9801-RA2には、3,5インチと8インチの外付けフロッピーディスク、外付けのハードディスク、外付けのCD-ROMドライブが接続されていたはずである。RAは本来5.25インチのフロッピードライブの機種であったが、データーはそれまでの間にハードディスクに移行しており、当時の標準となっていた3.5インチの内蔵ドライブの機種を購入できた。ここで、少し贅沢をして、フロッピーは120MBのスーパードライブとした。父は、他の人とフロッピーディスクでデーターを交換することはなかったし、これ1枚で当面のデーターは保管できると考えたからだ。スーパーディスクのメディアは1枚だけ購入した。その後、この規格がはやることはなく、これでよかった。

WINDOWS98のセカンドエディションとWINDOWS95とで、操作方法はあまり変わっておらず、父はそれまで通り一太郎とエクセルなどを使って年賀状の印刷を行っていた。それに伴う住所録の整理や、暦の印刷などにも使っていたようだ。

それからしばらくして、WINDOWSーXPが出た。すでに父は最新版のOSを使うことに興味を示さなくなっており、そのままにしておいた。一方、インターネットが盛んになってきて、父はインターネットを使いたいと言い出したが、父には使えそうもないと思って、積極的に世話はしなかった。

ところが父は、こちらが知らない間に、KDDIのインターネット契約を自分でした。設定はすべて業者が行い、父は設定の詳細は知らなかった。後で分かったことだが、キャンペーン期間中の契約で、ADSLのモデムのレンタル料や、初期設定費用はただとなっていた。このようにして父がインターネットの契約をしたのは2003年11月のことであった。父はこの時88歳になっていた。

なお、モデムのレンタル料が無料であったことは、このモデムが故障して、新たなモデムに更新しなければならなかった時に知った。

==================================

今日は、午後から関東各地で豪雨となった。当地は、午後5時前に暗くなって雨が降り出したが、1時間降水量はせいぜい10mm程度の、やや強い雨にしかならなかった。

父が亡くなった日にモッコクから緑色の葉が完全に失われ、4日目には、一時は父が餌を与えていた大きな金魚が3匹死んだ。ここで、屋上の百日紅がすっかり葉を落としてしまった。

6月末から8月上旬の猛暑の中で、若干の水キレがあっても元気に花を咲かせていた。百日紅は、もともと水切れにかなり強い木であり、その隣の鉢のピラカンサが元気であるところを見ると、水切れではなさそうだ。

このサイトのリンクの欄にある「時々眺める富士山」の7月30日と8月4日に、その百日紅の花が掲載されている。まだ、父が生きているときに撮影したものだ。

ここにも改めて載せておく。

これは7月30日の屋上の百日紅。屋上に置いた鉢の中で、ここ22年間花を咲かせてきた。大きくならない矮性の株だ。

これも7月30日の百日紅で、富士山のブログには載せてないもの。まだ、咲き始めで、これから開く蕾がまだ沢山付いていた頃の写真だ。

これは、父が亡くなる4日前の8月4日に撮影した屋上の百日紅。8月4日には、父の意識はかなりはっきりとしていた。花がほぼ咲きそろったので撮影したものだ。

ここの所、雨があるのに葉を一気に落として、外見上枯れたようになってしまったのは、水切れ以外の原因がありそうだ。

百日紅は、春になると新芽を吹くことがあるので、このまま来年まで様子を見ることにしよう。

2011年8月26日

今日の花

2011年8月26日

今日のカエル

2011年8月27日

父とパソコン(12)(守常ブログ(次男の日記)から)

父はインターネットの契約をしたものの、インターネットを使う気配はなかった。接続業者も、インターネットに接続できる設定は行ったものの、インターネットで何ができるかは教えていかなかったようである。インターネットを使用しそうもない人に、接続環境を売りつけることは商売として重要であろう。

ただ、父の場合は少し違って、インターネットにはずいぶん色気があった。インターネットをやりたいとは前から言っていた。ただ、インターネットに書き込むようなことはできそうにないので、TVを利用して、情報を見るだけのインターネットの使用法を勧めていたのだ。ところが、父はそれではいやだといっていた。

インターネットに接続できるようになって、メールの使い方を教えたが、つきっきり状態でないとメールを使えるようにはならなかった。そのため、メールを出しても、返事が戻ってくることはなかった。

インターネット閲覧ソフトは、この青い「e」というアイコンをマウスでクリックすると起動することを教えた。「こうかい?簡単じゃないか}とは言っても、次の時には忘れていた。

新聞社のサイトはこうやって開き、ニュースを読むことができることを示しても、横にいるときはそれをしても、一人でやることはなかった。

そのうち、疲れたから後にするという言葉がすぐに返ってくるようになった。

そこで、パソコンの電源を入れるとインターネットエクスプローラが立ち上がるようにした。しかし、そのうち、パソコンの電源すら入れなくなったのだ。

メッセンジャーソフトが立ち上がるようにしておいて、父がどれだけパソコンの電源を入れるかを監視できる状態とした。その結果、ごくたまにしかパソコンにスイッチを入れていないことが分かった。そして、メッセンジャーソフトで呼びかけると、最初は日本語で返事が返ってきたのに、ローマ字でしか返ってこないようになった。日本語入力をONにする方法が分からなくなってしまったのだ。左上の半角/全角キーを押すと日本語入力がONになるとメッセンジャーで教えても、ONにならないとローマ字で返ってきた。

押しているといっても、実際は操作が違っていたに違いない。その頃こちらは東京に住んでいたので、すぐに確認することはできなかった。

最初のころは、こちらが仕事でアメリカに行ったときに、メッセンジャーでやり取りして、「これは便利だ」という返事が戻ってきたことがあった。メールを出せば、返事が来なくても、読んではいたようだ。ところが、父は90歳になったころから、こちらがアメリカに行った際に、様子をメールで出すからといっても、一切読まなくなった。アメリカから戻ってきて尋ねると、パソコンを点ける気力はないといった返事であった。このころから、パソコンはまったく使わなくなっていたのだ、唯一の例外は、年末の年賀状作成時期であり、逆にその頃は大騒ぎとなった。

2011年8月27日

今日の花

2011年8月28日

父とパソコン(13)(守常ブログ(次男の日記)から)

インターネットの普及に伴い、ウインドウズパソコンはウイルス問題が拡大していった。頻繁にアップデートが発生し、やがてマイクロソフトは毎月第2週の水曜日に定期アップデートを行うようになった。アップデートをしないパソコンが、ウイルス攻撃の踏み台にされる問題も発生し、ニュースでも報道された。父は、そのニュースを観て、アップデートをせずに使っている人たちを口では批判した。ただ、自分がアップデートをしていないことには、気が付く風はなかった。

自動アップデートの設定をしても、パソコンをインターネットにつないだ状態にしなければアップデートされない。1か月電源を入れないのだから、アップデートされるはずがない。第2週の週末には、父のパソコンのアップデート作業をすることが日課となった。そのころの父は、節電に心がけており、パソコンの電源もスイッチ付きのプラグに接続されていた。しばらくぶりに訪れたら、パソコンのシステムが起動しなかった。内臓電池が上がっており、内臓時計がリセットされたことから、ウインドウズが立ち上がらなくなったのだ。一旦電池が上がってしまうと、電池交換をしないと、電源プラグを外した状態に1週間もしておけば、すぐに同じ状態となってしまう。電源プラグを外さないように頼んだが、「介護の人が外している」といって、埒が明かなかった。毎回、起動時に時刻設定をするのでは、父がパソコンを使えるはずはない。内臓電池を交換して、この問題は解決したが、父がパソコンを使うことは全くなくなった。

結局、毎月、システムのアップデートをするだけのパソコンになった。それでも、年賀状の時期は、年賀状の作成をそのパソコンでするのだと大騒ぎとなった。

一方、アップデートを繰り返したWINDOWS98のマシンは、動作が鈍くなり、使っていていらいらする状態となってきた。また、WINDOWS98のサポート期限が迫るという問題も抱えていた。次の次のバージョンが出ると、サポートが打ち切られるという話が出てきた。XPの次のVISTAが出ると、98のサポートが打ち切られることになる。

父は、パソコンを使わないが、使える環境は維持したいという。そこで、VISTAが出た時に、VISTAマシンに更新することにした。

2011年8月29日

父とパソコン(14)(守常ブログ(次男の日記)から)

父のパソコンPC9801-RA2は、XPが出るまで持ちこたえてほしかったのだが、WINDOWS XPが出る直前に動作不能に陥った。そのため、WINDOWS98 セカンドエディションのパソコンに買い替えた。その後、父がほとんどパソコンを使わなくなったこともあり、次はVISTAが出るまでゆっくり待つ余裕はあった。

そこで、VISTAが出たところで、VISTAのマシンに買い替えた。プリンターも複合プリンターの価格が下がっていたので、新しくした。

その時から、このブログが始まっている。2007年6月17日付の「父の日のプレゼント」がそれである。

守常ブログは、当初、父が書いている形式を取っていたが、最初から私がゴーストライターを務めてきた。

父が、ただ1行だけ書き込んだことがある。

それは、2007年7月6日付けの、

「今日は暑い

温度計は30℃:汗が酷い。」

のタイトルと本文1行だけのもの。

これを書き込ませるために、15分以上かかった。

以前は、カタカナキーのブラインドダッチができたのに、キーを探しながらでしか打ち込めなくなっていた。カタカナキーでもアルファベットキーでも、入力速度は違わなくなっていた。

手の震えが始まっており、マウスのポイント位置が安定せず、マウスを合わせてクリックという操作がなかなかできないようになっていた。ただ、2007年当時は、父がクリックするのを待てる状態だった。

それまでに、このブログの記事の作成法を毎週末教えたが、自分からブログを書く気配は全くなかった。まず第一に、パソコンのスイッチを入れなかった。

パソコンの操作法が変わったが、立ち上げ方や操作法をいくら教えても、教えているときは、そんな簡単なこと、といった具合で聞き流し、実は頭に何も入っていない状態だった。父はこちらが教えることに対して、一切メモを取らず、次のときまでにすべて忘れていた。

そこで、こちらが要点を付箋紙に書いて、ディスプレーに張り付けたりしたが、それを見る風もなかった。そのうち、付箋紙はなくなっていた。

インターネットエクスプローラが自動立ち上げされ、自分のブログが表示される設定にしておいたが、私が書き込んでいるブログを読もうともしなかった。

ただ、「今週はどんなことがあったの?今日は何があったの?何か変わったことはなかったの?」と尋ねると、当時は答えてくれた。それを記事にしていった。

2011年8月30日

父とパソコン(15)(守常ブログ(次男の日記)から)

父は新しいパソコンを一切使おうとしなかった。

父が以前興味を持っていた古文書関係のインターネットサイトを紹介しても、私がいる間は見ていても、私がいなくなると、すぐにパソコンのスイッチを切って席を外した。

パソコンの終了の仕方だけは分かっていた。

「こんな面白いサイトがあった」、と紹介しても、ちょっとして戻ると、父はパソコンのスイッチを切ってTVを観ていた。

私の書いている守常ブログの記事などを見るつもりは一切なかった。

パソコンのスイッチを入れるのと、TVのスイッチを入れるのとで、その作業に大して変わりはないように私には思えたが、父にとっては、それは全然違う作業のようであった。

「暴れん坊将軍」は見ることができても、パソコンの文字は読めなかった。

マウスがうまく扱えないこと、だからといってショートカットキーを覚えることはできないこと、ショートカットキーをメモしておいてあげても、その意味を理解できないこと、などから、ウィンドウズパソコンを扱うことは難しくなっていた。

ただ、私には、うまく操作できないから、操作法が分からないから使わないとは一切言わなかった。体調が悪いから後にするとしか言わなかった。そして、介護の人には、新しいパソコンは以前のパソコンと操作法が違うから使うのをやめたといっていたそうだ。

その一方で、頭の中はパソコンを使えたころの記憶でいっぱいだった。だから、やろうとすれば、すぐにでもパソコンが使えるつもりでいた。1日少しずつでも使えば、パソコンの操作法を維持できると私は考えていたのだが、父は一切使おうとしないので、全く使えなくなる道を進んで行った。

年賀状の時期になると、自分で年賀状の印刷ができたころの記憶から、すぐにできるつもりでいた。それは無理であった。すべてこちらが印刷した。自分でできなくなったのだから、出すのをやめることを勧めたが、出さないと死んだと思われるから出すといい続けた。

結局、年賀状はこの正月まで私が印刷した。何か一言書く文章がないのか?と聞いても、そのような文章が返ってくることはなかった。

=================================

葉がすべて落ちて枯れたようになった屋上の百日紅に新芽が吹いてきた。

天国で、父が生き返ったものと思いたい。

2011年8月30日

今日の富士山

2011年8月30日

今日の花

2011年8月31日

父とパソコン(16)(守常ブログ(次男の日記)から)

父はパソコンにほとんど電源を入れなくなった。

ところで、VISTAはウイルスソフトが必須の構成となっている。ウイルスソフトは定期的にパターンファイルの更新をしなければならないが、パソコンの電源を入れないため、更新は週末に私がしていた。また、月一回のウインドウズアップデイトの適用も週末に行っていた。

そのたびに、少しは使うように、こんなに面白いサイトがある、といったことを父に勧めたが、一向に興味を示さなくなった。

私が子育ての時期、テレビ育児というのが問題となった。私のところでも、夫婦で働いていたので、子供にテレビを見せておいて、その間に家事を片付けるといった生活をしていた。夜泣きするときに、ビデオで漫画を見せるとおとなしくなるから、助かったということもよくあった。ただ、その時は、こちらが手をかけて子供の面倒を見れば、子供はこちらの言うとおりに動くものであった。

一方、歳をとった父は、自分からテレビの世界に入り込み、朝から晩までひたすらテレビを見ていた。母は、テレビでこんなことをやっていたと、1週間分のテレビの内容を教えてくれたりした。父にはそれがなかった。どんな番組を見たのと聞いても、返ってくる言葉はなかった。

そのテレビの音も、次第に大きくなってきた。訪ねていくと、いつも大きな音でテレビを見ていた。こちらの話が聞こえない状態で、見方によれば、こちらとの話を拒否しているようにも思えてしまう。

毎週末、一緒に食事をしたが、食事時もテレビを見ることが優先された。夕飯のときはこの番組を見ながら食べるからの、夕飯はこれこれの時間にする、といった具合だった。せっかく東京から来ている息子との会話を拒否している状態だった。

まさに、そのテレビ番組を見ている、いやテレビ画面に顔を向けているというのが重要なことのようだった。番組の直後に、その内容を尋ねても、まともな答えは返ってこなくなった。

かといって、痴呆状態になったわけではなかった。テレビを見ていない時の、日常生活の会話は普通だった。これらのことから、子供のテレビ育児よりも、高齢者のテレビ介護の方が悪影響がずっと大きいというのが私の持論となった。テレビばかり見るようになったら、人生終わりだと、自戒するようになった。

2008年の夏は雷が多かった。ある週末、ウイルスパターンの更新をしようとして父のパソコンのスイッチを入れたが、インターネットにつながらなかった。その時のことが2008年9月20日の当ブログに記載されている。当時は、父はまだ、1週間の間にあったことを聞けば答える状態だったので、父の語りとして記載されている、それを以下に再掲する。

---------

パソコンをインターネットに接続できなくなった 日記

8月下旬から、パソコンをインターネットに接続できなくなっている。落雷の影響でパソコンの一部が壊れてしまったようだ

今年は雷が多い日が続いたが、近くに雷が落ちた時に、たまたまパソコンにスイッチが入っていた。

息子の話では、パソコンだけでなくADSLモデムも調子悪そうだ。

そのため、ブログの更新もできず、メールのチェックも出来ていない。

LANのコネクター部分のLEDが無点灯だそうだ。息子のADSLモデムをつないでみると、緑色のLEDが点灯すべきところが橙色だという。

息子が自分のADSLモデムとUSB-LANアダプターを持ち込んで試したが、インターネットには接続できなかったという。

この症状から考えると、修理代がかさみ、安いのを買い直すのとあまり変わらないという。インターネット接続以外の機能には異常がないようなので、年賀状の印刷ぐらいはできそうだ。とりあえず今修理するのは止めておくことになった。

しばらくは、息子に代理投稿してもらうことにする。

ここのところ、夫婦で体調がすぐれないのだが、9月23日は父の命日なので、彼岸でもあり、谷中に墓参りに出かけるつもりだ。たぶんこれが最後の墓参りになると思う。父は1962年に亡くなっているので、47回忌でもある。無事にお墓参りに行けるようにしたい。

------------

それまで、一切パソコンのスイッチを入れなかった父が、雷が鳴っているときに限ってパソコンのスイッチを入れたそうだ。なぜそのようなときにパソコンの電源を入れる必要があったのかをずいぶん聞いたが、答えてはくれなかった。

このページの先頭に戻る

写真日記(時々眺める富士山)に戻る

ホームに戻る