長旅の疲れは今のところそれほどでもないが(闘病記から)

飛行機の移動に時間を使った。

長く座っていると、筋肉痛が現れるような気がした。

ただ、ホテルで寝たら、それほどの影響は出ていない。

肩に鞄を下げた影響で、左の肩が痛いが、これもそれほどでもない。

疲れが溜まらなければよいが。

2008年9月2日

ペルー観光に来ている

体調が万全でない中、ペルー観光に来ている。

海外旅行も健康なうちしかできないので、思い切ってやって来た。

ペルー市内のパルケデアモールを訪れた。

近づくと圧倒される重量感があった。

その後ワカプクジャナ遺跡を訪れた。

近づくと、日干し煉瓦が、本棚に並べられた本のように積み重ねられていた。

2008年9月2日

異国の地で現在のところ異状なし(闘病記から)

パック旅行でペルーに来ている。

食事が多すぎるので、半分ぐらい残した。

食前酒としてピスコ・サワーを飲んだ。

半年ぶりぐらいのアルコールだ。

現在のところ異状ない。

2008年9月3日

クスコへ

早朝リマからクスコにB737-200で飛んだ。

航空機に近い所にアンデス山脈が望まれた。雪を頂いている峰は5,000m級以上だそうで、航空機のすぐ下に見えた。ぶつかりそうとまでは言えないが、近くに見える。

ガイドの森重さんの話では、この山はヴェロニカで、現地の言葉ではワタイイルカといい、聖なる涙を意味するという。

クスコは盆地となっており、有視界飛行での着陸という。周囲に日干し煉瓦で造られていると思われる箱型の家を見ながらの着陸だ。

今日も長い一日だったが、サクサイワマンの巨石遺跡の写真を記念に載せる。

下の方の段は、古い時代のていねいに組み上げられた石組みとなっている。

大きい岩は250トンもあるという。

下の段から順に組み上げられ、上の方に行くにしたがい、時代が新しくなり、組み方が雑になっていくという。

2008年9月4日

アンデスの山々

今朝は天気に恵まれ、マチュピチュまで列車で向かう途中にアンデスの峰を望むことができた。

朝日を浴びるアンデスの山々はピンク色に浮き上がって見えた。

飛行機の上から見えたヴェロニカを地上から望むことができた。動く列車から撮影に適した場所に見えたわずかの間に撮影した写真がこれである。

アンデスは現在冬の終わりで、雪が多い時期なのだが、頂上付近わずかしか雪がない。ガイドの森重さんは、14年前に当地に来たときは上が真っ白で感動的な姿だったこの山も、地球温暖化ですっかり姿を変えてしまったと述懐していた。

冬場にも関わらず、その他の山でも5,000m近くにならないと雪が厚くない。

2008年9月4日

今日は少し歩いた(闘病記から)

海外旅行で生活時間が不規則になっている。

早起きが多く、運動量もある。

今日は少し歩いたが、足は痛くない。

肩が少し痛いが、これは肩に荷物をかけた影響と考えている。

昨日は高山病に近い頭痛があったが、今日は回復している。

2008年9月5日

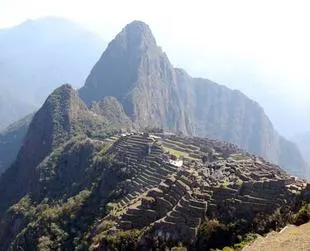

マチュピチュ

マチュピチュが1911年発見されたときは、木や草に覆われた崩れた石組だったという。時間をかけて、それを復元した姿を今見ることができる。遺跡は、豊かな想像力とともに見ないと単なるがれきとなってしまう。

50年も前に義務教育でインカの遺跡として習ったもので、当時はマチュピチュという言葉は聞かなかった。マチュピチュとは成熟した山というような意味で、この遺跡のそばにある山の名前だ。

訪れた日は快晴で、遺跡はまぶしい日差しの中にはっきりと見えた。

遺跡は、石垣で土止めがなされた段々畑の頂上にある。当時、ここでどのような生活があったのかは豊かな想像力を働かせる必要がありそうだ。

細かく見ると、綿密なつくりや細工が施されているが、全体でみると不思議な空中都市となっている。

インカの遺跡は、山々の連なる奥深くに位置していることが特徴で、高地であっても、豊かな緑に囲まれている場所にある。

険しい山並みが連なっているが、その中には石畳と石垣の土止めがされたインカ道が延々と続いている。

アンデスの山並みの幾重にも連なっている姿は、まさに壮大な眺めであった。

2008年9月6日

クスコの夜景

クスコの夜はかなり冷え込んだ。ただ、街の人通りは遅くまである。シエスタをとるため、夜は遅くまで活動するという。寒くなっている通りには、露店が並び、人通りが多い。

クスコではネオンサインは禁止されているが、その代り街灯が立ち並び、素晴らしい夜景を作り出していた。

2008年9月6日

ペルーの3輪車

ペルーの大半の人々の生活は貧しい。リマでは渋滞が起きるほど車が多いが、ガソリン代は米国と同程度で、米国でも車の利用を節約する時代の今、ペルーの一般の人が利用できるものではない。バスを利用することになる。

クスコではトヨタのハイエースを用いた乗合タクシーが小回りの利く乗り物として利用され、すし詰め状態で運行されていた。

意外だったのは、リマもクスコも2輪車をほとんど見かけないことだ。地方に行くと2輪車を見かけるようになるが、それでも圧倒的に3輪車が多い。

3輪のバイクタクシーは大都市でも見かけるが、地方都市では重要な交通手段のようだ。

さまざまな色をした3輪バイクを見かけた。

2輪のバイクは個人の移動手段で、3輪のバイクは営業用となる。

バイクは商売道具としてしか考えられないのであろう。

ここまでに示した3輪車は、スポークのあるタイヤを使用し、後輪がチェーン駆動であり、バイクを改造した形式をしているが、小型のタイヤを使用した3輪車もあった。

地方、地方で主流となっている形式が異なっていた。

自転車も2輪車は地方の平坦地ではかなり見かけたが、大都市部ではほとんど見なかった。

地方でも3輪自転車が、人を運んだり荷物を運ぶのに利用されていた。

後ろに籠がついたものもあるが、前に籠のあるものが多かった。

一人だけで乗る自転車はぜいたく品なのだろう。

地方の幹線道路を自転車で移動している人も見かけたが、車優先の社会ではねられる人も多いそうだ。道路際には、事故で亡くなられた方を弔う花をささげる小さな祠が点在していた。

場所によっては2,300m程度の間隔で見られることもあった。

二つ並んでいるものもあった。同じデザインで大小のものが並んでいる場合は、親子が犠牲者となったのであろう。同じデザインのものが4塔並んでいる場所もあった。

2008年9月6日

高山病(闘病記から)

病気を押してペルー旅行に来たが、やはり高地は厳しい。

3,000mを超すと頭痛が出てくる。

昨日は最高点の4,338mのアブラララーヤを通過した。滞在中のプーノも4,000m級で、頭痛が出ている。

2008年9月7日

チチカカ湖(ティティカカ湖)の日の出

ペルーとボリビアの国境をまたぐチチカカ湖までやってきた。日中の日差しは強く、日向は暑く日焼けするが、日蔭は涼しく、夜間は相当の寒さでホテルには暖房が入る。畔で日の出を望んだ。

チチカカ湖の湖面は標高3,809mと富士山の山頂より高く、雪解け水を集めた湖のため、水温は平均12度と冷たい。

プーノでは、チチカカ湖が入り江となっており、沿岸近くにはトトラが茂っている。船を出せるようにするため、トトラは刈り込まれて水路ができていた。

朝4時過ぎには東の空は明るくなり始め、やがて下の方が橙色からピンク色となっていった。

そして、東の空は輝きを増し、日の出が近いことを示すようになった。チチカカ湖の湖面もそれに合わせて橙色からピンク色に染まっていった。

太陽が顔を出すと、あたりがさっと明るくなるのだが、写真では逆に周囲が暗く写ってしまう。

さらに太陽が上がると、写真では周囲が暗く見えるが、あたりはすでに朝の明るさになっていた。そして、日に当たる場所は急に暑くなってきた。

これが赤道に近い高地の特徴であろうか。

2008年9月8日

チチカカ湖

チチカカ湖は、アンデスの雪解け水が流れ込んできているというが、雨もその水源となっている。現在乾季の終わりに当たり、水量が最も少ない時期にあたることから、水量が少ない時期だという。ガイドの森重さんも、こんなに湖面の下がったチチカカ湖は珍しいと言っていた。彼はトトラを編んだ手漕ぎの船で、半年かけて周囲915kmのチチカカ湖を1周したという。その後コンチキ号の航海にも日本人として参加して、真っ二つに裂けた船で2週間太平洋を漂い、生還したという経歴を持っている。

トトラを編んで作った浮島のフロス島周辺では、漁をしている様子を見た。我々のためにボートを出してくれたようだ。漁をするのは、木のボートだった。木の棒を湖に突き刺すように投げ込み、魚を追い込んでいく。

フナやマスの類がとれるそうだ。今日の漁は少なく、自分たちが食べる分ぐらいだとのことだった。チチカカ湖の沿岸部は、細かいウキクサが大量に発生している場所が多く、遠くから見るとアオコのように見えた。ただ、少し中に入れば水はまだまだきれいだった。ただ、アンデスの積雪が少なくなり、雪解け水が少なくなって湖面がどんどん下がってしまったらどうなるのだろうか?

以前は、それも1800年代からこんな大きな船が運航していたとはまさに驚きである。ペルーと、そして今は海のないボリビアもチチカカ湖には海軍が警備をしているというのも驚きだった。

リマに向かう飛行機の中で再びヴェロニカと思われる山を撮影できたが、やはり雪の量は少なかった。もはや雪解け水ではなく、雨季に降る雨をたたえる湖へと変化するのであろうか?

2008年9月8日

ナスカの地上絵

ナスカの有名な地上絵をセスナで上空から観察した。

地上に模様が描かれていることは、古くから地元のパイロットの間では知られていたという。ただ、古くからといっても、飛行機が飛びだしたのは20世紀に入ってからであり、有名になったのは1939年という。ナスカの地上には多くの線が描かれている。しかし、ペルー上空を飛行すると、他の場所でも文字が書かれたり、川の浸食線が幾何学模様を描いている場所が多く、それとの区別はそれほどはっきりしていないようにも思えた。事実、点在する模様は、思いのほか分かりにくいものが多い。

ここにあるのは宇宙飛行士が描かれた小山である。中央部を横切る線がパンナム・ハイウエイで、大型トラックが通行している。その手前の小山の一番右側の山の側面に宇宙飛行士は描かれている。

この中央部にあるのが宇宙飛行士である。

少し強調してみると

このようになる。丸い模様は自然に生じるものではないことは、強く主張できるだろう。この絵は、かなりの傾斜部位に描かれているのが特徴だ。

これは蜘蛛が描かれている部分である。直線がはっきり見えるが、蜘蛛は分かりにくい。

蜘蛛の部分を拡大すると次のようになる。

描かれている絵は、意外に分かりにくいのである。

描かれている絵にも、小さいものから大きいものまであり、宇宙飛行士は32m、アルカトラツ(ヘロンバードあるいはパリワナ)は280mだという。

2008年9月8日

ナスカの地上絵2

132mのコンドルも、近づきすぎると、カメラに全体像が収まらなかった。

これはコンドルの左側の翼と脚の部分である。

これは96mの長さがあるというハチドリだが、遠くから見ると、逆に細部が分かりにくい。

これは、手を高い位置から見たところで、少し近づいてみると、

木は

オウムは

いろいろな方向に描かれた直線は多数見えるが、旋回するセスナからは全体像を把握しにくかった。

動き回る機体の中で、犬もなんとか捕らえることができた。画面の上の方に小さく見えるのが犬である。

猿は、

確かに、あると思ってみないと見えてこないようなものである。

これは何でしょうか?

これがトカゲの頭部分である。 2008年9月8日

高山病からは解放された(闘病記から)

低地に戻ってきて、高山病からは解放された。

頭痛はすっかりとれた。

体調は大丈夫だろう。

2008年9月9日

地上からみたナスカの地上絵

ナスカの地上絵の保存と解明に生涯を捧げたマリア・ライヘ女史が私財を投じて作ったミラドール(観測塔)から木と手を観測した。このミラドールは、セスナに搭乗する経済的余裕のない人々にも地上絵について理解をしてもらい、その保存に役立てることを目的に建設されたという。

観測塔から見ると、地上絵は近いが、形は意外とわかりにくかった。また、近すぎるため、普通のカメラでは全体像が撮影できない。そのため、かえって分かりにくい写真しか撮影できなかった。これが手だ。

周囲が明るすぎて、デジカメのモニターがほとんど見えず、勘取りしたため、手の先しか映っていなかった。

これが木で、手前側が枝、後ろ側が根にあたる。

この観測塔のそばにはトカゲもいたのだが、パンナム・ハイウエーによって頭としっぽが分断され、しっぽの方はかなり破壊されわかりにくくなってしまったという。

これがトカゲの頭部分である。

2008年9月9日

旅行も終わりに(闘病記から)

旅行も終わりに近づき、あとは日本に帰国するだけだ。

薬は確実に飲んできたつもりだが、左肩が少し痛い。

ただ、病気の痛さではないように思う。

2008年9月12日

サルスベリとシュウカイドウ

しばらく留守にしていたが、庭ではサルスベリが満開状態を維持していた。

ただ、1本だけ、カイガラムシの被害を大きく受けており、その枝に花が付いていない。カイガラムシをつぶすと赤い液が出るが、サボテンについたカイガラムシの赤い液が、染料に利用され、シャネルの口紅に利用されていることをペルーで聞いた。ペルーでは、わざとサボテンにカイガラムシを付けているようだ。

地面近くではシュウカイドウが咲いている。

この夏は雨が少なかったので、一時勢いが衰えていたが、留守の間に雨が降っていたので、元気になり、花をたくさん付けてくれた。

2008年9月12日

明日は入院手術(闘病記から)

いよいよ明日手術だ。

おおごとにならないことを祈っている。

筋肉痛関係は異常ない。

胃が痛いような気がする。

2008年9月13日

無事退院した(闘病記から)

大腸の一番奥の部分にできた腫瘍と、S字結腸にあったポリープ2個を取る手術が無事終わり、昼に退院した。

腫瘍の摘出時はかなりの苦痛を伴ったが、ともかくよかった。

出血がなければ問題ないとのことだ。

2008年9月13日

今のところ異常なし(闘病記から)

現在のところ異常はない。

2008年9月14日

最初の便がでた(闘病記から)

深夜に、腹部に焼けるような感じがして目が覚めた。

まずいと思ったが、しばらくしておさまった。

起床後、しばらくして初めての便が少しだけ出た。

軟便だった。血液は見られなかった。

ひとまず安心。

腹の違和感はわずか。

筋肉痛は特にない。

2008年9月15日

今のところ便に異常はない(闘病記から)

手術後2回の便通があったが、出血の兆候はない。

若干軟便だが、その方が良いだろう。

便の色に異常はない。

筋肉痛はない。

2008年9月16日

今のところ便に異常はない(闘病記から)

便は引き続き出ているが、少し軟らかめだ。

便の色に異常は感じない。

気にすると、下腹部が少し気になる。

筋肉痛はない。

2008年9月17日

左足中指先端が痛い(闘病記から)

昨晩シャワーを浴びたのちから、左足中指先端に痛みを感じるようになった。

血栓でも出来たのであろうか?

この場所にとどまっているのであれば問題は大きくならないだろうが。

右下腹部に違和感がある。手術した場所だ。

筋肉痛は問題にすべきほどではない。

2008年9月17日

異常なし(闘病記から)

ただし、今日は便が出ていない。

2008年9月18日

まだ便がでない(闘病記から)

少し便の間隔が開いてしまっているのだが。

2008年9月19日

便はまだ出ない(闘病記から)

左足中指先端の痛みは弱くなった。

原因のわからない痛みが、かなり続いたことになる。

この部分に、外から見ての異常はない。

筋肉痛の方の異常はないと思う。

2008年9月20日

台風一過の朝に臨まれた富士山

ゆっくりと日本列島の南側をゆっくりと進んでいた台風13号が、各地に大雨の被害を与えながら東方海上に抜けた。台風一過の朝を迎えた。当地では、昨晩10時頃から激しい雨が降り出し、寝ていても雨音が気になる状態であった。

その大雨も上がり、午前6時には、外はすっかり静かになっていた。

西の空には、白い雲の帽子をかぶった富士山が見えた。

午前8時過ぎには、薄日が差してきた。

2008年9月19日

便はまだ出ない(闘病記から)

ずっと固めの便が出ているが、正常な状態に復帰してきた。

もう少し柔らかい便が出るような体制としたい。

2008年9月20日

パソコンをインターネットに接続できなくなった(守常ブログから)

8月下旬から、パソコンをインターネットに接続できなくなっている。落雷の影響でパソコンの一部が壊れてしまったようだ。

今年は雷が多い日が続いたが、近くに雷が落ちた時に、たまたまパソコンにスイッチが入っていた。 息子の話では、パソコンだけでなくADSLモデムも調子悪そうだ。

そのため、ブログの更新もできず、メールのチェックも出来ていない。

LANのコネクター部分のLEDが無点灯だそうだ。息子のADSLモデムをつないでみると、緑色のLEDが点灯すべきところが橙色だという。

息子が自分のADSLモデムとUSB-LANアダプターを持ち込んで試したが、インターネットには接続できなかったという。

この症状から考えると、修理代がかさみ、安いのを買い直すのとあまり変わらないという。インターネット接続以外の機能には異常がないようなので、年賀状の印刷ぐらいはできそうだ。とりあえず今修理するのは止めておくことになった。

しばらくは、息子に代理投稿してもらうことにする。

ここのところ、夫婦で体調がすぐれないのだが、9月23日は父の命日なので、彼岸でもあり、谷中に墓参りに出かけるつもりだ。たぶんこれが最後の墓参りになると思う。父は1962年に亡くなっているので、47回忌でもある。無事にお墓参りに行けるようにしたい。

2008年9月20日

便が出た(闘病記から)

昨日の朝3日ぶりに便が出た。

異状なし。

2008年9月20日

鉢植えのサルスベリ

この夏の当地は、一時雨が全く降らない時期があった。週末しか手入れができないことから、鉢植えの植物はかわいそうだった。その中に大きな鉢に植えたサルスベリがある。鉢が大きいことから、例年特に水をやらなくても元気に育ってきた。また、水が少なめでも、暑い夏が来ると最初に花を見せてくれていた。ところが今年は他のサルスベリが花をつけ始めたときになって、気づいたのだが、このサルスベリの葉の大半は紅葉し、その半分くらいは落葉してしまっていた。歪性の品種を20年近く育ててきたのだが、ついに枯らしてしまったかとがっかりしたものであった。その上、海外に出かけて留守にし、その後に手術入院の予定もあったことから、諦めていた。

ところが今週見てみると、青々とした葉が付き、花も咲いていた。

留守の間の雨のおかげだろう。うれしい限りだ。

朝8時頃雲の後ろに姿を隠してしまった富士山は、その後再び姿を見せることはなかった。

2008年9月20日

異常なし(闘病記から)

筋肉痛の方は不安も感じない。

自主的に服薬量を減らそうと思う。

2008年9月21日

異常はないが便の出方は悪い(闘病記から)

便の出が悪いのは、食べる量を抑えていることも原因の一つだろうが、以前のように気にしていなくてもひとりでに出てくるようにしたいのだが。

2008年9月22日

異常なし(闘病記から)

筋肉痛はない。

朝の目覚めも良かった。ただし、便は出そうにない。

2008年9月22日

便は出たのだが(闘病記から)

苦労の末便が出た。

ついこの間までのように、自然と出てくるという感じではない。

無理して出している感じ。

とにかく出にくい。

太いのが一続きで出てくるようなのが懐かしい。

筋肉痛はない。

目の疲れも感じない。

2008年9月23日

よく寝られた(闘病記から)

起床時、大腿後部に疲れを感じるが、大したものではない。

その他、異常はないが、便が出やすい感じはしない。

2008年9月23日

異状なし(闘病記から)

特に異常なくのんびり過ごせた。

ただ、便はすんなりと出ない。

苦労の末今日も出した。

以前のすんなり出た頃が懐かしい。

2008年9月24日

ゆっくりと寝た(闘病記から)

よく寝られた。

起床時に、足に疲れ感はあるが、異常はない。

今日はすっきりとした秋空だ。

それと同じにさわやかな気分だ。

2008年9月24日

お墓参りに行ってきたし(守常ブログから)

昨日は家内と亡父のお墓参りに行ってきた。

自宅から平塚駅までは、長男が車で連れて行ってくれた。大船駅で二女夫婦とうまく落ち合うことができた。日暮里の駅からお寺まで歩いたが、天候もよく、転ぶこともなく、無事にお墓参りを済ますことができた。

その後、近くのザクロレストランでイラン料理を4人で囲んだ。

この時期、谷中界隈の混雑は相当なもので、道路の渋滞で車での移動にはかなり時間がかかる。タクシーがなかなかつかまらないことが多いのだが、昨日は幸いにも帰りのタクシーがすぐにつかまり、4人一緒で八重洲口まで効率的に移動できた。ホームに上ると我々を待っていたかのような電車にすぐに乗り込み、3時半すぎには家に戻った。

2008年9月24日

やはり便がでない(闘病記から)

明日は定期健診日だ。

筋肉痛の方は問題ない。

ただ、便が出る気がしない。

今まであんなに簡単に出ていたのに。

2008年9月25日

便は出た(闘病記から)

今朝便は出た。

固いものだった。

これから定期健診だ。

2008年9月25日

検査結果は思わしくなかった(闘病記から)

今朝の定期健診で、前回の血液検査のCPR値が思わしくなかったと聞かされた。

前回のCRP値が0.68まで上昇していた。前々回は0.1だったという。

正常値は0.3以下だから倍以上だ。

気をつけねばなるまい。

引き続きプレドニン9mgの服用を続けることになった。

それ以外の注意点はなかった。

2008年9月26日

肩の痛みと大腿の疲れがあるが(闘病記から)

CRP値の異常を聞かされると気になってしまう。

精神力だけでは治らないようだ。

2008年9月27日

右肩の筋肉が痛い(闘病記から)

気にしだしたら、筋肉痛が目立つ。

右肩の筋肉が痛い。ただ、左側は大丈夫。

右足のふくらはぎの筋肉も痛い。

2008年9月28日

朝寝ているとき肩が痛い(闘病記から)

朝方、肩が痛かった。発病時の痛みを思い出させるものだが、動けないほどではない。

さらに悪いことに、朝唾液にかなりの血が混じっていた。

体調全般はそれほど悪くないのだが、病気の兆候が表れてくるのは不安だ。

2008年9月28日

すっかり涼しくなった

今日の東京地方はどんよりとした曇り空で、気温も20度以下。すっかり涼しくなった。

この曇り空では富士山は見えないが、富士山の山頂は今日は1日氷点下になりそうだ。

昨日は、午前0時ごろに0度以上だったが、その後ずっと氷点下だった。ただ、氷点下1、2度だった昨日に対して、今日は氷点下3,4度で1日推移するようだ。

いよいよ冬の富士山の季節になってきた。

2008年9月28日

再びインターネットに接続できそうだ(守常ブログから)

この1か月インターネットに接続できなくなっている。8月下旬の落雷が原因と思われる。

息子がいろいろ調べたら、パソコン側の故障ではなく、ADSLモデムが故障しているらしいという。

au oneに連絡したら、新しいモデムを設定の上送付してくれるそうだ。現在使用しているモデムはこちらで廃棄すればよいらしい。これで、再びインターネットに接続できるようになるだろう。

ただ、現在使用しているモデムは、キャンペーン中に加入した時のサービス品でレンタル料が無料だが、今度のモデムは月々525円かかるそうだ。

2,3日中に配送されるらしいが、自分では接続できないので息子に作業を頼むため、使えるようになるのは今週末からだ。

2008年9月28日

すっかり涼しくなった(闘病記から)

昨年の今頃発病したことを思い出す。

寒くなって来たからかどうかわからないが、筋肉痛が出てきている。

目も少しかすんでいるような気がする。

2008年9月29日

肩が少し痛い(闘病記から)

起床時肩が少し痛い。

発病時のあの痛みではないが、気にすると、少し異常がある。

便は、昨日午後出ているので、今日はないのだろう。

2008年9月29日

深刻な病状となってきた(闘病記から)

肩の筋肉がかなり痛い。特に右側が痛い。

こめかみの血管も浮いて見え、額も濃い色になっている。

深刻な状態だ。夜1mg追加しているのだが、足らないか?

2008年9月30日

今朝の異常は少なかった(闘病記から)

今朝は、筋肉痛はわずかだった。

4時半ごろにトイレに1回起きた。

夜の1mgが効果を発揮した可能性がある。

ただ、両肩の張りがあるのは、ついこないだとは異なる。

2008年9月30日

ADSLモデムが届いた(守常ブログから)

ADSLモデムが届いた。

週末に息子に接続してもらおう。

2008年9月30日

どうなのだろう?(闘病記から)

大きな異常はないが、少し痛い。

どうなのだろう。

夜の1mgを続けている。

このページの先頭に戻る

写真日記(時々眺める富士山)に戻る

ホームに戻る