1月の連休初日は冷たい雨

正月休みの後の連休は荒れ模様との天気予報が出ている。早朝から、量のある雨が連続的に降っていて、当然富士山は見えない。暖房をしていない朝の室温は7度。日差しがなく、気温の上昇もないため、昼を過ぎても室温はそのまま。雨が強すぎ、道路に水がたまっていることもあり、本日の道路清掃は中止。

雨の中、窓の外では時々野鳥が飛んでくる。こんなときに、葉が落ちてしまった庭の木に止まっているときは、排泄行為とその準備のようだ。

|

|

|

ピラカンサの実を食むヒヨドリ

ピラカンサの実を野鳥が食べるところは、庭にいるとしばしば目撃するのだが、作業中で手が汚れており、写真に撮ることはできなかった。今日は一日雨なので、室内から庭を眺めていたら、ヒヨドリがやってきた。避寒桜越しにその様子を撮影することができた。

|

|

|

|

|

|

|

この時間になって、雨の勢いは少し弱まった。室温は8度になった。

2007年1月6日

強い雨の後に顔を出した富士山

今日のひどい雨も、午後5時ごろに上がった。その直前の午後4時半頃から西の空は明るくなってきて、4時45分頃から動きの早い雲の間から富士山が姿を現してきた。

|

|

|

今日の富士山は、わずか30分あまりの間の短いドラマであった。

2007年1月13日

1週間良く見えた富士山

この1週間は東京からも良く富士山が見えると毎日報道されていた。

冬型の気圧配置で、太平洋側がよく晴れているからで、冬本番である。

ただ、週末富士山ウオッチャーとしては、その様子を詳しく伝えることはできない。

この週末土曜日も、冬型の気候は続いており、富士山は朝からきれいな姿を見せていた。

|

|

|

|

2007年1月13日

開花を待つ花木の花芽

ニューヨークを初め、世界各地で暖冬や異常気象が伝えられている。

国内では雪が少ないとのニュースを聞くが、今年の花芽の動きはこの10年来の動きとそれほど違わないと感じる。

当方の白梅は、例年1月に咲き始める。

|

つぼみは着実に大きくなってきている。

|

この分だと、来週にはつぼみが開き始めるだろう。

|

2ヶ月後の開花に備えた蕾の動きは少ないが、着実に大きさを増している。

|

木蓮は、大半のつぼみが殻を破っている。

|

|

|

2007年1月13日

パンジーとサルビア

道路際に植えつけたパンジーは元気に育っている。

|

冬型の気候が続くと、水切れが心配なのですが、今のところ元気です。

上の写真の中央辺りに、ちょっと変わった花が写っているのに気がつきますか?

|

これは宿根サルビアではありません。宿根サルビアは、例年通り咲き続けていますが、この時期には地上部分が枯れてくるアメジストセージが、この冬はどんどん新芽が出てきて、ボリュームが出てきました。花もまだ付いています。

|

2007年1月14日

ツボカビ症

先週金曜日に、ツボカビ症に感染したカエルが日本でも初めて発見されたと報道された。ペット用に輸入されているカエルから日本にツボカビ菌が持ち込まれたようだという。当方は、自然がまだ豊富だった頃に生息していたガマガエルが成育し続けられるようにしている。平成元年に、FRP製の水槽を庭に埋け、池を用意したところ、周囲に産卵場所がなくなってしまったカエルが毎年産卵に来るようになった。ペットとしているわけではなく、放し飼いである。産卵時期と、特に暑い夏場を覗くと、カエルが池に入ることもほとんどない。カエルを放し飼いにしてはいけないとか、カエルの入った水を流してはいけない等の規制が生じると大きな影響を受ける。また、自然の状態でのカエルの成育が難しくなる。そのようにならないことを願うばかりである。

ツボカビ症に関しては、オーストラリア政府の環境保護省などの政府関連サイトに的確な解説があり、参考になった。要約すると、

高度300~400mの熱帯雨林地帯に生息するカエルが極端に減少し、種類によっては絶滅した。なぜ、このような急激な流行と死亡が生じたか、本当のところは解明されていない。両生類は、皮膚を通じて空気や水を摂取していることから、環境の変化に敏感で、炭鉱のガスを検出するカナリアと同じ働きを環境の変化に対して行ってくれるという。このことから、最近の環境変化によって影響を受け、大発生につながった可能性が考えられる。ただし、寒冷な季節に大流行するようで、地球温暖化とは直接関連していないのかもしれない。

2007年1月20日

大寒

この週末は大寒。天気予報では、南関東は晴れのち雨といったものが大半で、今もTVで晴れ間があるというようなことだが、当地は朝からどんより曇り、9時頃からは小雪が舞っており、その後も霙(みぞれ)交じりの雨模様です。当然富士山は見えません。週の半ばにも雨が降り、植物には潤いが与えられており、水遣りの心配はありません。 10時半過ぎからはボタン雪が一段と強くなりました。先週開花を予想した白梅は、つぼみが少し大きくなっただけでした。この雪では、レンズを濡らすため、上向きアングルの撮影は控えなければならないため、下の方で開花を準備しているつぼみの中から、

|

|

ともに、2ヵ月後の開花に備えています。

11時前から、雨は弱まり、空も少し明るくなってきました。

2007年1月20日

大寒の午後の梅と桜のつぼみ

朝方の小雪は小雨に変わり、午後3時の現在もわずかにぱらついています。

気温はあまり上がらず、室内も朝からずっと7度をキープしています。

レンズをあまり濡らさない程度の小ぶりなので、今週は開いているだろうと思った白梅の蕾を撮影しました。

|

おかめ桜はまだ一ヶ月半はたっぷりかかると思いますが、毎週確実に大きさを増しています。

|

2007年1月21日

アル・ゴアの「不都合な真実」

アメリカ合衆国元副大統領アル・ゴアの「不都合な真実」 (副題)「地球からの警告」 のDVDを観た。

一人でも多くの人に地球温暖化問題の真実を理解してもらいたいという趣旨のドキュメンタリーフィルムであるので、内容紹介が許されると思うので、時々紹介していこうと思う。

DVDはアマゾンで購入できる。また、公式サイトはCrimateCrisi.netであり、英語が得意な人はそちらを参照していただくとして、以下、簡単に紹介する。

まず、パッケージだが、再生紙で作られた二つ折りの簡素なもので、経費、資源、場所の節約効果抜群のものである。

パッケージを開くと、右側に

「これを観て、 Watch it!

これをみんなで共有して、 share it!

このために寄付して」 donate it!

が目に付く。大量購入して、皆に配布して、という趣旨だろう。

パッケージ左側には、地球温暖化を防止するための10の行動基準が記載されている。

モーゼの10戒を模したものだろう。(単位をメートル法に変化してあるので、少し不自然な文章になっていることをお断りする。)

照明を変更しよう

照明を電灯から蛍光灯に変更することで年間68キログラムの二酸化炭素の排出を削減できる。

車の運転を控えよう

車の運転の代わりに、徒歩、自転車を利用しよう、車を駐車場に止めて先は地下鉄を利用しよう。自動車の運転を1キロメートル削減するごとに、0.28キログラムの二酸化炭素の排出を削減できる。

もっとリサイクルしよう

ゴミとして捨てられる日用品の半分をリサイクルすることで、年間1,090キログラムの二酸化炭素の排出を削減できる。

タイヤの空気圧をチェックしよう

タイヤの空気圧を適正にすることで、燃費を3%以上向上できる。ガソリンを1リットル節約するごとに、2.4キログラムの二酸化炭素の排出を削減できる。

温水の利用を控えよう

水を温めるのには多くのエネルギーを消費する。水量を絞れるシャワーを使用すると年間159キログラムの二酸化炭素の排出を削減できる。洗濯水の温度を下げることによって、年間227キログラムの二酸化炭素の排出を削減できる。

過剰包装商品の購入を控えよう

排出ゴミを10%削減すれば、年間545キログラム二酸化炭素の排出を削減できる。

エアコンの温度設定を緩めよう

エアコンの設定温度を冬季は1度下げ、夏季は1度上げることによって、年間908キログラムの二酸化炭素の排出を削減できる。

植林をしよう

1本の木を植えるだけで、その木は生涯に1トンの二酸化炭素を吸収してくれる。

電子機器の電源をこまめに切ろう

テレビ、DVDプレーヤー、ステレオ、パソコンの電源をこまめに切ることによって、年間2、3千キログラムの二酸化炭素の排出を削減できる。

問題解決の一翼を担おう

CrimateCrisi.netで地球温暖化についてもっと勉強し、その防止のためにアクティブに活動しよう。

DVDの内容については、またの機会に。

2007年1月23日

富士山の世界遺産登録推薦決定おめでとうございます

ゴミ問題で自然遺産ではなく文化遺産での登録申請だとのこと。

これを機に、この雄大な自然保護の意識が高まることを願います。

|

2007年1月25日

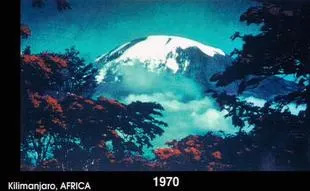

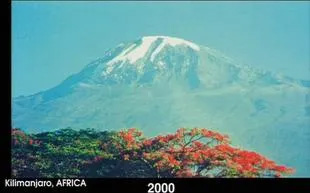

キリマンジャロの氷河 「不都合な真実」から

富士山の世界遺産登録までには、これからまだ大変な道のりがありそうだ。富士山のような独立峰も珍しくなく、すでにキリマンジャロが世界遺産となっていることも、富士山の自然遺産登録の障害となったそうだ。このキリマンジャロの氷河が縮小しているという。富士山のゴミ問題は、登山者等の自覚によって改善はできても、キリマンジャロの氷河は保存しようとしても、どうやら難しそうだ。アル・ゴア元米国副大統領の「不都合な真実」にもキリマンジャロの氷河の縮小が紹介されている。

キリマンジャロは赤道直下にあるにもかかわらず、その山頂は氷河に覆われている。この氷河は約11,000年前に形成されたというが、最近急速にしぼんできており、この10年、場合によっては2,3年で消滅してしまうらしい。米国NASAのサイトにランドサットから撮影した1993年2月17日のキリマンジャロの氷河と2000年2月21日に撮影した氷河の比較写真がある。上空からの写真で、氷河の減少の様子が分かりやすい。

この氷河の減少の理由は確定できないらしいが、地球の温暖化がその理由ではありえるだろう。

|

|

|

2007年1月27日

春らしさを感じる朝の富士

昨日の夜からの雨は日付が変わる頃に小降りとなり、空は晴れてきた。北西の山際の薄い雲の後ろに、上弦の月がかかっていた。

一夜明けて、空はきれいに晴れ渡っている。ただ、富士山の方角は薄いもやがかかっている。春霞に似た感じだが、薄いもやだ。風がなく、寒さはあまり感じない朝だ。富士山が世界遺産の暫定候補になったこと、天気の良い日が多かったことから、この1週間は富士山がTVに映ることが多かった。ただ、この週末の朝の富士山は遠くからは見えにくい姿だ。低地で雨がよく降ったこともあり。富士山は雪が多い。

|

蕾がほころび始めた白梅

今週は東京でも24日(水)に梅の開花宣言があった。八丈島では26日(金)に開花だそうで、南北で順序が逆になっていた。金曜日には、群馬県で紅梅が咲きそろっている様子をTVで見た。我が家の白梅はようやく蕾がほころび始めた状態。例年と比べて遅い。

ピラカンサの実はまだ3分の1から4分の1程度が残っている。1昨年は1月22日の観察で食べつくされており、昨年は2月11日の観察で食べつくされていた。本年は2月中旬頃までは実が残りそうである。野鳥は、全体の餌の多寡を勘案して食べているようであり、暖冬といわれるこの冬の気候全体のどのような影響でこうなっているのだろうか。

|

1月27日午前の富士山

今日の当地の天気予報は晴れのち曇りだが、天気はどんどん良くなっていく。空にほとんど雲はなく、地平線近くの霞も晴れてきた。朝方の室温は7度だったが9時過ぎに11度になった。風がなく、日差しが強いので暖かい。富士山もくっきり見えてきた。

|

白梅が開花

今日は昼頃から西あるいは南西の風が少し強い時間帯がありましたが、その後は再び風のない穏やかなポカポカ陽気の日が続きました。この暖かさで我が家の白梅が1輪だけ開花しました。1輪だけだと開花とはいわないという話もありますが、ほかの蕾も朝と比べてずいぶん大きくなっているので、来週は大半の花が開いていることでしょう。

|

春めいた晩の富士山

午後3時ごろ15度まで上昇した室温は、陽が西に傾くとともに再び11度まで下がってきました。暗くなっても風が全くないためそれほど寒く感じません。南西の空には見事な夕焼け雲がかかりました。ただ、富士山の方角は雲がほとんどなく、赤くなった範囲は限定的でした。我が家の南西の方角にはビルがあり、今日の夕焼け雲と富士山を一緒に収めることはできません。真上には上弦を過ぎて、丸みが出てきた月がかかっていました。

|

このページの先頭に戻る

写真日記(時々眺める富士山)に戻る

ホームに戻る