|

気温上昇傾向はハイエイタスとなっているか?

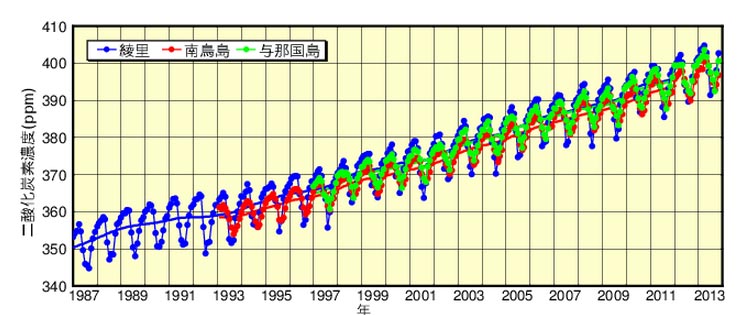

地球温暖化が声高に叫ばれている中、最近は気温上昇傾向が一服しているという。この一服状況はハイエイタス(hiatus中断、休止、停滞)と呼ばれている。20世紀末には、地球の急激な気温上昇があったが、21世紀に入って、気温上昇にそのような急激さは見られないというわけだ。一方、大気中の二酸化炭素濃度の上昇傾向は21世紀に入ってからも変化していない。20世紀中は地球の気温上昇と大気中の二酸化炭素濃度との間の相関関係は高かったのだが、21世紀入ってその相関関係が崩れてしまっている。二酸化炭素濃度の経年変化については、気象庁のホームページ二酸化炭素濃度の経年変化に掲載されている。国内3か所の測定結果のグラフは毎月更新されているが、2014年4月1日現在のものは以下のものであり、21世紀に入っても、その濃度の上昇傾向が前世紀と変わっていないことがわかる。

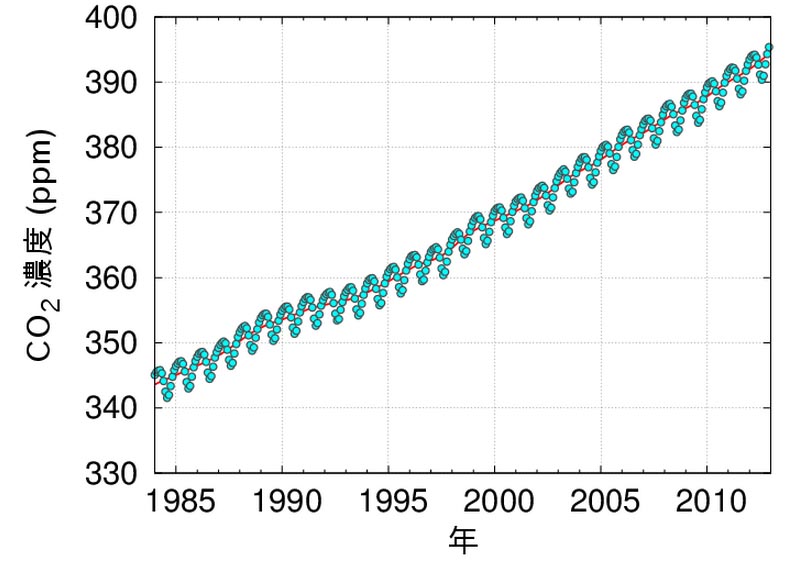

世界のCO2の増加傾向は以下のグラフに示すものであり、21世紀に入ってからも右肩上がりのグラフになっていることは変わりない。CO2濃度は、地域によって変化しているとはいえ、濃度の上昇傾向に変わりはない。大雑把にいえば、毎年2ppmずつ増加していて、現在のCO2濃度は約400ppmである。

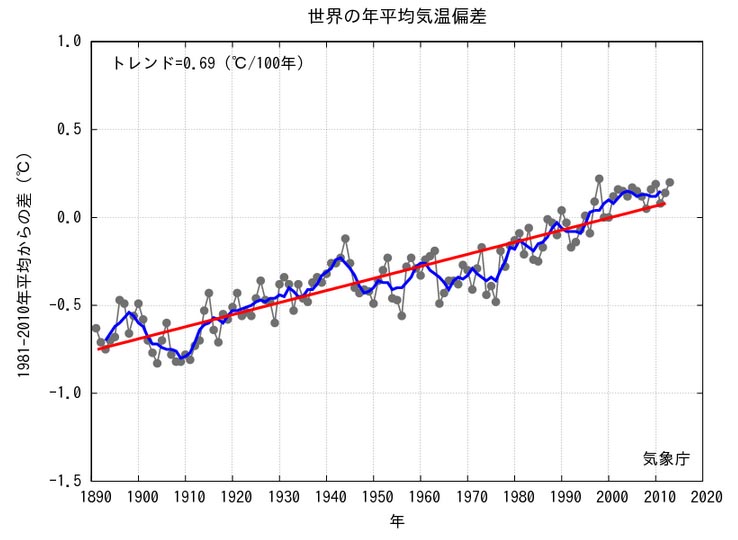

一方、世界の年平均気温は、気象庁の世界の年平均気温に掲載されている。そのグラフを下に示すが、最近の気温上昇傾向はそれほどでもないというわけだ。

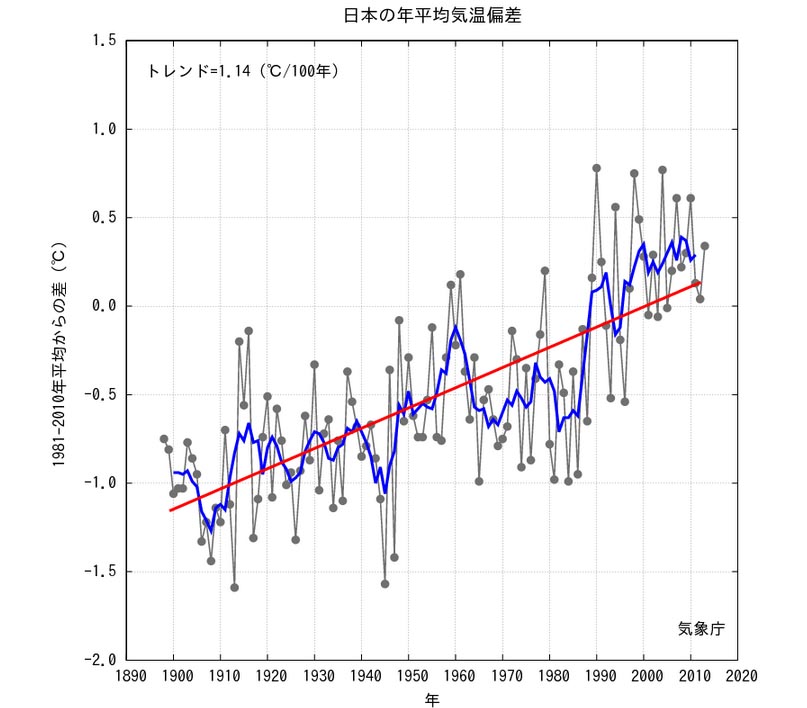

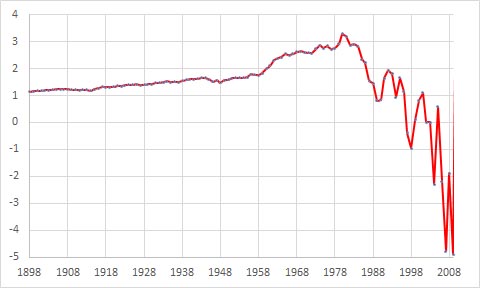

気温の上昇傾向を、線形回帰線の勾配で表すことにして、回帰線を引く終点を2013年に固定し、始点を1898年から1年ずつ後年にずらしてて計算した場合にどうなるかを調べてみよう。まず、気象庁の示している日本の年平均気温偏差のグラフを再掲しよう。

1898年から2013年までの年平均値を対象にして回帰線を引くと、その勾配は1.14℃/100年である。このグラフの基になるデータは日本の年平均気温偏差(℃)にある。

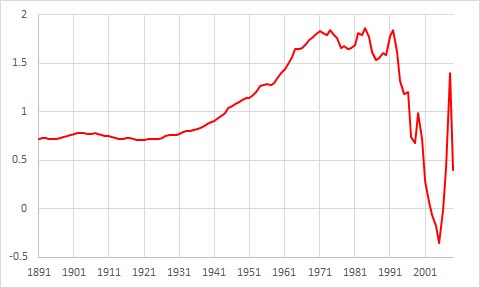

回帰式の勾配が1.14℃/100年であるのは、1898年を開始点にした時だけで、開始点をそれ以降にずらすと、勾配は漸増する。これは、面白い結果であり、昔ほど気温が低かったわけではなく、20世紀の半ばに低温期があるため、そのあたりを回帰式計算の始点に選択すると、温度上昇勾配が大きくなるのだ。1930年代半ば以降では、勾配は1.5℃/100年を超え、1961年以降で計算すると勾配は2.1℃/100年となった。1980年に極大値の3.29℃/100年となり、その後再び減少する。その後は振動しながら変化する。線形回帰式の計算区間が短くなると、計算結果の変動が大きくなるが、減少傾向にあるように見える。

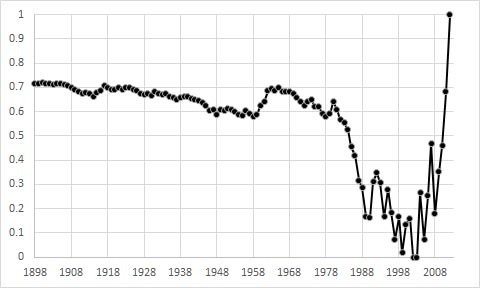

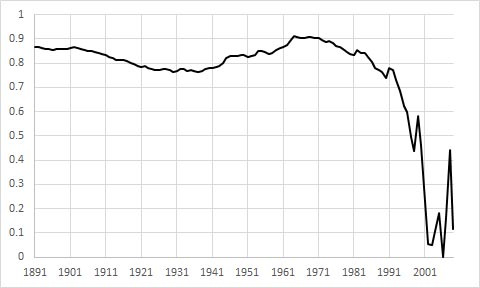

ところが1980年以降、相関係数が急激に低下し、1994年から2008年の区間の相関係数は、2007年を除き0.26以下である。ところで、勾配のグラフには示さなかったが、2010年以降で回帰させると、相関係数は大きな値を取り、勾配も9から30ときわめて大きな数値となる。直近では年平均気温の上昇傾向が明瞭だからである。

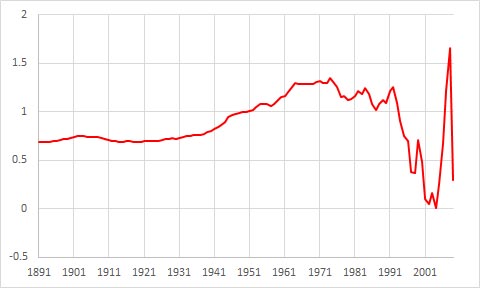

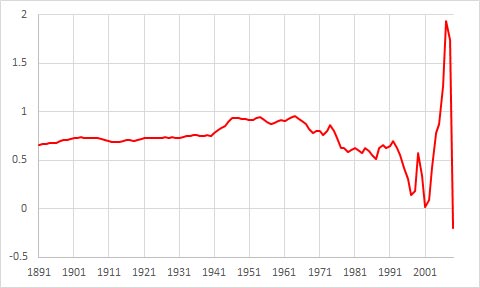

世界全体では、1974年を回帰線計算の始点にすると1.35℃/100年の極大値を取り、1992年を始点としたときの値である1.25℃/100年の値を取るまで変動し、その後急速に下降している。2004年から計算すると、回帰式の勾配はほぼ0となるが、その後また上昇する。世界でも1970年代の低温期があることで、このような結果となる。

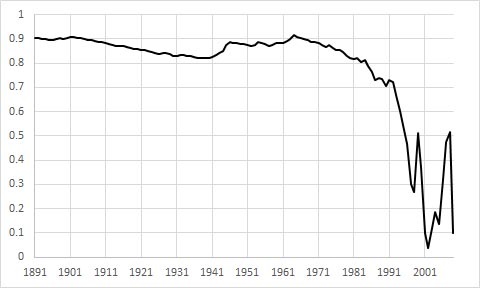

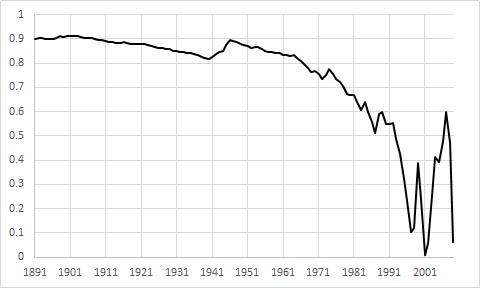

世界の気温変動の回帰式の相関係数は、国内の回帰式の相関係数と比較して大きいことが特徴である。それは、世界の年平均気温偏差のグラフの変動が国内のグラフと比較して小さい(回帰式周りの偏差が小さい)ことからも当然である。0.8~0.9で変化している相関係数も、1964年に極大値0.91を取ると、その後1992年の0.72まで緩やかに低下する。その後は急激に低下しており、回帰式の勾配の信頼性も低くなる。ただ、勾配が0に近づくと相関係数が低下するので、必ずしも相関係数が小さいからといって、勾配の値の信頼性が低いというわけではなく、勾配がほとんどないハイエイタス状態を示しているともいえる。

相関係数は、当初は0.8~0.9の大きな値が続くが、1990年ごろから相関係数が低下する。この相関係数の低下は、勾配が小さくなることも影響している。

南半球の気温変動の回帰式の勾配の変動を以下のグラフに示す。南半球のグラフは北半球のグラフと比較して勾配が全体的に小さい。また、20世紀の極大値の現れる時期も早く、1964年の0.96℃/100年となっている。

その後、2001年の0.02℃/100年まで低下するが、その後急激に上昇し、2007年を計算開始年とすると1.93℃/100年の大きな値となる。

まとめると以下のようになる。気温上昇傾向は、南半球で最も早く1945年から1965年頃から線形回帰させると極大となり、北半球では1970年から1990年頃から線形回帰させると極大、世界全体では1960年から1990年頃から線形回帰させると極大であった。国内では1980年頃から線形回帰させると気温上昇傾向は極大となる。このことは、前世紀末から高度成長期までは、比較的緩い気温上昇だったが、それ以降の気温上昇が大きいからである。先進国の高度成長期が終わって以降から回帰させると勾配が小さくなることは、最近の気温上昇傾向が、前述した計算開始年以降弱まっているからである。 | |||||||||||||