|

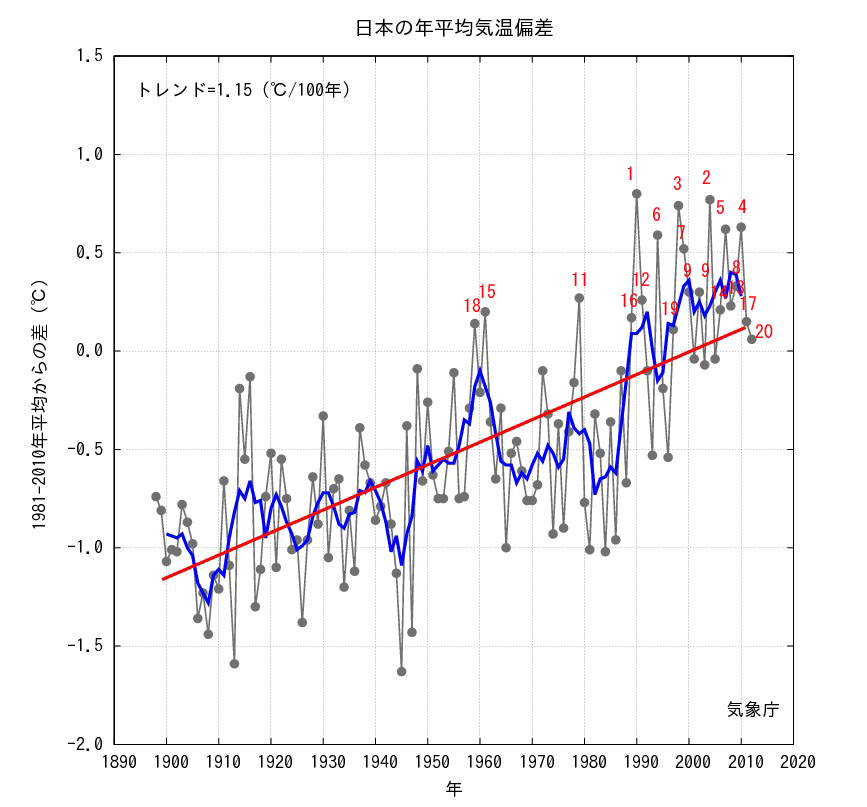

下に示すグラフは、気象庁が発表した1898年から2012年の間の日本の年平均気温偏差である。薄いグレーの折れ線は各年の年平均気温の1981年から2010年の30年間の平均気温からの偏差値、濃い青い折れ線はその5年移動平均値である。赤い直線は最小二乗法によって求めた線形回帰線である。この直線の勾配から、日本の年平均気温は100年あたり1.15 ℃上昇するとされる。

|

グラフ中の赤い数字は、過去の年平均気温偏差の大きい年から順に去年まで番号付けをしたものである。過去、もっとも気温偏差が大きかったのは1990年、続いて、2004年、1998年、2010年と続き、昨年(2012年)は20番目に偏差が大きかった(暑かった)ことを示している。このグラフから、日本の平均気温が高い年は1990年以降に集中していることがわかる。

一方、このグラフで重要な点は、昨年の値は線形回帰線の下にあること、1981年から2010年の平均値をわずか0.06℃上回るだけであること、21番目以降は、この平均値を下回ることである。このことは、長期的に見れば日本の年平均気温は上昇傾向にあるものの、目先は気温上昇傾向に歯止めがかかって来ていることを示すものである。

ところで、この気象庁が示している日本の年平均気温とはどのように求めたものであろうか?これは、日本各地からまんべんなく選ばれた17地点の気温の変動を基にして求めたものである。その17地点は、都市化の影響が少ない地点で、1898年以降観測が継続されている気象官署である。解析にあたっては、気象測器や観測法などの変更に伴う補正や、季節変動なども補正しているという。

気象庁の解析では、日本の年平均気温は1990年が一番高くなっているが、世界的にはこのグラフで3位となっている1998年の年平均気温が一番高かった。国内でも、統計の取り方によっては1998年の方が1990年より平均気温は高かったことを後ほど示す。

地球温暖化に伴い、今後も気温が上昇を続けるのか、そうではないかについて、必ずしも定説があるわけではない。その理由は気温上昇の解析が簡単にはできないことにある。その最大の理由は、観測地点によって気温の上昇傾向が異なっていることである。また、年ごとの測定値の変動が大きいこともその理由の一つとなっている。年平均気温が低い年があっても、その翌年には気温が急上昇する可能性もあり、「最近の気温には低下傾向がある」といった予想が外れてしまうことがあり、それが怖くて将来予測を言い出せないかもしれない。

そのほかにも、気象庁の公表しているデータも、観測機器や観測場所の変更がこれまでに繰り返されており、その部分で統計データの連続性が保たれていない。そのため、長期間の気温変動を解析する場合は、変更に伴う補正を行う必要があるのだが、門外漢が容易に行えることではない。観測機器や観測場所に変更がなくても、観測場所の周囲の環境が変化すると、それが測定値に影響を与えることがあり、観測地点周囲の環境変化に関する知識がないと、誤った予測をするとの主張もある。

確かに、この種の困難はあるが、観測機器や観測場所と、その周囲の環境変化による影響は、ここでは無視することにした。なお、気象庁の気象官署における測定結果に与えるこれらの影響は、大きくても0.5℃程度との推定がある。

一方、気温の上昇傾向の将来予測が困難な理由に、用いている統計手法が限られていることもある。気候モデルを計算機シミュレーションで解くのではなく、観測結果から予測する場合に用いられる手法は、線形最小二乗法によって回帰直線を引く以外に良い方法はなさそうである。移動平均は、過去の気温変動を滑らかにする上では有効だが、将来予想に用いることはできない。高次最小二乗法も、既存データの近似程度は線形予測より良いが、将来予測(補外)には向かない。よく用いられる線形回帰線では、100年前に気温が低いことから、将来的に右肩上がりの予測となってしまう。

|

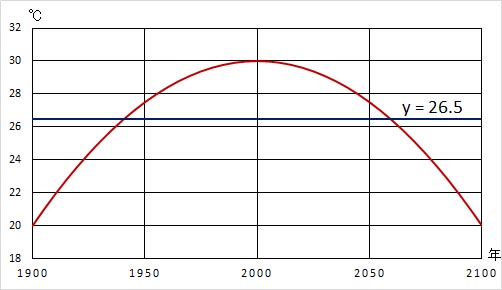

ここに示したグラフ、1900年から2100年にかけて2次曲線で気温が変化すると想定したものである。1900年に気温20度、2000年に30度のピークを示し、その後2100年に再び20度まで下がっている。この全期間の線形回帰線は y=26.5 である。

2000年の時点で区切って線形回帰線を求めると、当然ながら気温の上昇勾配は100年あたり10度となる。

上に2050年まで経過したグラフを示す。気温は2000年の30度から27.5℃付近まで降下しているのだが、線形回帰線の勾配が示す気温上昇率は100年あたり5度である。

もし、平均気温がこのように経緯したとして、2015年には、100年あたり8.5℃で気温上昇するとの予測が得られる。今後生じる気温低下は全く予測できない。このように、線形回帰線は、変曲点がある現象の予測には向かない。

上に示したグラフは、八丈島の1907年から2012年までの年平均気温と、その直線回帰線を示したものである。破線は4次式で近似したものである。回帰線は2100年まで延長して引かれている。直線の勾配は100年あたり0.45℃の上昇と、気温の上昇率は小さいのだが、右肩上がりの上昇傾向を示している。

これは、その同じデータを基に2次式の回帰曲線を示した。八丈島の気温は、ほぼ2000年にピークがあり、今後下降を続けることが予測されている。以前示した仮想モデルと同様の傾向の予想グラフとなっている。そして、2100年に予想される年平均気温は約17.5℃で、1907年頃の値とあまり変化しないことになる。

ここで、なぜ八丈島なのかは、後ほど明らかになるだろう。

このように線形で近似した時と高次式で近似した場合で、予想される傾向が大きく変化することがある。ただ、高次式による補外は極端な結果が出ることが多いので、ここでは区間を変化させて線形近似を行い、近似直線の勾配を比較することにした。

それがどのようなものか、東京と八丈島を例に紹介しよう。

上に示したグラフは、東京と八丈島の日平均気温の年ごとの値の1980年から2012年までの期間で切り出して、その線形回帰線を求めたものである。東京では、100年あたり4.18℃の上昇勾配を示し、八丈島では100年あたり0.51℃の下降傾向を示している。

これと同じ操作を2000年から2012年の期間について行った結果を下のグラフに示す。

この期間で集計すると、東京は100年あたり0.93℃の下降傾向を、八丈島では100年あたりなんと8.3℃の下降傾向を示す。

集計対象は、以下に示す気象庁の約150か所の気象官署の測定データとした。

上に示した表の中で、気象庁が日本の年平均気温偏差の集計に用いている17地点を赤字で示した。これらの観測地点の日平均気温の年ごとの値は気象庁のホームページに示されたものを使用した。そして、各観測地点の値の、1960年から2012年、1970年から2012年、1980年から2012年、1990年から2012年、2000年から2012年の各期間で線形回帰式を求め、その直線の勾配を集計した。これらの集計はマイクロソフト・エクセルを用いて行った。

全観測地点の平均値は以下の表に示すとおりである。値は、線形回帰式の100年あたりの温度上昇率である。

1980年から2012年の集計で、100年あたり4度という大きな気温上昇率を示したものの、1990年から2012年の集計では100年あたり0.92℃の上昇と値は小さくなり、2000年から2012年の集計では100年あたりわずか0.34℃の上昇率である。

次に、地方別で集計した値を以下の表に示す。

いずれの地方も、1980年以降で線形回帰させると、気温の上昇率が高くなっている。沖縄地方のみ、1970年以降の線形回帰線の勾配が1980年以降の線形回帰線の勾配より大きかった。その後、回帰させる期間が短くなるにしたがって線形回帰線の勾配は減少している。唯一東北地方がその例外で、1990年以降の線形回帰線の勾配は極めて小さいのだが、2000年以降の線形回帰線の勾配がそれよりだいぶ大きくなっている。そして、地方別の集計値で、最大の勾配を示している。

ただ、なんといってもこの集計表で最大の特徴は、2000年以降で線形回帰線を計算すると、西日本の気温上昇勾配がいずれも負となっていることである。そして、九州地方の気温の低下率が大きくなっている。

以上の結果は、気温の上昇傾向に緯度にしたがった特徴があることを示唆している。そこで、各観測点の緯度にしたがって、気温上昇率の散布図を作成した。

上に示した散布図は、1960年から2012年の各観測地点の年ごとの気温のデータを用いて線形回帰線を作成し、その上昇勾配と観測地点の緯度の散布図である。緯度による顕著な傾向は認められない。ただ、人口密集地区が多い北緯35度付近で、少し大きな気温上昇率がみられる。もっと気温上昇率が高いのは岡山である。

上に示した散布図は、1970年から2012年の各観測地点の年ごとの気温のデータを用いて線形回帰線を作成し、その上昇勾配と観測地点の緯度の散布図である。緯度による顕著な傾向は認められないが、人口密集地区が多い北緯35度付近で、少し大きな気温上昇率がみられる。もっと気温上昇率が高いのは岡山である。

上に示した散布図は、1980年から2012年の各観測地点の年ごとの気温のデータを用いて線形回帰線を作成し、その上昇勾配と観測地点の緯度の散布図である。緯度の低い観測地点の気温上昇率が小さい傾向が認められる。また、人口密集地区が多い北緯35度付近で、気温上昇率が高い。もっと気温上昇率が高いのは大島で、都市化の影響はそれほど高くないとみられる観測点である。一方、八丈島の気温上昇率がすでに負となっている。データー集計区間をさらに短くすると気温上昇率がふとなる観測地点が増えるが、八丈島がその先駆けとなった。

上に示した散布図は、1990年から2012年の各観測地点の年ごとの気温のデータを用いて線形回帰線を作成し、その上昇勾配と観測地点の緯度の散布図である。全体的に気温上昇率が下がってきたことがわかる。緯度の低い地方では、気温上昇率が負となっている観測地点がないが、北緯30度以北では気温上昇率が負となっている地点がかなり出てきた。気温上昇率が最も低い(下降率が高い)のは八丈島である。一方、人口集中地区の多い北緯35度付近の気温上昇率が高い傾向にある。神戸の気温上昇率が最も高いが、緯度の高い広尾でも気温上昇率が高くなっている。

上に示した散布図は、2000年から2012年の各観測地点の年ごとの気温のデータを用いて線形回帰線を作成し、その上昇勾配と観測地点の緯度の散布図である。線形回帰線が引けるように見える右肩上がりの分布を示しており、緯度の低い沖縄地方は、気温樹生生率が負になっている地点が多いが、それより北側の九州の気温下降傾向と比べると、連続した値とはなっていない。一方、北海道の気温上昇率が高いことがわかる。なお、北海道の気温上昇傾向が強いのは、北海道や東北地方では2000年頃に気温が低い時期や観測点があり、2000年以降の集計ではその影響が強く表れているからである。八丈島は、依然として気温下降率が最も大きな観測点となっている。

観測点の気温と緯度の間に関係があることから、気象庁が気温の長期変動を調査している17地点ではどのようになるのか調べてみた。

気象庁が日の年平均気温偏差の算出に用いている17観測点は、東海地方と九州北部地方の観測点が含まれていないことを除くと、全国から万遍なく選ばれている。その中で、2000年から2012年の期間の線形回帰線が上昇傾向位を示している観測地点が8地点、下降傾向を示している観測地点が9地点とほぼ半数ずつとなっている。ただ、これらの値の平均値は、100年あたり+1.02℃であり、全観測地点の平均値である100年あたり0.34℃よりはだいぶ大きな値となっている。これは、2000年から2012年の線形回帰線の勾配が大きい網走、根室、石巻がこれらの17地点に含まれているからであろう。

ここで四国の気温変化に注目した。四国の9か所の観測地点の気温変動は上に示したグラフのようになる。各観測地点とも、1998年に角のように飛び出した気温の極大点がみられる。そして、1980年以降の気温上昇が目立つ。ただ、それ以上に各観測地点の気温がほぼ相似形をして変動していること、気温の高低の順位が観測地点の緯度の逆順(高緯度の高松で気温が低く、低緯度の清水の気温が一番高い)にほぼ対応していることである。

毎年の気温の観測地点ごとの変動は大きいが、案外緯度の影響が大きいということがわかる。そこで、各観測地点の気温を緯度で整理して比較してみることにした。なお、各観測地点の間には高度差があるので、100mあたり0.65℃の高度補正を行った上で比較した。

上に示したグラフは、各観測地点の1970年から2012年の年ごとの気温の平均値を、観測地点の緯度に対してプロットしたものである。気温は高度補正されている。プロットされた点は直線状に分布しており、その回帰線の決定係数は0.965と高い値となっている。回帰線の勾配から、緯度が1度上がると、年平均気温は約0.9℃低下する。

グラフの中には、回帰線からプラス偏差している地点のベスト10と、マイナス偏差している地点のベスト10を示している。プラス偏差が最も大きな観測地点は富士山であるが、100mあたり0.65℃の高度補正が富士山に対しては適切でないために、富士山のプラス偏差が大きいのであろう。次いでプラス偏差の大きいのは八丈島と三宅島で、21世紀に入って気温低下傾向が大きい観測地点である。東京や大阪のように都市化が著しい観測地点もプラス偏差が大きい地点である。

一方マイナス偏差が大きい地点には釧路、広尾、根室、帯広といった21世紀に入って気温上昇傾向の大きな北海道の観測地点や、逆に九州や沖縄の観測地点が含まれている。

このグラフは、各観測地点の1980年から2012年の年ごとの気温の平均値を、観測地点の緯度に対してプロットしたものである。気温は高度補正されている。1970年からの集計値とほとんど変化しておらず、回帰線の決定係数は0.965であることも回帰線の勾配から、緯度が1度上がると、年平均気温は約0.9℃低下することも全く変化していない。プラス偏差とマイナス偏差が大きな地点にもほとんど変動がみられない。

このグラフは、各観測地点の1990年から2012年の年ごとの気温の平均値を、観測地点の緯度に対してプロットしたものである。気温は高度補正されている。1970年および1980年からの集計値とほとんど変化しておらず、回帰線の決定係数は0.965であることも回帰線の勾配から、緯度が1度上がると、年平均気温は約0.9℃低下することも全く変化していない。プラス偏差とマイナス偏差が大きな地点にもほとんど変動がみられない。

このグラフは、各観測地点の2000年から2012年の年ごとの気温の平均値を、観測地点の緯度に対してプロットしたものである。気温は高度補正されている。1970年、1980年および1990年からの集計値とほとんど変化しておらず、回帰線の決定係数は0.965であることも回帰線の勾配から、緯度が1度上がると、年平均気温は約0.9℃低下することも全く変化していない。プラス偏差とマイナス偏差が大きな地点にもほとんど変動がみられない。

以上の結果は何を意味しているのだろう。気温の年ごとの値や、その上昇あるいは下降の傾向は観測地点ごとに異なっていても、ある区間で平均した気温は緯度に対しては敏感に変動するが、地点ごとの平均気温の変動は小さいということである。この性質を利用すると、少ない観測地点で、日本全体の気温変動を予測できる可能性が考えられる。

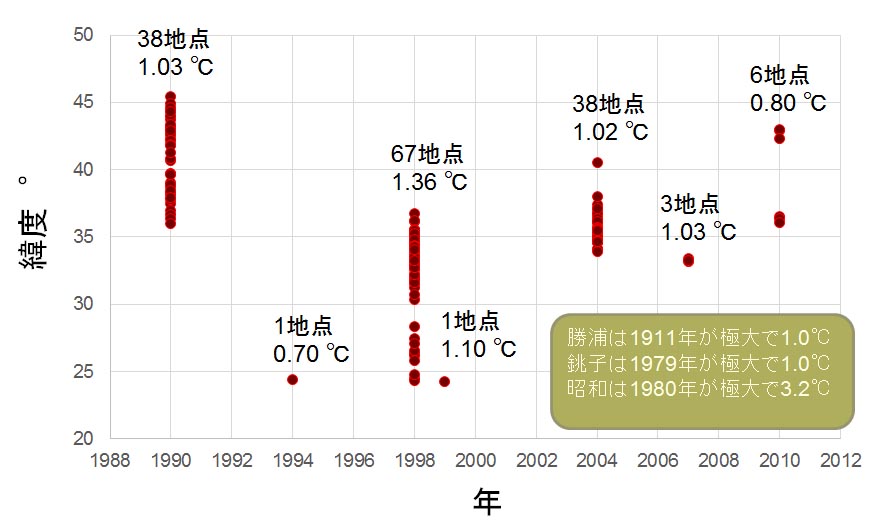

次に、各観測地点で過去にもっとも高い年平均気温を示した年を調べた。ごく一部の観測点を除き、高い気温を示した年は1990年以降であった。その結果を以下のグラフにまとめた。

|

上に示したグラフでは年平均気温が極大となった観測点を、その緯度で示している。また、年ごとに極大を示した観測点の数と、それらの観測点の極大年平均気温と2012年の年平均気温との差の平均値を示している。

気象庁が日本の年平均気温が最も高かったとしている1990年は、約150の観測地点のうち、38地点で最も高い気温を観測していた。そして、それらの観測地点の1990年の年平均気温は2012年の平均気温との差は、38観測地点の平均で1.03℃であった。これらの観測点は、北緯35度以北の東北地方や北海道で多い。

一方、世界の平均気温が最も高かったとされる1998年の方が年平均気温が最も高かった観測点の数は多く、67地点で年平均気温が過去最高となり、その平均気温と2012年の年平均気温との差の平均値は1.36℃であった。1998年に年最高気温を示した観測点は北緯37度以南のところであり。西日本を主体としている。観測地点の数、2012年の年平均気温との差がともに1998年の値が最も大きいことから、これら約150地点の平均で考えると、日本でも1998年がもっとも気温が高かった年となる。

年平均気温が2004年に極大となった観測点の数は1990年と同じ38地点であった。また、2012年との気温差も1990年の値とほとんど同じ1.02℃であった。2004年に気温の極大を示した観測点は、都市化の影響が大きい東京や大阪などの北緯35度周辺の場所が多くなっている。

2010年は夏に異常高温を示した。しかし、年平均気温で見ると2010年に極大を示した観測点は6地点しかなかった。このことは、夏だけ暑くても年平均気温の最大値とはなりにくいということを示している。

これ以外の年に年平均気温の極大を示した観測点の数は少ない。一方、このグラフの範囲外である1988年以前に年平均気温が極大となっている観測点が3か所だけあった。勝浦は1911年と100年以上も前に年平均気温の極大年があり、その気温と2012年の気温との差は1.0℃で、この100年間に気温の変動(上昇)が少ないと見ることができる。銚子は1979年が年平均気温の極大年で、2012年の年平均気温より1.0℃高く、昭和(基地)は1980年が年平均気温の極大年で、2012年の年平均気温より3.2℃高かった。

以上の集計結果から、国内の高緯度地方の観測点の多くが1990年に気温のピークを示し、低緯度地方の多くが1998年に気温のピークを示していることがわかる。都市化の影響が強い地域では、2004年に気温のピークを示したところが多い。猛暑が目立った年でも年平均気温は必ずしもピークとはなっていないこともわかる。このグラフの分布はV字型をしているように見える。すなわち1998年が南の地方で気温が高く、その両側の年ではそれより高緯度地方で気温のピークを示したからである。

次に、季節による気温の変動を調べてみよう。そのために、日ごとの平均気温の差の積算を行ったグラフを考える。

|

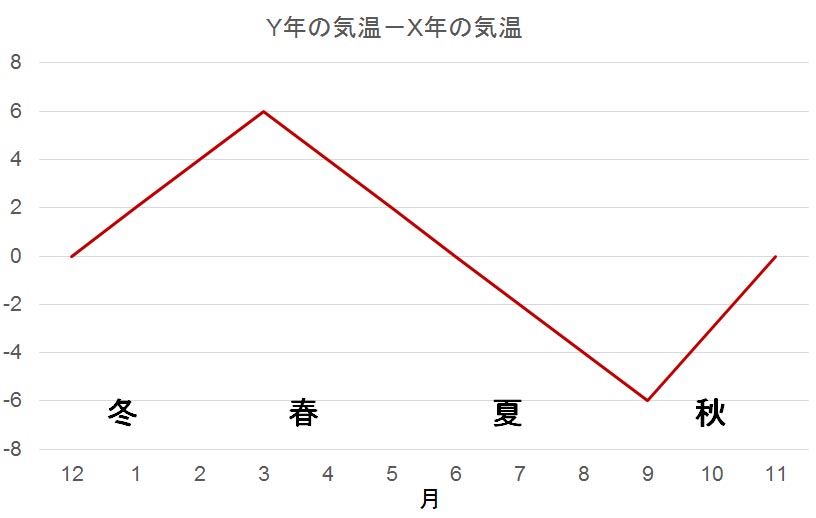

上に示したグラフは、Y年の日ごとの平均気温とX年の日ごとの平均気温の差を積算して得られたグラフの模式図である。このようなグラフが得られた場合は、冬はY年の気温がX年の気温より高く推移し、春から夏はY年の気温がX年の気温より低めに推移し、秋になると再びY年の気温がX年の気温より高めに推移したことを示している。

Y年の気温がX年の気温と比べてすべての季節で高めに推移すると、差の積算は上に示すような右肩上がりのグラフとなる。

逆にY年の気温がX年の気温と比べてすべての季節で低めに推移すると、差の積算は下に示すような右肩下がりのグラフとなる。

ここで、東京の年平均気温が最も高かった2004年をY年とし、1965年から1989年までの各年をX年とした年間の差の積算グラフを作ってみよう。なお、季節単位で比較するため、年度の最初は前年の12月からとし、11月まで連続的に気温差を積算した。

その結果は上に示したようになり、比較した1965年から1989年の各年の日々の平均気温に対して、おおむね右肩上がりのグラフとなり、すべての季節で2004年は1965年から1989年の日々の気温より高い傾向にあった。

同様の比較を2012年の日々の気温から引き算した結果が上に示した各グラフである。2004年の結果と比べて、連続的な右肩上がりの傾向が弱まり、中にはV字型がはっきりと表れているところもある。これは2012年が比較した年の気温に比べて、冬は寒くて夏から秋の気温が高かったことを示している。

次に室戸岬の例を示す。室戸岬では1998年の年平均気温が一番高かった。そこで、1998年の日々の平均気温と1965年から1989年の日々の平均気温の差を積算してみると、やはり各年とも右肩上がりのグラフが描かれる。

同様の操作を2012年の日々の気温からの差を積算すると、上に示すように複雑が形状になったり、V字型を示すグラフが描かれる。

他の観測点についても、年平均気温が極大となった年の日々の平均気温と他の年の日々の平均気温との差の積算を行うと右肩上がりのグラフが得られ、2012年の値を用いて同様の操作を行うとV字型形状やその他の複雑な形状になることがわかる。このことは何を意味しているかというと、これまでに年平均気温の極大を示した年の気温は、他の年の気温と比較してかなり高く、他の年の気温と比べると、すべての季節で高かった。一方、最近は、夏や秋などの季節によっては気温が以上に高いことがあっても、その代わりに冬が寒かったり、春の気温が高くても夏が涼しかったりする傾向が表れている。

以前記録した年平均気温の極大値を超えるためには、すべての季節で高温になる必要があり、2013年は冬の気温が低めに推移してしまったので、2013年の年平均気温が過去の極大値を上回ることがないことはすでに決まってしまっている。

これまでに見てきた傾向は、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)でも示されている。

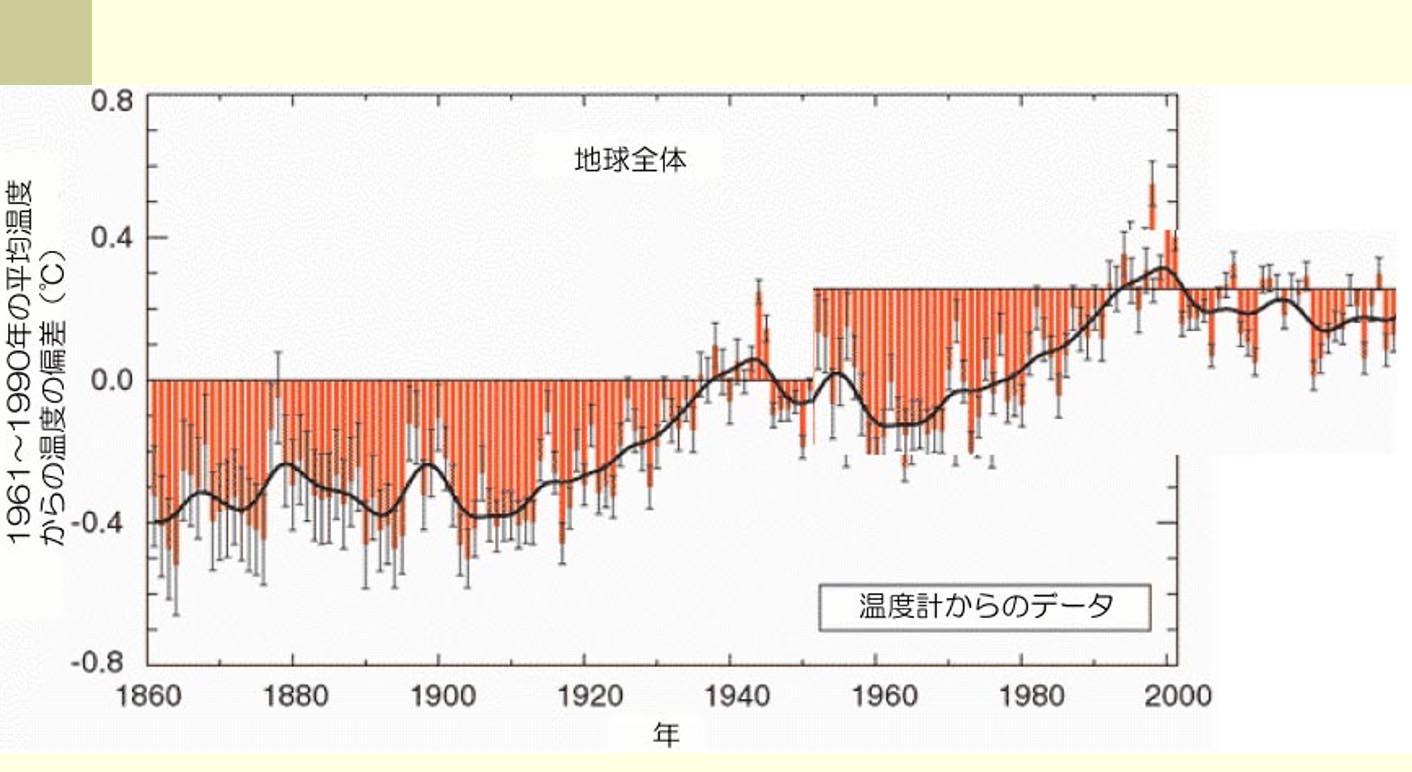

上に示したグラフはIPCC第4次評価報告書 第1作業部会報告書概要及びよくある質問と回答にあるものに、黒い色の回帰線を付け加えたものである。IPCCの報告書では、年平均気温の推移に線形回帰線を引いたとき、期間を短くすると、気温上昇率が上がっていくことを示している。すなわち、最近150年間の回帰線では10年あたりの気温上昇率が0.045℃、最近100年間で回帰線を引くと10年あたりの気温上昇率が0.074℃、最近50年では10年あたりの気温上昇率が0.128℃、さらに最近25年間で引くと10年あたりの気温上昇率が0.177℃と、どんどん上昇率が高くなっていることを示している。ただ、その中には引かれていない最近10年で回帰線を引くと黒い線のようにほぼ平坦となり、気温上昇率は一気になくなってしまう。

上に示したグラフは、IPCC2001報告書にあるものに手を加えたものである。1910年から1940年の間の30年間に気温上昇傾向が著しく(左側の矢印部)、1945年から1975年ころの30年間の気温は上昇しておらず(楕円で囲んだ部分)、1975年から2000年の間で再び気温が急激に上昇した(右側の矢印部)ことを示したグラフである。ところで、2000年ころに気温のピーク(極大)があったとすると、2000年以降1945年以降の気温変動と類似した変動が生じることを予想することは、過去に照らした考え方としては一理あるだろう。

|

その結果得られたグラフを上に示す。21世紀の初めの20年間の気温変動の一つの推定値はこんなものかもしれない。

ここまで得られた結果をまとめてみる。

(1)1980年以降日本国内の気温上昇傾向には著しいものがあった。北日本の多くの観測点では、1990年に年平均気温がピークを示している。しかし、北日本では最近再び気温が上昇する傾向がみられる。

(2)1980年以降の気温上昇傾向は、北緯35度近辺に位置する東京や大阪などの人口集中地区で特に著しかった。これらの人口集中地区の観測点では2004年に年平均気温がピークを示し、その後は気温が下降傾向を示しているところが多い。このことは、高度成長期には都市化の影響が気温上昇に影響を与えたが、経済が安定成長期に入った最近では都市化が気温上昇に与える影響は落ち着いたものとなった可能性がある。

(3)西南日本では1998年に年平均気温がピークを示している。そのピーク値は、多くの観測点で角のように飛び出した値である。これらの地域ではこの年、全季節を通じて気温が高かった。最近は、夏や秋などの特定の季節に気温が高いことがあっても、全季節で気温が高いことはなく、1998年の値は容易に超えられる年平均気温ではない。

(4)年平均気温の年ごとの変動は大きく、前年低く手も翌年高いことはよくあり、その逆もしかりである。このような変動が大きいことが気温変動の推定を難しくしている。翻って考えると、一方的に気温が高くなる、あるいは低くなるという推移は考えにくい。高ければ、その揺り戻しとして低くなる、低ければその反動として高くなることがふつうである。その変動は1年単位でも現れ、それより長い数年単位、10年単位、20年単位の振動もある。少なくとも、一方的に上昇、あるいは下降する変動を示したことはこれまでにほとんどない。

(5)国内の多くの観測地点で年平均気温がピークを示した年は1990年の北日本、1998年の西日本、2004年の人口集中地区とまとめることができ、先にピークを示した北日本の気温がここに来て上昇傾向にある。この傾向が今後強まるのか、逆に弱まり、西日本が上昇傾向を示す方向に引き継がれるのか?地方別の気温変動傾向を見定めるのが今後の気温監視の方向を決めるのではなかろうか?

(2013.2.27)

|