|

(1)イノストランゼッフ教授による発明

|

(1)イノストランゼッフ教授による発明

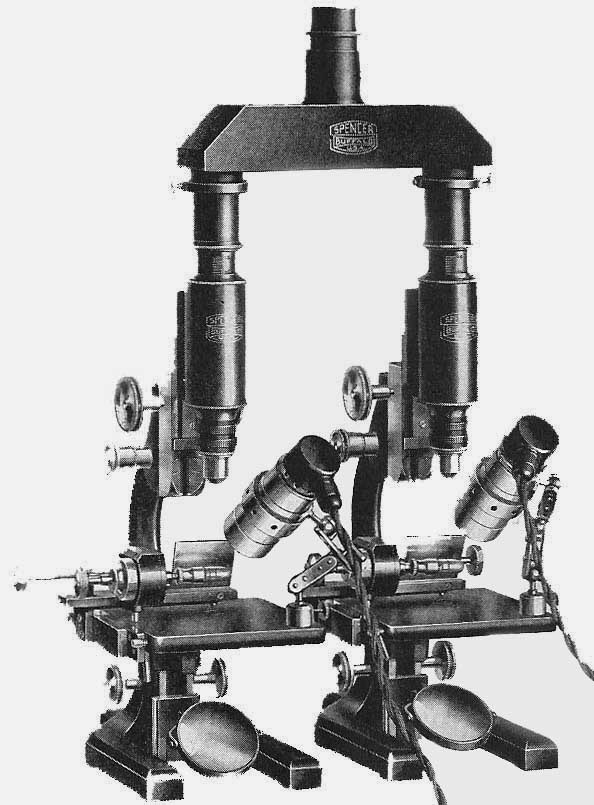

(5)スペンサー社の比較顕微鏡 現在の比較顕微鏡の用途、すなわち銃器の発射痕の異同識別に盛んに用いられるようになるのは、その需要の多かった米国においてであった。当初米国はドイツのライツやツァイスの光学系を利用していたが、次第にニューヨーク周辺の光学器械メーカーの製品に置き換わっていった。米国でもっとも古い顕微鏡メーカーであるスペンサーの比較接眼レンズや鏡筒を用いた比較顕微鏡が1925年ごろまでには使用されるようになっていた。その顕微鏡には焦点距離の長い対物レンズとともに、弾丸を回転させながら、その円筒部を観察できるようにしたレミントン銃器会社製の弾丸載物台が取り付けられていた。この載物台には特別な工夫がなされていた。

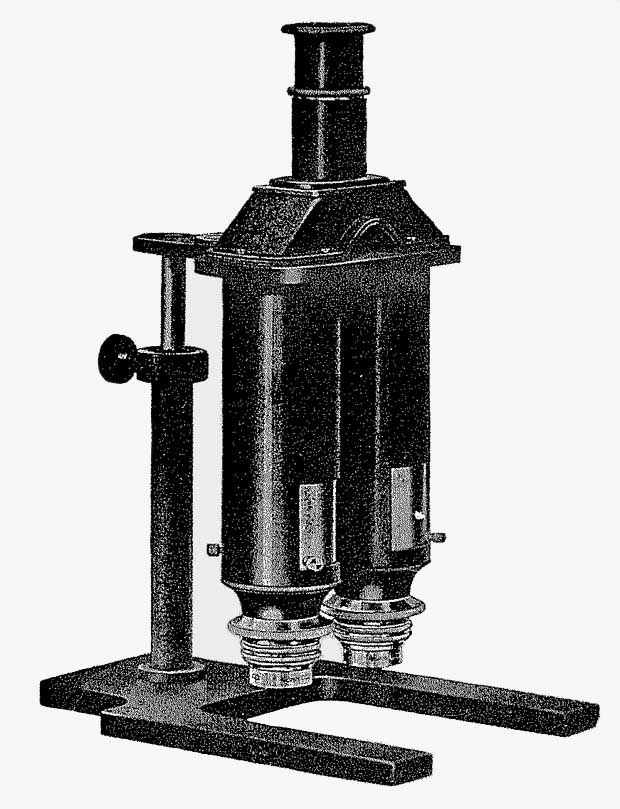

初期の比較顕微鏡は、倒立正像を観察しているため、弾丸を手前に回転させると、観察像は奥に向かって回転した。単に痕跡パターンを観察する場合はそれほど不便を感じなくても、細かい線条痕の位置を合わせる作業では、思わず逆方向に弾丸を回転させてしまい、いらいらすることがあった。一方、倒立正像に慣れきってしまっている人には、それで問題はなかった。レミントン銃器会社製の弾丸載物台には、弾丸を回転させるノブが2本あり、一方は弾丸を固定している軸に直結されており、もう一方は歯車を介しており、そのノブを手前に回転させると弾丸は奥向きに回転した。そのため、倒立像に慣れている人もなれていない人も違和感なく作業をすることができた。ただ、この載物台も、弾軸面内の回転中心が、視野をはるかに外れた位置にあったため、弾軸を正確にセットしないと、弾丸の回転に伴い視野から外れたり、焦点調整を繰り返す必要があった。 (6)エルンスト・ライツ社の法科学用比較顕微鏡 使い手がいないと道具は進歩しない。必要は発明の母であることは比較顕微鏡においても真実であった。ドイツのシュツットガルト化学捜査研究(Chemical Investigation Office)の所長を務めていたオットー・メッツガー(Otto Metzger)は、発射痕、特に各種拳銃の打ち殻薬きょうに残される発射痕跡の分類研究を行っていた。その研究を行う上で、2個の薬きょうの痕跡を同時に比較観察できる顕微鏡の必要性を痛感し、ドイツの工業都市ヴェッツラーにあったエルンスト・ライツ社(Leitz in Wetzlar)に相談を持ちかけた。エルンスト・ライツ社は、比較観察を可能とする比較接眼レンズを開発し、それを当時製造していた2台の生物顕微鏡と組み合わせることで出来上がった比較顕微鏡をメッツガーに提供した。 最近のライカ・マイクロシステムズ社のカタログに1925年当時の比較顕微鏡が写真入りで紹介されている。その写真を引用させてもらおう。

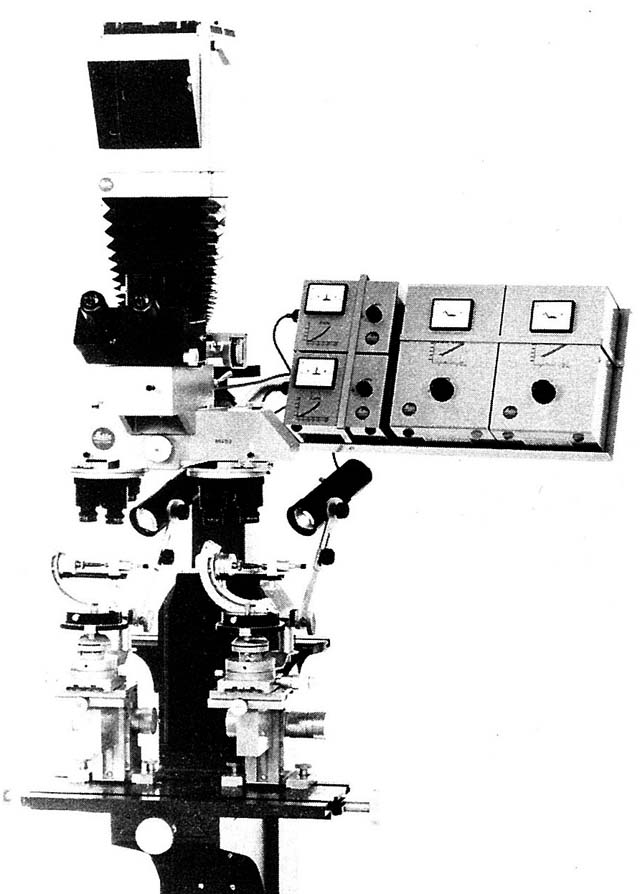

この右側が生物顕微鏡で、左側が、それを2台結合して構成した比較顕微鏡である。ずいぶん小型の比較顕微鏡で、比較接眼レンズも単眼ではあるものの、ずいぶん小型である。たぶん、プリズムが3個入っているだけで、比較境界線は固定であろう。この部分には「Ernst Leitz Wetzlar Germany」と思われる表示が見える。 焦点調整は鏡筒の上下で行い、載物台は、透過光照明を可能とする円形の穴が二つ開いたテーブルである。資料ホルダーはないので、この比較顕微鏡で弾丸や薬きょうの比較観察を行うには、相当の忍耐が必要と思われる。当時は良い写真の撮影が大変だったので、このような比較顕微鏡も存在価値が大きかったものと思われる。 このときの経験を生かして、エルンスト・ライツ社は法科学用比較顕微鏡(Comparison Microscope for Forensic Purpose)を開発し、1931年から世界市場に向け販売を開始した。その後40年間にわたって世界中で使用されたこの比較顕微鏡は、工具痕鑑定におけるロールスロイス的存在を誇った。この顕微鏡は日本国内でも5台程度が輸入され、昭和50年代までは現役で使用されていた。 発射痕、工具痕鑑定を始めた当初に使用した比較顕微鏡が、このライツの法科学用比較顕微鏡であった。この顕微鏡を用いて鑑定書を作成した最後の世代に当たる。使い勝手はともかく、その解像度をはじめとする拡大像の品質は、1970年代以降の製品と比較してはるかに劣るものであった。当時は、これが最高の機材であると考えて、朝から晩まで一生懸命取り組んだが、今考えてみれば貧弱な像であった。当時の作業経験からすれば、その後の比較顕微鏡による作業は嘘のように楽に感じるものであった。 エルンスト・ライツ社の法科学用比較顕微鏡は、比較境界線がノブの回転で移動できるハインリッヒ・シーベル光学社タイプの光学ブリッジが採用されていた。光学ブリッジの上には接眼レンズが取り付けられていたが、3本の接眼レンズをタレット回転式で選択できるようになっていた。その倍率は6.3倍、10倍、20倍であったと記憶している。対物レンズもタレット回転式で選択でき、その焦点距離は80mm、50mm、25mmであったと記憶している。 顕微鏡の後部には2本のカメラスタンドが若干ずれた位置に配置されており、そのうちの1本ではライカM2を固定することができ、もう1本には蛇腹の付いた乾板式カメラがセットされていた。先輩はガラス乾板を用いて写真撮影していた時代もあったが、昭和40年代にはシートフィルムでの撮影となっており、密着焼付けで鑑定書用の写真を作成していた。 載物台は、首振りにより傾斜可能な丸い回転台が付属しており、その上に弾丸フォルダーをねじ止めして使用するようになっていた。ただ、回転載物台には弾丸ホルダーの底面との間で嵌め合わせとなる丸い溝が彫られていたことから、ねじで固定しないで使用することが多かった。載物台の回転中心が観察視野の中央にあり、弾丸フォルダーに粘土で弾丸を取り付けると、変形した弾丸でもストレスなく扱うことができた。 薬きょうホルダーもあったのだが、薬きょうを傾斜させて観察するときに、載物台を傾斜させると観察部位が視野から外れるため、弾丸フォルダーの粘土に薬きょうを固定して使用することが多かった。 エルンスト・ライツ社の法科学用比較顕微鏡では、比較ブリッジに接眼レンズが垂直に取り付けられており、観察時には頭を真下に向ける必要があった。また、卓上型顕微鏡にしては接眼レンズの位置が高く、通常の机の上に設置した場合には、立って観察するか、かなり高い椅子に腰掛けて観察する必要があった。立ったままでは長時間の観察はできず、高い椅子に腰掛けると不安定で、かつ首が痛くなる姿勢であった。そして、頭が触れると、遠くに見える拡大像が頭の移動方向の逆方向に大きく移動した。連続して15分以上の観察は体に悪いといわれた。実際、1時間以上の連続作業を行えるものはほとんどいなかった。 レボルバー交換式の3本の接眼レンズも、通常6.3倍と10倍の2本しか使用しなかった。レボルバー交換式は便利なようでもあるが、使用しないレンズが顎や額に当たり、邪魔であった。これも短時間の作業では我慢できたが、長時間に及ぶ作業では気になり、使用しないレンズを外しておくことも多かった。 焦点距離25mmの対物レンズは焦点深度が浅く、弾丸がレンズに接近しすぎて、弾丸フォルダーに取り付けた弾丸のを回転させにくくなるとともに、弾丸を少し回転させる度に焦点調整を行わなければならず、対応箇所を探す作業で使用することはなく、位置決めを行った後の写真撮影の際に使用するだけであった。ただ、このレンズを用いてシャープな写真を撮影することは難しかった。 この当時の対物レンズは、絞りを絞り込むと解像度が目に見えて劣化することから、焦点調節の不備を絞込みでカバーすることはできなかった。微妙な焦点調整をするには、載物台の上下動がスムーズに行えるように保守しておかなければならなかったが、あまりスムーズにしてしまうと、載物台の沈み込みが生じることになった。 拡大率の高い写真を撮影するには、50mmの対物レンズを用い、撮影装置の蛇腹を目いっぱい延長してカビネサイズのシートフィルムで撮影した。露出時間が1分半から2分程度であったと記憶している。30秒露光で手札サイズに撮影し、そのフィルムの中央をブローニーサイズに切断し、引き伸ばし焼付けをしている先輩もいた。 (7)エルンスト・ライツ社のフロアスタンド型比較顕微鏡 エルンスト・ライツ社の法科学用比較顕微鏡は、当時ではすばらしい装置であったが、不満な点も多かった。その中で最も不満だった点は、接眼レンズが単眼であったことだ。幸いなことに、この仕事を始めてしばらくして、接眼レンズが双眼のフロアスタンド型の比較顕微鏡が導入された。 フロアスタンド型は1967年に発売され、日本でも1970年代半ばに使用できるようになったのだ。以前の機種との相違点は数々あったが、最もうれしかったのは接眼レンズが双眼となっていることであった。双眼になって、それまでの覗き込むという作業が、眺めるという作業に変化し、進んで作業をする気になった。当時は若かったこともあり、朝2時間、昼から5時間の連続観察をこなすことも多かった。接眼レンズは、6.3倍、10倍、20倍のものを差し替え使用できた。対物レンズは、80m、50mm、25mmのレボルバ交換式で、前機種と同様であったが、レンズの品質は格段に向上していた。このレンズは、前機種にもねじ込むことができたことから、交換したことろ、法化学比較顕微鏡も、まったく別物の顕微鏡となって復活した。

ただ、フロアスタンド型の変更点には、以前の機種に慣れ親しんだ者にとって簡単には馴染めないところがあった。以前の機種は倒立正像であり、左側の対物レンズの像が境界線の左側に、右側の対物レンズの像が境界線の右側に見えた。ところが、フロアスタンド型では正立正像であり、左側の対物レンズの像が境界線の右側に、右側の対物レンズの像が境界線の左側に見えた。旧機種を10年以上使用してきた先輩の一人は、ついにフロアスタンド型に慣れることができずに、この業務から引退してしまった。 フロアスタンド型ではシートフィルム、ポラロイド、それに以前のライカM2で写真撮影ができた。当初はシートフィルムで撮影していたが、ネガフィルムの整理が面倒であること、大量処理のコストがかかることに気づき、すぐに35mmロールフィルムでの撮影に切り替えた。別の先輩は35mmまで版を小型化することに納得できなかった。 手札サイズと35mmサイズは、大きさが3.3倍も異なり、面積は11倍も違う。しかし、ライツのフロアスタンド型の比較顕微鏡の解像度はこの差を十分埋め合わせていた。ただ、それまでスリガラスの乾板でピントの確認をした上で撮影をしてきた鑑定者の中には、撮影鏡筒を覗いて実像でピントを合わせることが難しく、ピンぼけ写真になってしまう人がいた。目の焦点調節機能の良い人、すなわち一般的に目が良いとされている人の方が、実像での焦点調節は苦手のようであった。以前ザンビアからの研修生を受け入れたことがあったが、裸眼視力が抜群の彼は、焦点の合った顕微鏡写真を撮影できるようにならなかった。 シートフィルムでは撮影ごとに出来栄えを確認してきたのに(逆にこれが面倒でもあったが)、 36コマも撮影した上で、すべてがピンボケであることを知るショックは大きかった。幸いなことに、すぐに焦点合わせの技術を習得できたことから、写真を次々に撮影して、当時増加し始めていた鑑定を次々と処理できるようになった。 しばらくすると、ロールフィルムのカラー写真を業務に使用することが許可されるようになり、撮影フィルムのDPEを外注することも可能となったことから、業務効率は格段に向上することになった。 フロアスタンド型では、対物レンズを交換するたびに、顕微鏡の後部にある丸い大きなハンドルを回転させて、重たいステージの上下させる必要があった。以前のモデルは、これよりはるかに軽い比較接眼ブリッジを上下させて対物レンズの焦点距離の相違に対応していたので、重たいステージを上下させなければならない設計はおかしいとの批判があった。ただ、これが不便と思うほどステージの上下はさせなかった。 ライツのフロアスタンド型比較顕微鏡のステージを頻繁に上下させなければならなず不便を訴えていた人と、それほど上下させることがなく、不便を感じていなかった人との差はどこで生じたのだろうか。それは接眼レンズと対物レンズの選択の仕方の個人差に基づくものであった。 工具痕の比較観察は、全体観察と部分的な詳細観察の2本立てで行われる。最初に低倍率で全体観察を行い、全体形状が類似している場合には、拡大倍率を上げて部分観察を行い、同一工具由来と結論できるほどの対応痕跡の有無の確認を行うのが普通である。ただ、両者に併用できる拡大倍率があれば、倍率変更をしなくてもかまわない。全体観察では、なるべく広範囲が視野内に収まっていて、焦点調節をしなくても広範囲に焦点が合っていると都合が良い。焦点深度の問題は、焦点距離の長い対物レンズを選択することでクリアできる。全体観察を行う上で、眼球の移動をなるべく少なくしようとすると、接眼レンズの倍率まで下げる必要がある。 頻繁にステージの上下をしている人は、対物レンズだけでなく接眼レンズまで最低倍率にして全体観察を行い、部分観察をする時には、接眼レンズの倍率はそのままにして、対物レンズの倍率を上げていた。80mmの対物レンズと6.3倍の接眼レンズとの組み合わせでは、細部の観察には不足であった。一方、80mmの対物レンズと10倍の接眼レンズの組み合わせを使用すれば、対物レンズを交換しなくても細部の観察にも十分対応でき、これだけですべての観察をこなせた。したがって、観察時にステージの上下を行う必要ななかった。 50mmの対物レンズは、写真撮影を行う時のみに使用していたので、ステージの上下動は、「さあ、これから写真撮影だ!」という気合とともに行い、別に苦になる動作ではなかった。これが、ステージの上下動に不満を感じなかった理由であろう。 (8)エルンスト・ライツ社のフロアスタンド改良型比較顕微鏡 しばらくして、ライツのフロアスタンド型には改良が加えられた。それに合わせて価格も上昇し、容易に手の届く機種ではなくなって行った。新機種が出るとすぐに購入する化学分析分野と異なり、比較顕微鏡は20年に1度更新できればよいと云われていた。ところが、急激な円高の進行に伴う備蓄外貨減少対策という思わぬ風が吹き、通常では購入しにくい高価な輸入科学資機材の輸入促進目的で、改良版のフロアスタンド型比較顕微鏡が、それも2台も導入できたのであった。 改良型のフロアスタンド型では、スプリット・イメージとスーパーインポーズ・イメージの両者が利用できるようになっていた。フィルターの色を変えてスーパーインポーズすると、比較しているものの相違点がわかりやすいとされた。このれは、重ね合わせるべき場所が分かり切っている偽造紙幣の鑑定などで重宝する機能であった。工具痕のように、相違点が多い中で一致点を探す作業では、何を見ているのか分かりにくくなり、この機能はほとんど使用しなかった。 写真撮影装置も、自動露光機能が完備された35mmロールフィル専用の撮影装置が採用されていた。この撮影装置には、ウイルド社の廉価で取り扱いが簡易なものと、エルンスト・ライツ社製で、細かい設定が可能な機種があった。何と2台の比較顕微鏡が導入され、一方にはウイルドの撮影装置が、もう一方にはライツの撮影装置を購入できた。比較作業に必要な基本的機能は旧機種と大差なかったのだが、写真撮影の容易さから、鑑定者間で新機種の奪い合いとなった。 この顕微鏡では、リバーサルフィルムを使用すると、素晴らしいスライド写真が撮影できた。撮影装置にはストロボのX接点があり、当時としては強力であったガイドナンバー56のストロボ2台を三脚に傾斜させて固定して同時発光させると、デイライト用のリバーサルフィルムで綺麗な写真が撮影できた。当時タングステン光用のリバーサルフィルムはコダック社のもので、それは共通経費で購入できず、予算が限られている部署では自費購入となっていたので、これはありがたかった。ただ、観察時と写真撮影時とで、照明の照射方向が異なるので、撮影画像と観察画像が若干異なるという欠点があった。ところが、それが問題となることはほとんどなかった。線条痕が綺麗に会っている場合は、撮影画像でも線条痕は綺麗に合っていることが多かった。逆に出来上がった写真の線条痕の対応関係が不良に見える場合には、適切な結論を導いているのか否かの検討を要することを写真が教えてくれていた。 (9)島津製作所の比較顕微鏡 各種の光学機器で世界市場における確乎たる地位を築いて来た日本の光学機器メーカーではあるが、国産メーカーの比較顕微鏡は目立たない存在である。比較顕微鏡がもっとも多く使用される発射弾丸類の鑑定の需要が国内では圧倒的に少なく、機材の使用頻度が低く、買換え需要もないことから、国内市場はきわめて小さい。海外ではドイツ(西ドイツ)や米国の製品がすでにあり、その後塵を拝するしかなかった。国産メーカーの製品はあったとしても、ほとんどが特注品のようである。ニコン製の比較顕微鏡は国内では見たことはないが、20年ほど前に米国のFBIで目にした。現在では米国市場でオリンパスの現地法人が比較顕微鏡を販売しているが、国内では製品を目にしない。 唯一の例外として、専門の光学機器メーカーではないが、島津製作所製の比較顕微鏡が古くから存在していた。島津製作所の比較顕微鏡は新旧2機種がある。いずれも光学系は、富士写真光機(現フジノン)の引き伸ばし機用レンズを前後逆にして対物レンズに用い、生物顕微鏡用レンズを接眼レンズに使用したものであった。昭和60年代に、ライツのフロアスタンド型と同様な形式の比較顕微鏡をライツの半額程度で販売した。改良型からは双眼の接眼レンズを採用しており、ライツの単眼の法科学比較顕微鏡よりはるかに観察し易く、使い易いものであった。しかし、ずっと高額なライツのフロアスタンド型と比較してしまうと、光学系の弱さを感じた。特に、写真撮影をするとその差が出るとの話をよく聞いた。 以前は性能の低い機材から最大限の性能を引き出すために、さまざまな工夫をしたものだが、もっとよい顕微鏡があることを知ってしまった若手に、要らぬ苦労を強いることは無理であった。また、この比較顕微鏡がライツのコピー機であることも問題であった。ただ、当時のライツの販売マネージャーのベックさんは、国内で島津の名称で販売している限りは許されるだろうとの見解だった。 島津の双眼比較顕微鏡は、ライツのフロアスタンドに対しては価格競争力があったが、その後ライツが廉価なDMC型比較顕微鏡を発表したことにより価格競争力を失い、性能面でも差を付けられてしまった。 (10)アメリカン・オプチカル社の比較顕微鏡 米国での比較顕微鏡の歴史はニューヨーク州のバッファローにあったスペンサー社に始まったが、その後マサチューセッツ州サウスブリッジにある光学機器メーカーの雄であるアメリカン・オプチカル社(AO)に引き継がれた。1970年代には、米国の犯罪科学研究所の多くがAOの比較顕微鏡を使用していた。卓上型の顕微鏡で、当時ライツがフロアスタンド型であったので、だいぶ小型であった。ライツのフロアスタンド型は簡単には手を出せない価格(1,500万)であったが、AOのは周辺機器を削れば200万円台で入手可能であった(1ドルが200円程度になってから)。 以前、米軍のキャンプ座間には憲兵隊の法科学研究所があり、極東地区の軍人が関連した犯罪の物的証拠の鑑定を行っていた。この法科学研究所の銃器鑑定部門でAOの比較顕微鏡を使用していことから、この顕微鏡の存在を知った。レンズの構成は忘れてしまったが、焦点距離の異なる4本の対物レンズがレボルバで交換できた。一番焦点距離の長い対物レンズを使用すると、載物台を極端に下げないとピントが合わず、焦点調節ノブに手が届かなかった(大柄の人でないと扱えない)。光学系の性能は高く、細かい部分までよく見えた。写真撮影は、シートフィルム、ポラロイド、専用の35mmカメラが使用できた。 AOの比較顕微鏡の特徴として、オプションで対面した位置に傾斜した双眼の接眼レンズが2組付けることができ、これによって講師と生徒が対面して観察できた。1978年当時、ライツの法科学顕微鏡とフロアスタンド型を4人の鑑定人で使用していたため、もう1台あると便利だったため、増設が難しいことから、研修用途での有効性を強調してこのオプション付きで購入したら、急に500万円近くになってしまった。 弾丸用の載物台はレミントン社タイプで、弾丸軸回りに回転には問題がなかったが、弾軸を含む平面での回転を行うと視野から外れ、使いにくかった。弾丸の固定も、粘土で固定するもので、ライツのフロアスタンド型の弾丸載物台と比較すると見劣りがした。一方、薬きょうの載物台は、レンズシャッターのシャッター羽を利用したもので、載物台の回転中心と薬きょう底面の中心が一致しており、使いやすかった。ただ、シャッター羽によって、抽筒溝に傷が付くことを気にする人がいた。 価格が同等の島津とAOのどちらかを選択させられたところの大半が島津を選んだようだった。 工具痕鑑定の教育用の機能として、比較ブリッジと接眼レンズの間に指し棒が挿入されていた。痕跡形状を言葉だけで説明することは難しいことがあり、この棒を移動させて、どこを見るべきかを容易に伝えることができた。その後、ライツの改良型フロアスタンド型比較顕微鏡では、この指し棒の機能が追加されていた。 (11)AOライヘルト万能法科学顕微鏡 アメリカン・オプティカル社がライヘルト社に吸収合併されてできた、AOライヘルト科学機器(AO Reichert Scientifice Instruments)社が販売していた比較顕微鏡(AO Reichertl Universal Forensic Microscope)。それまでのアメリカン・オプティカル社の比較顕微鏡と同じものであった。双眼の接眼レンズと写真撮影鏡筒を備えた3眼鏡筒の比較顕微鏡であった。

ところが、弾丸載物台の使いにくさを理由に、使い物にならない比較顕微鏡とのレッテルを貼り、依然としてエルンスト・ライツ社の単眼の法科学顕微鏡を用い、10分単位の比較作業しかできないと主張する鑑定者も存在した。実際は、廉価であるが双眼のAO比較顕微鏡が世に出たときから、発射痕の比較作業は長時間の連続作業が可能となり、観察できる資料の量が飛躍的に増大していた。それまでの鑑定者とそれ以後の鑑定者が比較観察した試料の量は文字通り桁違い(10倍以上の差)に増大したのである。 昭和52年にアメリカン・オプティカルの比較顕微鏡を導入した後、国内では同社の製品を購入するルートが一時失われていて、この機種を導入したところはなかったように思う。 双眼の接眼レンズは5X、10X、15Xの3種類があったが、発射痕・工具痕鑑定では、10X一本で全作業をこなすことは可能であった。対物レンズは145mm、80mm、48mm、32mmの4本をレボルバーで交換使用できた。対物レンズを交換すると鏡筒を上下させなければならないが、145mmの対物レンズを使用する際には、鏡筒を鏡柱の最上部にまで上げ、載物台を最も下の位置まで下げる必要があった。その際に接眼レンズを覗きながら載物台を上下させるためには、腕の長さが必要であった。 AOの比較顕微鏡で初めてファイバー照明を利用したが、操作性のよいものであった。それまでのライツの法科学顕微鏡のランプハウスは、照明方向を変更させると固定ねじが緩んでしまうことから、実に使いにくいものであった。 (12)ライヘルト万能法科学顕微鏡Ⅳ型 AOライヘルト科学機器(AO Reichert Scientifice Instruments)社は、その後AOの名前が外れてライヘルト科学機器(Reichert Scientifice Instruments)社となった。そして、AOの比較顕微鏡を電動ステージに載せたものが万能法科学顕微鏡Ⅳ型(Universal Forensic Microsocope IV)として販売された。

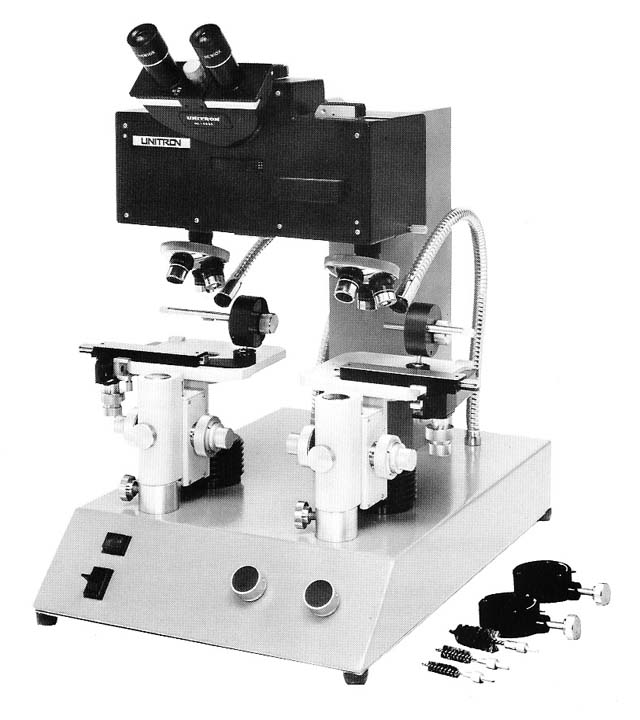

比較ブリッジの改良で、左右の位置が逆転しない状態で正立正像が得られるようになった。接眼レンズはAOの比較顕微鏡と同じで、双眼の5X、10X、15Xの3種類を差し替えて使用できた。一方対物レンズは焦点移動のないパラフォーカルのものが4本用意され、それぞれ1X、2X、3X、4Xと表示されていた。これら4本の対物レンズはレボルバーで交換使用できた。これらのレンズの組み合わせで総合倍率5Xから60Xの間で8段階の倍率が選択可能であった。総合倍率5Xのときの視野は19.0mm、同じく60Xのときの視野は4.3mmであった。接眼レンズを10Xに固定し、対物レンズ2Xにした視野10mm、対物レンズを40Xにした視野5mmの観察が、発射痕や工具痕の観察には向いていた。 対物レンズの作動距離は約1インチに設定されており、以前のように倍率を下げたときに手が届かないといったことはなくなるとともに、比較ブリッジの上下を行う必要もなくなった。1インチの作動距離は、資料の取り扱いに支障のないものであった。 載物台を上下させて行う焦点調節も、オプションで粗動ノブと微動ノブとが同軸に取り付けられたものが選べ、迅速で正確な焦点調節を可能としていた。また、これらのノブはひとつの載物台の左右に取り付けられており、メモを取りながら左右どちらの載物台の焦点調節などの作業もこなせた。 写真撮影装置も、ポラロイド、4x5のシートフィルム、モータードライブの35mmカメラが選べ、予算が許せば自動露出装置が利用できた。昭和40年代では考えられないような高機能が組み込まれ、長時間の観察を可能にした実用性の高い比較顕微鏡であり、ライツのフロアスタンド型の半額以下で入手可能であった。ただ、弾丸載物台は以前のAOのものと同じであった。 アラスカのアンカレッジの科捜研を訪問した際、この顕微鏡の2号機が設置されており、そのことを大変自慢していた。 (13)ユニトロン 比較顕微鏡 アメリカのユニトロン社(Unitron Company, INC.現Unitoron INC.)の子会社であったユニトロン・インストラメンツ社(Unitorn Instruments, INC.)の比較顕微鏡。

卓上の小型比較顕微鏡であった。顕微鏡スタンドには、50Wのハロゲンランプを使用したファイバー式反射照明と、20Wのタングステン光による透過照明が各2基組み込まれており、コード類が露出していないスッキリとした構成となっていた。10Xの双眼の接眼レンズと2Xの対物レンズが標準となっており、総合倍率の20Xは発射痕や工具痕の観察には適切なものであった。 接眼レンズは20X、対物レンズは1.3Xと4Xをレボルバーに取り付けることがオプションで選択できた。 本体価格は7200ドル、追加レンズと写真撮影鏡筒のオプションを含めると8,220ドルであった。その他に文書鑑定用の載物台等のオプションも選べた。 昭和60年代にライツの比較顕微鏡が写真撮影装置を含めると1,800万円にまで高騰しており、一方でアメリカン・オプチカルの比較顕微鏡が入手できない状況にあった。当時は円ドルレートが160円程度になってきており、200万円程度で購入できるユニトロンの比較顕微鏡は魅力的な存在であった。その一方で、それまでの機種との価格差が大きすぎるので、相手にされない面もあったと記憶している。 とにかく小型の卓上比較顕微鏡で、鑑定者が自分の机の上で手軽に比較検査を行うのに適していた。載物台はアメリカンオプチカルの比較顕微鏡のものと類似したものであり、ライツの新型載物台と比較すると、目的の観察場所を探すのには慣れが必要であった。そのため、エルンスト・ライツ社の載物台に慣れてしまった鑑定者の間では、使いにくいものは安くても購入しないという意見もあった。 (14)ユニトロン CP-6 比較投影機 アメリカのユニトロン社(Unitron Company, INC.現Unitoron INC.)の子会社であったユニトロン・インストラメンツ社(Unitorn Instruments, INC.)の比較投影機。 卓上の小型比較投影機であった。弾丸と薬きょうの発射痕跡の比較対照を主目的とした比較投影機で、同社の比較顕微鏡の載物台がステージに搭載されていた。50Wのハロゲンランプを使用したファイバー式反射照明装置が2基付属していた。スクリーンは6インチX12インチ(15cmX30cm)の長方形で、それまで円形のスクリーンを見慣れていた者にとっては新鮮であった。10Xの対物レンズが標準となっており、発射痕や工具痕の観察には適切なものであった。

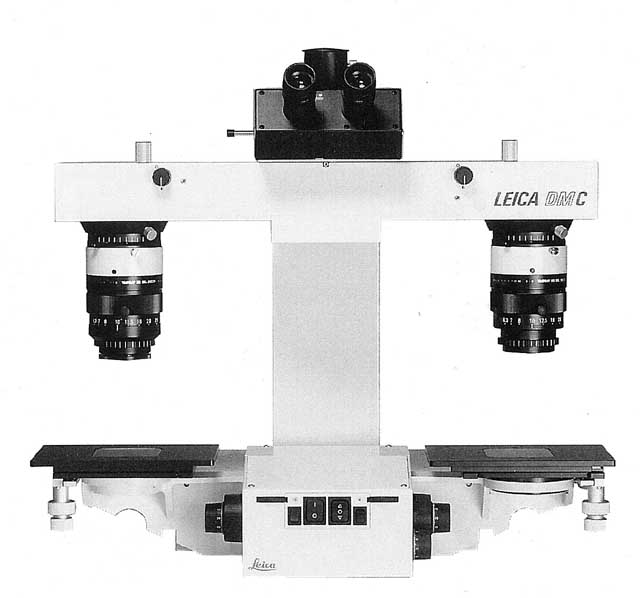

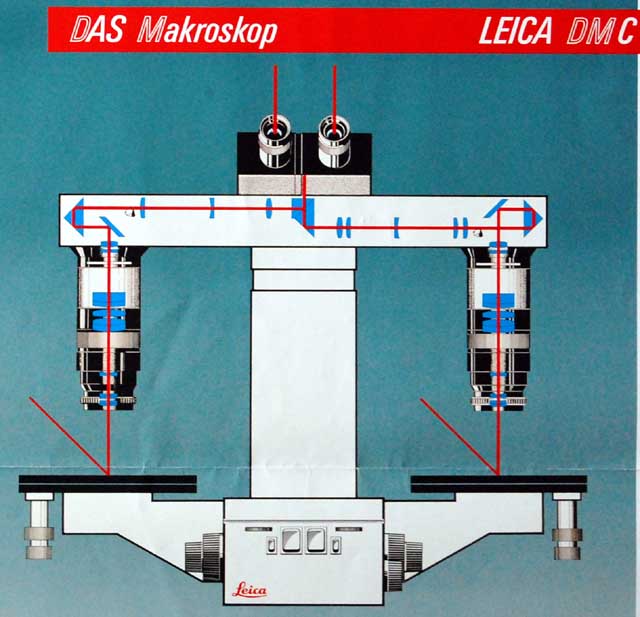

ユニトロン社は、別にMP6B測定投影機を販売しており、この比較投影機は観察目的のみ機種であり、測定機能は付属していなかった。対物レンズは5X、20X、50X、100X、200Xをオプションで追加購入できた。 本体価格は6588ドル、追加レンズをすべて含めると9,034ドルとなってしまったが、工具痕鑑定には5Xと20X以外には必要なく、その場合は7,358ドルであった。その他に文書鑑定用の載物台等のオプションも選べた。 廉価で小型の卓上比較投影機で、鑑定者が自分の机の上で手軽に比較検査を行うのに適していた。細かい部分の観察には比較顕微鏡か実体顕微鏡が必要であり、写真撮影装置もなかった。そのため、比較的廉価で観察時の疲労が少ないからといって、比較顕微鏡の他に像の暗い比較投影機を購入する需要は多くなかったものと思われる。 (15)ライカDMC型比較顕微鏡 ライツのフロアスタンド型比較顕微鏡は高性能ではあるが、なんといっても高価であった。部品が細かく分かれており、各部品には数字による部品名と価格がつけられており、一つ一つの部品が高く、それを積み上げていくと全体では驚くような価格となった。そのような高価な装置を、性能を下げずに価格を半分にしたものが1994年に現れた。これがライカDMC型比較顕微鏡であった。それまで顕微鏡はライツ、カメラはライカと思っていたが、エルンスト・ライツ社、シーベル社、スイスのヴィルト(ウイルド)社などが統合されて新会社を作って、社名をライカとしたと聞いた。現在のライカ・マイクロシステムズ社のウエッブサイトでは、5カ国の7工場が統合された会社と紹介されている。

DMC型は大型の卓上顕微鏡(ベンチ・トップ型)で、対物レンズには、スイスのヴィルト社のマクロ顕微鏡に用いられていた大型のズーム型対物レンズを採用していた。これによって、拡大倍率の変更を行っても、重たい載物台の上下をする必要がなくなった(なお、この顕微鏡専用のテーブルの上下と顕微鏡の比較ブリッジの上下は電動モーターで行えるようになっていた)。もう一つの大きな変更点は、接眼レンズを覗くと、左側の対物レンズの像が比較境界線の左側に、右側の対物レンズの像が比較境界線の右側に見え、それらの像が正立像になったことであった。これによって、実体顕微鏡と同様の感覚で比較顕微鏡を扱えるようになった。この機能もフロアスタンド型の左右が逆に見える比較顕微鏡に慣れてしまった鑑定者にとっては、却って使いにくいという印象を与えたようであった。一方、これから比較顕微鏡作業を始めようとする人たちにとっては、極めて扱いやすい機種であった。 左右の像の位置が反転することを修正する比較ブリッジが採用されたことにより、フロアスタンド型の比較ブリッジと比較してかなり横に長いブリッジととなった。また、それまでは、比較ブリッジ中央にあるノブを回転させることで、ブリッジ中央のプリズムを左右に移動させて比較境界線を左右に移動させることができた。DMC型では、中央のプリズムは固定で、対物レンズの上にあるプリズムを回転させて、分割画像(スプリット・イメージ)にするか全画像にするかの選択を行った。これによって、比較画面とスーパーインポーズ画面の選択が行えた。そして、左右の対物レンズの上にあるプリズムを移動させることで分割画面の大きさを1/4~3/4の範囲で調整でき、反対側の画面と重なりあった場合にはその部分はスーパーインポーズ表示された。したがって、中央部付近を部分的にスーパーインポーズすることができた。左右の対物レンズ上のプリズムを同時に移動させることで、フロアスタンド型の比較ブリッジ中央にある比較境界線移動と同様の操作が行えた。ただし、フロアスタンド型比較顕微鏡で行っていたような比較境界線の急速な移動はできず、そのような操作を行う場合には、左右の載物台を同時に左右に移動させるノブを回転することによって行うことになった。 ライカDMC型比較顕微鏡で見える像は、その当時最高級品のマクロ顕微鏡であったヴィルト(ウイルド)社のM420マクロ顕微鏡と実質的に同じであった。ライツの法科学用比較顕微鏡で作業をしていた頃は、接眼レンズが単眼であったことから長時間の観察ができず、また比較顕微鏡の像は、例えばニコンのSMZ型実体顕微鏡より見劣りがするものであった。そこで、まず実体顕微鏡で痕跡を観察し、見るべきところの見当をつけた後に、資料を比較顕微鏡に載せて作業を行うという手順が定式化されていた(ただ、正立像が倒立像に変化するので、比較顕微鏡に載せた際に、当たりを付けた痕跡の見え方が異なって感じられることが多かった)。ライツのフロアスタンド型になってからは、高品質の正立像が見られたことから、従来の公式を守る必要はなくなっていた。DMC型になって、最初にマクロ顕微鏡あるいは実体顕微鏡で観察してから比較顕微鏡で観察するという公式はナンセンスとなってしまった。 ライカDMC型比較顕微鏡では、全自動のバリオ・オルソマート2写真撮影装置が利用できた。ただし、時代はすでにデジタル写真の時代に移っており、フィルム用の撮影装置を購入する時代は過ぎていた。デジタル顕微鏡写真は、M420マクロ顕微鏡に富士のHC-2500を載せて使用していた。その運用結果から、照明条件を変化させた写真を何枚も撮影しておいて、それをコンピュータ・ディスプレイに並べて表示することの威力を体感していた。この手法では、実体顕微鏡で観察するよりさらに疲労が少なく、古い資料を取り出して観察することによる資料の劣化や取り違えの発生という問題も回避できた。 弾丸のように円筒状の物体の上に付けられた線条痕を、弾丸を連続的に回転させながら観察すると、その見え方も連続的に変化する。弾丸表面にある微細痕跡の傾斜角度、照明方向、観察方向との関係が変化するからであるが、弾丸を回転させていくと、急に表面形状の特徴が強調されて見えることがある。このように特徴が強調される位置は、比較対照する相手があって決まる側面がある。そこは、2個の弾丸で共通した痕跡特徴が最も強調して見える位置であり、一方の弾丸だけでは必ずしも決められない。このような最良部位の位置と角度、照明角度を丹念に探すには比較顕微鏡が必要であるが、画像観察に慣れてくれば、少々異なる痕跡画像を頭の中で補正して見ることができるようになり、目に負担の掛かる顕微鏡による作業時間の軽減が図れる。

ライカDMC型比較顕微鏡の内部構造を示す模式図があった。対物レンズは左右で同じものであるが、比較ブリッジの内部構造は左右で微妙に異なっている。左右の光路長が異なるため、比較ブリッジ内では左右のレンズ構成を変えて拡大倍率を同一としている。比較ブリッジ内の構造を示す貴重な模式図である。 (16)ライカFS C型比較顕微鏡 ライカ・マイクロシステムズ社は、2003年に画期的な比較顕微鏡を発表した。ライカFS C型比較顕微鏡である。FSは法化学問題解決(Forensic Solution)を意味し、Cは比較を意味している。FS C型の大きさはDMC型と同等のベンチ・トップ型であるが、高性能なレンズ系に一新されただけでなく、ほとんどすべての操作がモータ駆動によって自動化されていた。DMC型とは全く異なる発想の顕微鏡となっており、発表当時IBIS(統合発射痕識別装置)の顕微鏡版のように感じたものである。残念ながら、この比較顕微鏡を実務に使用する機会は得られなかった。現在も販売されている機種ではあるが、モニター使用を一度したことがあるだけなので過去形で紹介する。

FS C型では、対物レンズはDMC型で採用したズームレンズから、再度タレット交換式となった。4本の対物レンズがセットでき、0.4X、1.0X、2.0X、4.0Xが標準の組み合わせであった。接眼レンズは6.3X、10X、20Xがあるが、標準は10Xであった。観察者の体格に合わせて双眼の接眼レンズを上下可能である点も画期的であった。対物レンズがズームレンズでないと、倍率交換の度に比較ブリッジか、載物台のいずれかを上下させる必要が生じる。FS C型では、一旦いずれかの対物レンズで焦点を合わせておくと、対物レンズの交換を顕微鏡が検知し、フォーカスの自動調整をしてくれた。載物台の上下左右の移動も、ノブを回転させると電動で行われ、その動きもノブの回転に自然に対応した動きであった。左右の載物台のシンクロ移動も可能であった。焦点調整が自動化されている機能を用いて、共焦点顕微鏡と同様の深さ方向にすべて焦点の合った写真を撮影できた。 比較境界線の選択も左側全画面、右側全画面、左右スプリット、左右スーパーインポーズを押しボタンで選択できた。左右スプリットは、旧フロアスタンド型の境界線移動と同様の操作が行え、スーパーインポーズでは、部分重ね合わせに対応していた。そして、左右で痕跡が相違している部分が色違いで表示された。 ズームレンズでは、焦点距離の移動がないだけでなく、倍率を任意に変更できることから、比較している物体の一方が、変形や熱膨張によって拡大、縮小している場合でも、変形状態に合わせて痕跡を合わせることができる利点がある。この機能をいたずらに使用すると、証拠捏造の誹りを免れないのだが、一旦等倍率の比較写真を撮影し、その後倍率調整をした比較写真を示すことで、この手法は活用されてきた。FS C型では、この機能に対応できるように、右側の対物レンズでは±4%の拡大縮小が可能となっていた。 (17)プロジェクティーナ UCM型比較顕微鏡 ライカ・マイクロシステムズ社のFS C型比較顕微鏡は、再び比較顕微鏡のロールスロイスになった。レンズ系の解像度もDMC型比較顕微鏡より向上した。しかし価格はDMC型よりはるかに高くなってしまった。多くの作業を抱えて、朝から晩まで比較顕微鏡作業に追われているわずかな人にとっては、便利な機能も、たまにしか使用しない者にとっては、価格に見合った価値を見いだせないかもしれない。比較顕微鏡がなければこなせない作業は確かにあるが、ここまでの機能がなくても処理できる作業も多い。弘法筆を選ばずのことわざもあるように、多くの作業量をこなすベテランも、基本機能があれば、それをうまく使いこなすものである。 ライツ・マイクロシステムズ社が高機能高価格路線に戻ったところ、その隙間をついて販路を拡張したのは、戦後すぐにスイスに設立された光学機器総合メーカーのプロジェクティーナ社であった。同社の法科学捜査用万能比較マクロ顕微鏡(以下UCM)は、ライカのDMC型やFS C型と同様のサイズのベンチ・トップ型で、当初比較ブリッジの幅がDMC型より広かったが、現在は同等の幅となっている。そして、当初DMC型と同等であった機能も、改良を重ねFS C型に近づいてきている。対物レンズは1X、6X、30Xの3本のタレット交換式で、1X、1.75X、3Xの3段階の中間レンズと10Xの接眼レンズを組み合わせて、総合倍率は1X、1.75X,3X、6X、10X、18X、30X、52X、90Xの9段階が選択できる。 1Xの対物レンズを使用した場合の作動距離は215mmで、観察視野は150mm~45mmの間となるが、これは工具痕観察用としては広く、その一方で拡大率が低い。6Xの対物レンズの作動距離は120mmで、視野が22.5mm~7.5mm、30Xの対物レンズの作動距離は100mmで視野が4.5mm~1.67mmである。工具痕観察に通常使用する対物レンズはこの2本であろう。30Xの対物レンズの作動距離が長く、6Xの作動距離との差が20mmしかない。そのため最大倍率にした場合でも資料の取り扱いに不便することがなく、レンズ交換による作動距離の差は電動による高さ調整可能な距離の80mmよりずっと短く、電動調整可能となっている。 プロジェクティーナのUCMの光学性能は高く、デジタルカメラと専用ソフトウエアを購入すると、各種の計測や画像反転等の操作ができることから、ライカのDMC型にない先進の機能を利用できる。載物台も工具痕から文書類の検査等に使用するための各種のアタッチメントが用意されている。ただ、発射弾丸を多く扱う鑑定者にとっては、ライカの弾丸用載物台の方が便利かもしれない。 (18)プロジェクティーナ COMAC 比較顕微鏡 プロジェクティーナ社が新たに製品に加えた、コンパクトなサイズの比較顕微鏡である。 モデル名となっているCOMAC(コマック)はコンパリソン・マクロスコープ(比較顕微鏡)の各単語の頭をつなげた造語であるが、COはコンパクトにも通じる。基本構成で重量が45kgに抑えられいる小型の卓上型比較顕微鏡である。 これまでのCOMACは、同社のUCM型比較顕微鏡と同様に1X、6X、30Xの3本の対物レンズをレボルバーで交換使用していたが、このたび、ズーム比4.8倍あるいは6倍のズームレンズを使用する製品に改良された。1Xと6Xの中間レンズを交換使用することにより、総合倍率2.5X(視野85mm)から72X(視野3mm)あるいは90X(視野2.3mm)までをカバーする。 比較ブリッジは、比較観察像、比較重ね合わせ像、左側、あるいは右側の対物レンズの全体像の観察が切り替え使用に対応している。観察像は正立正像である。 ワーキング・ディスタンスが130mmであり、観察資料の取り扱いが楽にできる。また、比較ブリッジは電動で80mm上下できることから、高さの異なる資料を観察する際の焦点合わせも楽だ。載物台は手動で60mm上下でき、X、Y方向に各50mm移動できることから、大きさの異なる資料間の比較や、広範囲の観察も問題なくこなせる。

資料ホルダーは、弾丸・薬きょう用ホルダー、散弾銃の薬きょう用ホルダー、3方向から資料を締め付ける3点ホルダー、円柱状資料を挟むホルダー、傾斜ステージ型ホルダーなどが交換使用できる。 照明は150Wのファイバー照明を使用する。照明は、載物台、比較ブリッジに固定したクランプに固定する。以前は円柱型の鏡柱に取り付けたクランプでファイバー照明を固定していたが、剛性の高い角柱型の太い鏡柱に変更されたことにより、これはできなくなった。 写真撮影には、専用の4メガピクセルのデジタルカメラを使用する。これは昔のニコンCOOLPIX950のような外観をしたデジタルカメラで、パソコンなしで撮影出来ることから、システム全体がコンパクトにまとめられる。 (19)プロジェクティーナ 新型UCM 比較顕微鏡 スイスの光学機器総合メーカーのプロジェクティーナ社の科学捜査用万能比較マクロ顕微鏡(以下UCM)に改良が加えられ、新型に生まれ変わった。 光学系の構成には変化はなく、対物レンズは1X、6X、30Xの3本を使用するが、レヴォルバーが電動となり、ステージ前面の押しボタンで交換可能となった。中間レンズも1X、1.75X、3Xの3段階で変更はないが、その選択も押しボタンで電動交換し、10Xの接眼レンズを組み合わせて、総合倍率は1X、1.75X,3X、6X、10X、18X、30X、52X、90Xの9段階が選択できる。 1Xの対物レンズを使用した場合の作動距離は215mmで、観察視野は150mm~45mm、6Xの対物レンズの作動距離は120mmで、視野が22.5mm~7.5mm、30Xの対物レンズの作動距離は100mmで視野が4.5mm~1.67mmである。これらの拡大倍率や作動距離に変化はない。

これまで、接眼レンズと撮影カメラへの光路切換えは、どちらか片方に100%の光量で切り変えていたが、両者に分配するモードが追加された。 観察モードは、左側資料の全視野観察、右側資料の全視野観察、左右資料の比較観察、左右資料の重ね合わせ観察の4モードがあるが、この各モードの切り替えを電動で行えるようになった。 載物台は同社のCOMAC比較顕微鏡のために開発された、モジュール載物台に統一された。 選択されたレンズ、比較観察モードなどは、ステージ前面の液晶パネルに表示される。 (20)リーズ銃器工具痕鑑定比較顕微鏡 アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス州所在のリーズ法科学システム社(Leeds Forensic System Inc.)が販売する比較顕微鏡の一つである。同社は、微細物観察用の比較顕微鏡も販売している。 AOライヘルトあるいはライヘルトの比較顕微鏡の入手が困難になってきた2001年に、リーズ法科学システム社は発射痕工具痕用の比較顕微鏡を開発し、2001年7月8日から13日にかけて、カリフォルニア州ニューポート・ビーチで開催されたAFTEの第32回集会に展示した。以来毎年AFTEの集会で展示され、多くの会員から評価や意見を聞いて改良が重ねられてきた。 現在米国では、ライカ、プロジェクティーナとともに発射痕・工具痕鑑定用の比較顕微鏡で大きなシェアを占めるようになっている。

LCF1000とLCF1600の2タイプあり、いずれも光学系はオリンパスのマクロ・ズーム顕微鏡のものを使用している。それぞれ、オリンパスの実体顕微鏡SZX10とSZX16のズーム鏡体を使用しているものと思われる。オリンパスのズーム鏡体は、色収差を除くアポクロマートレンズシステムが採用されており、シャープな観察像が得られている。 LCF1000はズーム比10倍で、総合観察倍率は5.5倍から55倍、LCF1600はズーム比16倍で、総合観察倍率は6倍から102倍で、ライカのDMCより高倍率側の観察が可能となっている。その総合観察倍率は、ズームノブで直読できる。 現在、鑑定の品質や精度の保証が重要なテーマとなってきているが、リーズ社の比較顕微鏡の左右の拡大倍率が一致していることは、顕微鏡設置時にNIST(米国標準技術局)の証明書で保証される。 比較ブリッジ前面にあるスライド式セレクターを左右に移動することによって、観察像を切り替えることができる。ノブを左側にスライドすると右側の対物レンズの像、中央にすると左右のスプリット像、右側にスライドすると左側の対物レンズの像が観察できる。 観察像切り替えスライド式セレクターの中央にある回転ノブを回転させることによって、比較境界線を好みの太さに調節できる。 幅180mm、奥行き135mmの載物台の上に、各種のホルダーを取り付けることができる。載物台はボールねじ軸によって、横方向に55mm、前後方向に77mmのスムーズな移動が可能となっている。 焦点調整は載物台(ステージ)の上下によって行うが、1回転36.8mm上下させる粗動と1回転1.5mm上下させる微動が同軸ノブででき、全体で80mmの焦点調整が可能である。遊びのないスムーズな動作でステージを上下させることができる。ステージ全体は、円柱ポストに固定されており、ステージ全体をスイングさせて前に出すことができ、大型の物件をレンズとの干渉を気にせずにセットすることが可能となっている。さらにステージ全体が、あり溝が切られたレールに乗せられているため、左右の方向へ大きく移動させることも容易である。 顕微鏡像は正立正像で、視野数は22mmと広い。ステージには、その移動量を測定できるスイスのシルバック社のデジタルスケールが装備されており、旋丘痕幅等の測定が簡便にできるようになっている。このデジタルスケールの最小目盛は0.01mmで、0.0005インチ目盛によるインチ単位での読み取りもできる。なお、このデジタルスケールの精度について、設置時にNISTの証明書が交付される。 発射痕の鑑定では、光学性能がいくら高くても、資料を合理的にハンドリングできる資料ホルダーなしでは能率的な作業ができず、比較顕微鏡全体の価値は低下してしまう。発射痕用比較顕微鏡の資料ホルダーは、1967年に発売されたライツのフロアスタンド型で劇的な進歩を遂げた。その後の資料ホルダーは、この流れをくむものが多くなっている。その一方で、ライツ・ライカの資料ホルダーは、付属品点数が多く、その付属品も高価であった。口径ごとにアタッチメントの交換をするというのは、それまで粘土などで固定していた鑑定者にとって、かえって面倒という意見もあった。 そのような意見を受けて開発されたのが、リーズ社の資料ホルダーで、エルンスト・ライツ社が一括して付けた付属品をオプションで選択できるようにした(エルンスト・ライツ社も単品で購入することは可能だが、一括して購入しないと事実上作業ができない。)。資料ホルダーはエルンスト・ライツ社が初めて採用した1/4円弧型のフレームに取り付けられ、その回転中心が光軸と大きくずれないように0度から90度まで角度を調節できる。ただ、この基本的な構成部品に、粘土で弾丸の頭部を固定するだけで、最低限の仕事はできるようになっている。薬きょうは、旋盤のチャックの要領で取り付けることができる。 その一方で、各種の付属品を購入すれば、いろいろ便利な資料ハンドリングができる。たとえば、磁石マウントもあり、軟鋼でできた薬きょうの底面や側面をフレキシブルに固定できる。また、工具の刃先の観察を容易にできるようにする小型の万力型資料ホルダーもある。 照明は、ステージに固定された蛍光灯照明、二股光ファイバー照明、LEDの自在照明の3種類の反射光照明が選択可能で、同軸落射照明も選択できる。 顕微鏡と載物台はともに長方形の電動テーブルに固定されている。テーブルの高さは66cmから109cmの間で調整可能で、テーブルの縁には、資料が転がって落下することを防止する縁取り段差が付けられている。これはライカのDMCやFS C比較顕微鏡にも見られない配慮である。また、双眼の接眼レンズの観察角度は5度から35度の間で調整可能で、長時間の鑑定に及ぶ場合でも、鑑定者が楽な姿勢で観察が行えるようにし、疲労の低減に配慮されている。さらに、テーブルだけでなく、顕微鏡の高さも、電動で上下させることもできる。 もちろん、デジタル写真撮影装置と、撮影した画像のデーターベースかソフトなどが選択できる。その他、二人で同時に観察可能にするオプション鏡筒、LCDモニター、作業テーブルなどの付属品が選べる。 (21)リーズ微物鑑定比較顕微鏡 アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス市所在のリーズ法科学システム社(Leeds Forensic System Inc.)が販売する比較顕微鏡の一つである。オリンパスのBXシステム顕微鏡の光学系を利用して、同社が1990年代初期に開発したものであり、銃器工具痕鑑定比較顕微鏡よりも歴史が長い。 現在の微物鑑定比較顕微鏡はオリンパスのBX51を2基並べて、それを比較ブリッジで結合し、ブリッジの上にBX51の接眼鏡筒を載せたものである。比較ブリッジは銃器工具痕鑑定比較顕微鏡のものと同一であるが、微物鑑定比較顕微鏡用に開発されたもので、それを銃器工具痕鑑定比較顕微鏡に用いたといった方が正しい。

比較ブリッジを除くと、オリンパスのBX51そのものであり、対物レンズ、接眼レンズ、鏡筒、コンデンサ、ステージ、デジタルカメラ(DP72/DP25)、ディスカッション装置など、すべてオリンパスのアクセサリが利用されており、各種の拡張もオリンパスのBXシステムのものが利用できる。 オリンパスのBX51が有する高性能の蛍光観察、偏光観察が利用でき、目的に応じた観察システムを構成できる。目的に応じてランプハウスを選択できるなどのBXの性能をそのまま利用できる比較顕微鏡である。高解像度、高コントラストの忠実な色再現の下で、微物の比較対照を可能としている。 比較ブリッジは、銃器工具痕鑑定比較顕微鏡と同様であるが、ブリッジ前面にある左右のスライド式セレクターが連結されていないタイプが標準となっている。すなわち、左右のセレクターを独立にスライドできることから、左右の対物レンズの像を100%にすることで、スーパーインポーズを実現している。 銃器工具痕鑑定比較顕微鏡が採用している、左右のセレクターを連結したブリッジもオプションで選択できる。この場合、左側100%の観察から右側100%への切り替えは、中央のノブに指をかけて右から左へスライドさせるワンタッチ動作で行える。この切り替えをスライド式セレクターが連結されていない標準仕様で行う場合では、左のセレクターを100%から0%へスライドし、右のセレクターを0%から100%にスライドするという2動作が必要となる。 (16)ライカFS M型比較顕微鏡 米国バッファローで、ライカのFS M型比較顕微鏡を操作する機会に恵まれた。その正式名称は、手動操作比較マクロ顕微鏡ライカFS M(Manual Forensic Comparison Macroscope Leica FS M)である。FS C型比較顕微鏡が、載物台の上下動を自動化し、共焦点顕微鏡の機能を持たせるとともに、ステージのX-Y方向の動きも電動化され、その動きは極めて滑らかで扱いやすいものであった。FS C型比較顕微鏡のこのような機能は、頻繁に使用するユーザーにとっては極めてありがたいものであるが、製品価格は高くなってしまい、フォレンシックテクノロジーの傘下に入ったプロジェクティーナのUCM型との価格競争力を失う結果となった。そこでライカが投入したのがFS M型比較マクロ顕微鏡である。Mはマニュアルを意味する。発射痕、工具痕観察用に適した倍率や視野を備えた比較顕微鏡となっている。

FS M型の発射痕鑑定用載物台は、DM C型のものとほとんど同じものであり、DM C型を使用してきたユーザーは、違和感なく移行できるであろう。比較ブリッジはFS C型のものとは異なり、新たに開発されたものであるが、そのデザインはDM C型のブリッジとFS C型のブリッジの中間型のように感じた。レヴォルバーにより最大6本の対物レンズを回転させて交換使用できる。左側の載物台の像が比較境界線の左側に見え、右側の載物台の像が比較境界線の右側に、それぞれ正立正像として観察できることは他のFS型比較顕微鏡と同様である。比較ブリッジにあるノブを操作することで、左右の比較像、左側の全画面像、右側の全画面像、重ね合わせ像に切り替えることができる。また、比較像観察時に、比較境界線の位置の移動も、もちろん可能である。比較境界線の幅とその傾きの調整も可能である。 テレセントリックの対物レンズにより、高コントラストの像が得られる。対物レンズは0.33X、0.4X、1X、2X、4X、8Xの中から選択できる。0.33Xの対物レンズのワーキングディスタンスが100mm、8Xの対物レンズのワーキングディスタンスが48mmであることを除くと、その他の対物レンズのワーキングディスタンスは60mmで、レンズ交換をしても焦点調整はほとんど不要とされている。1Xの対物レンズを使用した時の視野は22mmであり、12番の散弾薬きょうの底面全体を観察するのに適している。8Xの対物レンズを用いた時の視野は2.75mmで、発射痕、工具痕観察の最大倍率として十分である。 顕微鏡正面中央部にあるシーソースイッチによって、比較ブリッジを電動で上下する機能はDM C型から引き継がれている。載物台の移動は、DM C型と同様の、同軸の2ノブにより、X方向とY方向を手動で操作するものである。載物台の上下による焦点調整も、DM C型と同様の同軸ノブにより、粗動と微動による調整が可能である。DM C型ステージと異なる点は、FS C型に自動で装備された左右の載物台を同期して移動する機能をマニュアル操作で可能とした点で、X方向の移動のみ同期される。また、オプションのデジタルノギスを付けることで、載物台のX方向の移動量を計測可能である。 物件の保持具は、これまでのライカの比較顕微鏡で用いられていたものと同様のものが提供されている。もちろん、これらはオプションであるが、発射痕、工具痕観察用には、これらのオプションを付けないときわめて不便となる。 照明は従来のファイバー照明に加え、寿命が長い小型のLED光源、対物レンズの先端に取り付けるLEDによるリング照明、蛍光灯照明などが利用できる。この中ではLED照明が、光源部分が小型であることから取り回しの自由度が高く便利であった。毎日8時間使用すると、ファイバー照明の光源寿命が短く、ランプの消耗品代が高額となってしまうが、LED照明でこの問題も解消できる。 FS C型にある、ボタンを押すと拡大倍率が1.5倍になる機能は備えていない。鏡筒内に倍率変換レンズを入れることができ、2倍のものを利用すると、最大視野が1.37mmになるといい、発射痕、工具痕観察用としては、極めて高い総合倍率160Xで観察できるそうだ。 このように、これまでDM C型比較顕微鏡を使用してきたユーザーが、違和感なくすぐに移行可能な比較顕微鏡である。(2012.7.5) | ||||||||||||||||||